2019-08-01 (Thu)

本日のキーワード : 荻原重秀、貨幣改鋳、インフレ

荻原 重秀(おぎわら しげひで、万治元年(1658年) - 正徳3年9月26日(1713年11月13日))は、江戸幕府の旗本。勘定奉行を務め、管理通貨制度に通じる経済観を有し、元禄時代に貨幣改鋳を行ったことで有名。通称は彦次郎、五左衛門。官位は従五位下・近江守。

元禄時代になると新たな鉱山の発見が見込めなくなったことから金銀の産出量が低下し、また貿易による金銀の海外流出も続いていた。その一方で経済発展により貨幣需要は増大していたことから、市中に十分な貨幣が流通しないため経済が停滞する、いわゆるデフレ不況の危機にあった。それをかろうじて回避していたのが将軍綱吉とその生母桂昌院の散財癖だったが、それは幕府の大幅な財政赤字を招き、このころになると財政破綻が現実味を帯びたものになってきていた。そうした中で、綱吉の治世を通じて幕府の経済政策を一手に任されたのが重秀だった。

重秀は、政府に信用がある限りその政府が発行する通貨は保証されることが期待できる、したがってその通貨がそれ自体に価値がある金や銀などである必要はない、という国定信用貨幣論を200年余りも先取りした財政観念を持っていた。従前の金銀本位の実物貨幣から幕府の権威による信用通貨へと移行することができれば、市中に流通する通貨を増やすことが可能となり、幕府の財政をこれ以上圧迫することなくデフレを回避できる。そこで重秀は元禄8年(1695年)、慶長金・慶長銀を改鋳して金銀の含有率を減らした元禄金・元禄銀を作った。訊洋子が著した『三王外記』には、このときの重秀の決意を表した「貨幣は国家が造る所、瓦礫を以ってこれに代えるといえども、まさに行うべし」という有名な言葉を伝えている。

幕府の改鋳差益金は約500万両にもなった。従来この貨幣改鋳は経済の大混乱を招き、未曾有のインフレ(元禄バブル)をもたらしたと考えられてきたが、金沢大学教育学部教授の村井淳志の研究によれば、元禄期貨幣改鋳の後11年間のインフレ率は名目で平均3%程度と推定され、庶民の生活への影響はさして大きなものではなく、また改鋳直後の元禄8・9年に米価が急騰したのは冷夏の影響としている。その一方で、改鋳により豪商や富裕層が貯蓄していた大量の慶長金銀の実質購買力は低下し、商人たちは貨幣価値の下落に直面して貯蓄から投資へ転じた。こうして従前は幕府の御金蔵から商家の蔵へ金銀が流れる一方だった経済構造に変化が生じ、これ以上幕府財政に負担をかけずに緩やかなインフレをもたらすことが実現された。その結果経済は元禄の好景気に沸いたのである。現代の観点から、重秀の最大の業績はこの改鋳であり、この改鋳を「大江戸リフレーション(通貨膨張)政策」と評価する説もある。綱吉時代が終わり、新井白石らがこの政策を転換して以降の経済停滞は「白石デフレ」とも呼ばれる。

本日の書物 : 『モモ』 ミヒャエル・エンデ 岩波書店

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 マイスター・ホラはモモの手をひいて、大きな広間に出てゆきました。そこで時計をあれこれ見せたり、オルゴールを鳴らしたり、天体儀の説明をしたりしましたが、小さなお客がふしぎな品々を見てよろこぶようすをながめているうちに、まただんだんと若がえってきました。

「なぞなぞはすきかね?」

彼は歩きながらふと思いついたようにききました。

「うん、とってもすき! なにか知ってる?」

「ひとつあるんだがね。」

マイスター・ホラはモモをにっこり見て言いました。

「けれど、とてもむずかしいよ。解ける人はほとんどいないんだ。」

「すてき。あたし、そのなぞなぞをおぼえておいて、あとで友だちにもやらせてみよう。」

「おまえに答えがわかるかどうか。たのしみだな。よく聞くんだよ。

三人のきょうだいが、ひとつ家に住んでいる。

ほんとはまるですがたがちがうのに、

三人を見分けようとすると、

それぞれたがいにうりふたつ。

一番うえはいま【いない】、これからやっとあらわれる。

二ばんめも【いない】が、こっちはもう出かけたあと。

三ばんめのちびさんだけがここにいる、

それというのも、三ばんめがここにいないと、

あとの二人は、なくなってしまうから。

でもそのだいじな三ばんめがいられるのは、

一ばんめが二ばんめのきょうだいに変身してくれるため。

おまえが三ばんめをよくながめようとしても、

見えるのはいつもほかのきょうだいの一人だけ!

さあ、言ってごらん、

三人はほんとは一人かな?

それとも二人?

それとも――だれもいない?

さあ、それぞれの名前をあてられるかな?

それができれば、三人の偉大な支配者がわかったことになる。

三人はいっしょに、大きな国をおさめている――

しかも彼らこそ、その国そのもの!

そのてんで三人はみなおなじ。」 』

「インフレ」と「デフレ」のどちらが良いのか

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、ドイツの児童文学作家による架空の物語ですが、深く考えないでご覧頂いても、大人でもかなり楽しめるお話になっているのですが、物語の中心となる「時間」というものを「おカネ」と読み替えることで、この物語が本当に伝えたいものが何であるのかが理解できるようになります。そして、それは現代を生きる私たち一人ひとりが、「おカネ」というものの意味をキチンと理解するためにも必要であり、ぜひ、多くの方々にご覧頂きたい良書になります。

さて、昨日のところで、ヨーロッパにおける「重商主義(mercantilism)」の考え方である「貴金属(金銀)は国富」という発想と、江戸時代に「デフレ政策」を行った新井白石(あらいはくせき/1657年~1725年)の考え方の共通点について書かせて頂きましたが、それはアダム・スミスの『国富論』(1776年)に始まる経済学の誕生以前のお話になります。

第5代将軍・徳川綱吉の時代(在位:1680年~1709年)は江戸幕府が開かれてから100年ほど経たころになりますが、明暦の大火(1657年)や、さらには、元禄地震(1703年)や宝永大噴火(1707年)といった災害は幕府の懐事情を相当悪化させる要因となりました。

徳川綱吉

そんな時代にあって、綱吉は、元禄時代(1688年~1707年)に荻原重秀(おぎわらしげひで)を勘定奉行に任命し、「貨幣改鋳(かへいかいちゅう)」を行わせた(=改鋳によって貨幣供給量を増加させた)ことで、巨額の幕府の黒字を生み出し、かつ、空前の大好況を背景として「元禄文化」と呼ばれる著しい発展をもたらしました。その元禄文化の担い手の中心となったのが、人口の85%を占めていた「百姓」を含む一般庶民でした。

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆江戸時代の「貧農史観」は、ただの空想です

☆徳川三代にさえ劣後する、現在の日本政府の愚策=消費税増税www

ところが、次の将軍に代わると、荻原重秀から新井白石へと貨幣政策を巡る実権が移り、「デフレ政策」を行うようになり、物価が下落することで、武士や百姓が困窮し、江戸幕府の屋台骨が大きく揺らぐこととなりました。

つまり、「貨幣の供給量を増加させる」ことで、「インフレ」が引き起こされましたが、それは「元禄文化」という著しい発展をもたらし、他方、「貨幣の供給量を減少させる」ことで、「デフレ」が引き起こされ、それによって武士をも含む一般庶民が困窮した、ということになります。

江戸時代のお話ですとイメージが湧きにくいかもしれませんので、明治時代のお話も参考までにご紹介させて頂きますが、「インフレ」と「デフレ」のどちらが良いことなのかを御覧になって考えてみて下さい💗

『 当初、大蔵省はこの国立銀行創設により、総額4800万両以上の太政官札などの不換紙幣を早急に回収できると踏んだ。また、三井組や小野組などの銀行創設者にも大きな利益を期待させる条件が整っていた。』

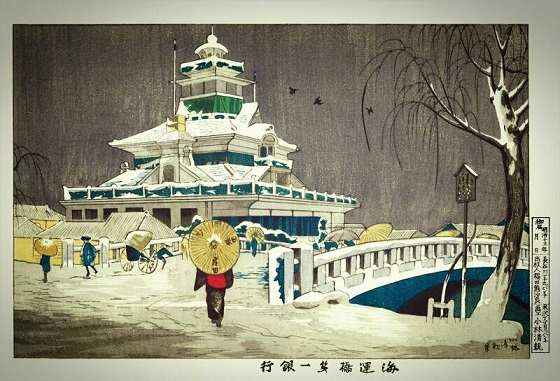

第一国立銀行

ここで、明治期の国立銀行というのは、1872年(明治5年)の国立銀行条例に基づいて開設された金融機関のことで、その「国立銀行」という言葉は、アメリカのnational bank(現在では国法銀行と訳すことが多い)の直訳で「国法によって立てられた銀行」という意味になります。ですから、民間資本が法律に基づいて設立して経営したもので、国が設立して経営した銀行ではない点にご注意ください。

『 まず、資本金の6割を安値で買い取った金札、つまり太政官札で納めれば、大蔵省が発行した年6分の利息を得ることができた。つまり、発行した紙幣からの貸し出し利息、預け入れた公債証書からの利息、つまり資本金100万円のうち、60万円の金札を用意すれば、二つの受け取り利息の合計、9万6000円が懐に入るという仕組みであった。もっとも、4割の40万円は正貨、つまり大坂で発行を開始した円金貨を用意し、兌換を望む人々にはその要求に応じねばならなかった。そして、この金貨との兌換規定が、思わぬ結果を生んだのである。幕末時代の制度がまだ頭の中から払拭できていなかった明治六年頃のことだ。銀行という貸し出しと預け入れという二つの仕組みがなかなか世間に浸透していなかった。借りることはできても、預金して利息を受け取るという近代的な金融システムがまだ理解できていない。とすると、どうなるか。借りた金額と同額の銀行紙幣を受け取ると、それを市中で使って流通させるのでなく、そのまま国立銀行に持ち込み、金貨と引き換えるという事態が次々と起きたのである。』

やはり、一般庶民は知恵が働くようですね💗

第一国立銀行の兌換券

『 発行した自行の紙幣が思うように出回らず、銀行の金庫に積み上げられるだけの状態が依然として続いた。出回れば、それを手にした人々が金貨との兌換を迫ったからである。この事態を改善するため…政府は、…第二の方策、つまり国立銀行条例の改正に挑むことになった…この条例改正の最大の眼目は、金兌換を義務付けた紙幣発行を、不換紙幣に変えたことである。兌換用の金貨準備の必要がなくなったことにより、銀行の設立要件はかなり緩和された。金融財政面からすれば、この段階での不換紙幣発行の許可は、一億円を超える明治通宝札が流通している最中のことであり、インフレーション発生の危険を伴うものだ。だが、政府は民間の銀行が全国各地に生まれ、人々が預金と貸し出しを安定的に実施できる機関の増大を望んだのである…この結果、従来の国立銀行に加え、数多くの国立銀行が続々と生まれたのである…その数が150を超えたため、さすがに政府もあまりの乱立ぶりに歯止めをかけた…日本の近代金融史において見逃せないのが、これら「私立」の国立銀行の存在である。とくに、153という多数に上った銀行は、東京や大阪などの大都会のさまざまな企業を支えると同時に、地域経済を支え続けた…全国に開業した153の国立銀行は、地域産業の発展に多大な貢献を果たしながら、最後の内乱である西南戦争の終結後の数年間、日本の経済を支えた。だが、西南戦争の戦費のために増刷発行された不換紙幣である明治通宝札に加えて、同じく不換紙幣である国立銀行券が加わり、日本はインフレの進行という経済財政の危機を迎えることになる。』

『 全国の主要都市にあまねく設立された国立銀行は、地域産業の発展に大いに寄与したが、発行された全紙幣はおびただしい額に上った。金額にして34億4768万8000円という統計が残っている。国立銀行の新規開業が終わったのが明治13年、その年の国家予算は経営部と臨時部を併せても6336万8200円余りであったことからみても、国立銀行紙幣の発行高の大きさがわかるだろう。すべて不換紙幣であったため、こうした紙幣増が大きな問題となったことは確かであった。結果としてインフレ状態がしばらく日本経済を苦しめることになり、やがて名実ともに「国立銀行」といえる日本銀行の設立に向かう…明治通宝札の大増刷、150を超える国立銀行の開業による紙幣発行と、明治10年の西南戦争直後から日本全国にインフレの兆しが現れ始めた。西南戦争の軍事費として、政府は最終的に4200万円の臨時支出をして、事態を乗り切らねばならなかった。この金額は、明治10年単年度における政府経常支出の4534万円、臨時支出の308万円という数字と比較しても、その大きさがわかる。御一新からまだ10年、ようやく経済が独り立ちし、体制も整ったばかりの政府にとって、あまりに重い負担であった…戦争終結の翌年末、国内には以前発行された分と合わせて1億3900万円を超す明治通宝札、全国に生まれた多くの国立銀行が発行した2628万円余りの国立銀行券が溢れた。これらは、すべて紙切れの不換紙幣である…わずか二年間に、以前の流通高の5割を超す紙幣の増加であった。臨時に増刷発行された明治通宝札は純然たる戦争における消耗品費用の穴埋めであり、殖産興業の資金ではない。この結果、日本は未曾有のインフレ状態に陥っていった。』

『 インフレは、紙幣価値の下落、つまり物価の騰貴をもたらす…米の値段を調べてみると、明治4年の米10㎏が36銭、10年は51銭と上がり、最もインフレの激しかった15年には86銭まで値上がりしたのである。また、このインフレは地方の農村地帯にも多大な影響をもたらした。この頃、すでに田畑を持っていた自作農たちは、収穫した米を問屋に売り、現金収入を得ていた。その結果、米の価値の騰貴により、売って得る金額は以前に比べて多額になったが、税金として納める地租は以前のままであった。このため、米価の高騰は、自作農たちや、小作料として米の現物を受ける大地主たちの懐を肥やした。納める主要な税金である地租の額が変わらず、収入の現金が極端に増えたのである…さらに、厳しい経済状態に陥ったのは、下級士族たちのような公債証書の受領者たちである。インフレの進行により、公債相場の下落が続いた。額面100円の7分利息付公債の実質的価値は…明治13年には、大きく額面割れして60円70銭までになった。』

詳しくはこちらをご参照💗

↓

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 財務省御用達の経済学者とガラパゴス (2019/08/14)

- 1万円札の正体は? ~ 政府の負債と民間の資産 (2019/08/13)

- 公務員に過ぎない「官僚」は景気変動に対しては、“異常”なほど“鈍感”なんです (2019/08/12)

- 日本の名目貨幣の誕生 (2019/08/11)

- 中国・朝鮮半島よりも遥かに早かった「日本のおカネ」の誕生 (2019/08/10)

- 日本銀行の責任逃れの屁理屈 = 真正手形主義 (2019/08/09)

- 消費税増税なんかしなくても、「財務省が主導する税金の無駄遣い」を無くせば良いんです (2019/08/08)

- 江戸時代のリフレ派 荻原重秀 (2019/08/01)

- 財務省官僚と新井白石の共通点 ~ 経済学誕生以前の古臭い考え方 (2019/07/31)

- 吉本興業と財務省との共通点 ~ 責任逃れ (2019/07/30)

- 重商主義者と「おカネ」の理論 (2019/07/29)

- 偉大だった某“大蔵省”官僚 ~ それに比べて、今の“財務省”官僚は・・・ (2019/07/24)

- 「フィリップス曲線」を説明することさえ出来ない日本のメディアと財務省&日本銀行(笑) (2019/07/23)

- インフレで物価が上昇すれば、労働者らは一斉に退職してしまう!? ~ 古典派経済学の理論 (2019/07/22)

- 完全雇用とは、失業者が一人もいないということではありません (2019/07/21)