2019-08-02 (Fri)

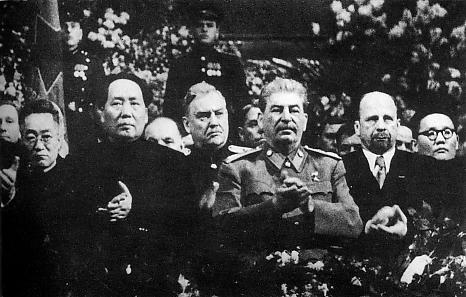

本日のキーワード : 独裁者、独裁体制

独裁者(どくさいしゃ)とは、絶対的権力を行使する支配者。独裁者により支配される体制を独裁制と呼ぶ。

本日の書物 : 『大手メディアがなぜか触れない 日本共産党と野党の大問題』 筆坂秀世、上念司 清談社Publico

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『上念 : 【日本共産党】は【委員長の在任期間が非常に長い】ですよね。【志位】氏がすでに【18年】、【不破】氏も【同じくらい】で、その前の【宮本】氏も書記長時代を含めれば【20年以上】ですからね。

☆上念司 氏「共産党員よ、これが格差だ」⇒学校よりでかい不破哲三宅…門からは全容が確認し切れない~ネットの反応「赤旗の無給配達員たちの地と涙の結晶がこれですか…」「まずは共産党内で富の分配をなさった方がよさそうですね」

筆坂 : 結局、ちゃとした【代表選をするしくみがない】から、党内に非主流派みたいなものも生まれないし、その代わりに活発な議論もない。

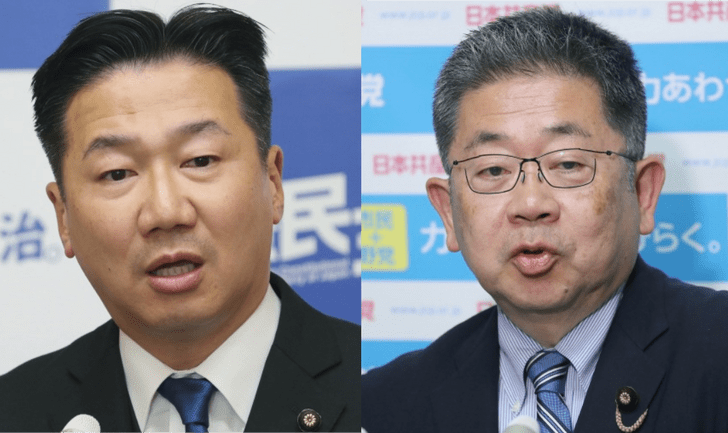

上念 : 先日、とあるBS放送の報道番組でゲスト出演していた【小池晃(こいけあきら)】書記局長が、女性アナウンサーから【「共産党の委員長選挙というのは行われているんですか?」】と聞かれて【しどろもどろ】になっていた場面がありました。

よく安倍晋三総理の長期政権を批判したりしているわりに、自分のところのほうがひどいわけですよね。そんな政党が安倍総理の任期延長を批判するのだから、どの口がいうんだよという話ですよ。

☆<対韓輸出制限>立憲民主党・福山「国益上マイナス」 共産党・小池「元徴用工問題に対する報復措置であることは明らか」~ネットの反応「このまま大量破壊兵器材料を無秩序に輸出しろとwww」「選挙前なのにほんと民意に疎くて助かるわ」

筆坂 : そうなんだよね。自民党の総裁選などに比べたら、【日本共産党の代表者選び】のほうが【全然民主的ではない】。

でも【小池】氏が【しどろもどろになる】のも、彼の立場を考えたらしょうがない。【自分もそうやって書記局長に選ばれている】わけだから。批判的なことなんて、もちろんいえないよ。

日本共産党の規約のなかでは、いちおう選挙で選ぶことになっているんだけれども、非常に複雑というか【積み上げ式のしくみ】なんだ。

まず日本共産党の党本部は「中央委員会」と呼ばれていて、その下に全国47都道府県の県庁所在地に都道府県委員会というのが置かれている。

その下に「地区委員会」という組織が置かれている。東京二十三区などはそれぞれにあり、政令指定都市などの大都市の場合はいくつかに分割して、人口が少ない市町村などは複数の行政区を一括して地区委員会が置かれているんだ。

さらに、この「地区委員会」の下に「支部」という組織がある。かつては【「細胞」】と呼ばれていたんだけれどもね。

この「支部」は【地域、企業内、官公庁内、大学などさまざまなところに存在】している。三人以上の党員がいれば支部をつくることができ、多くの党員がいる支部では支部長や副支部長などが選出されて支部委員会がつくられる。

このような【「中央委員会」「地区委員会」「支部委員会」】を【日本共産党は「指導機関」と呼んで、ものごとを執行する機関と位置づけ】ている。

この【指導機関のメンバーの選出】は規約によって【選挙で選出することになっている】。

中央委員は全国から代議員が集まって行う党大会、都道府県は都道府県党会議、地区委員は地区党会議、支部委員は支部総会でそれぞれ選挙によって選ばれる。

ちなみに【日本のほかの政党は毎年一回は党大会を開いている】けれども、【日本共産党は2年、または3年に一回】は開くことになっている。

このしくみを選挙と日本共産党は呼んでいるけれども、【自分から立候補するわけではない】んだ。みんな【推薦されて選ばれる】ことになっている。

上念 : それじゃあ、【北朝鮮と大差ない】じゃないですか(笑)

☆【動画】共産党「浜矩子さんが日本共産党への期待を語ります」 浜矩子「安倍政権は我々をファシズム帝国に引きずっていこうとするもの」~ネットの反応「ファシズムの典型の共産党に期待ってなんのギャグですかね?」

筆坂 : そう。【対立候補がいて、議論して、どちらの方針がいいのかを争うわけではない】んだよ。』

「松方デフレ」の教訓と2019年の消費税増税

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、日本共産党という組織について、非常に分かりやすく解説がなされた書物で、独裁制を必然的に生み出す独特の体制であることや、実際に権力を握っているのが誰なのか、といったことが理解できるようになる良書です。

さて、日本共産党に関する良書は数々出されていて、当ブログでもこれまでにご紹介させて頂いておりますが、カール・マルクスに始まる「マルクス経済学」を根拠とする「共産主義」と、最近話題になっている「チュチェ思想」から成るとても恐ろしいテロ組織が日本共産党となります。

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆金閣寺の「金」は、金日成の「金」!? ~ 金閣寺とダルマとチュチェ思想

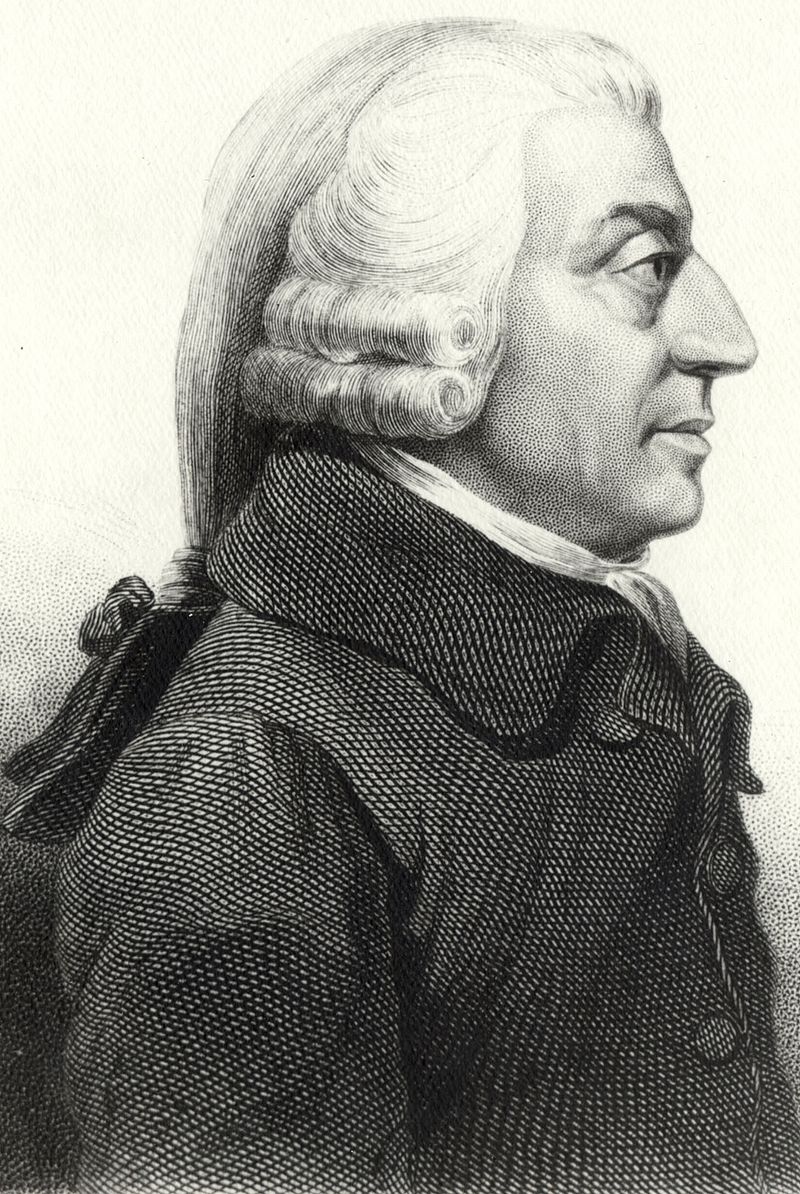

先日のところで書かせて頂きましたが(→財務省官僚と新井白石の共通点 ~ 経済学誕生以前の古臭い考え方)、1776年、それまでの重商主義を批判し、「貴金属(金銀)は国富である」という考え方を真っ向から否定し、「労働によって生み出される財やサービス」こそが「国富」であるといった主張を行ったのが、『国富論』を著したアダム・スミス(1723年~1790年)で、いわゆる「経済学」が誕生した瞬間になります。

アダム・スミス

その流れを受け継ぎ、「価値の最適な尺度は貴金属(金銀)ではなくて労働にある」(労働価値説)と唱え、土地と農業が国富を増やす、もっとも自然な方法であると考えるようになったのが、アメリカ合衆国建国の父の一人であるベンジャミン・フランクリン(1706年~1790年)になります。ちなみに、カール・マルクス(1818年~1883年)は、このベンジャミン・フランクリンの労働価値説を絶賛しています。

100ドル紙幣に描かれているフランクリン

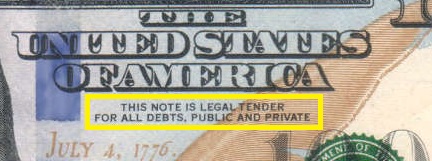

ここで、「おカネ」というものが何であるのかを考えるために、少々脱線させて頂きますが、上のアメリカドル紙幣に見られるように、ある文章が記載されています。

『This note is legal tender for all debts,public and private.』

(このお札は、公的および私的を問わず、すべての債務について法定通貨です。)

つまり、「おカネ(ここではお札・法定通貨)」と「負債(借金)」を等価交換できると明確に書かれていることになります。

それでは、その「負債(借金)」って、誰の「負債(借金)」なのでしょうか?

ここが理解できないと、「おカネ」というものが何であるのかがサッパリ理解できないことになります💗

昨日のところで、明治時代初期の我が国において、153もの数の民間の銀行が、夥(おびただ)しい量の「おカネ(不換紙幣)」を発行し、「インフレ」が生じたということをご紹介させて頂きました。

実は、18世紀のイギリスでも、「おカネ」である紙幣(無記名債券/bearer note)は多数の民間銀行によって発行されていました。

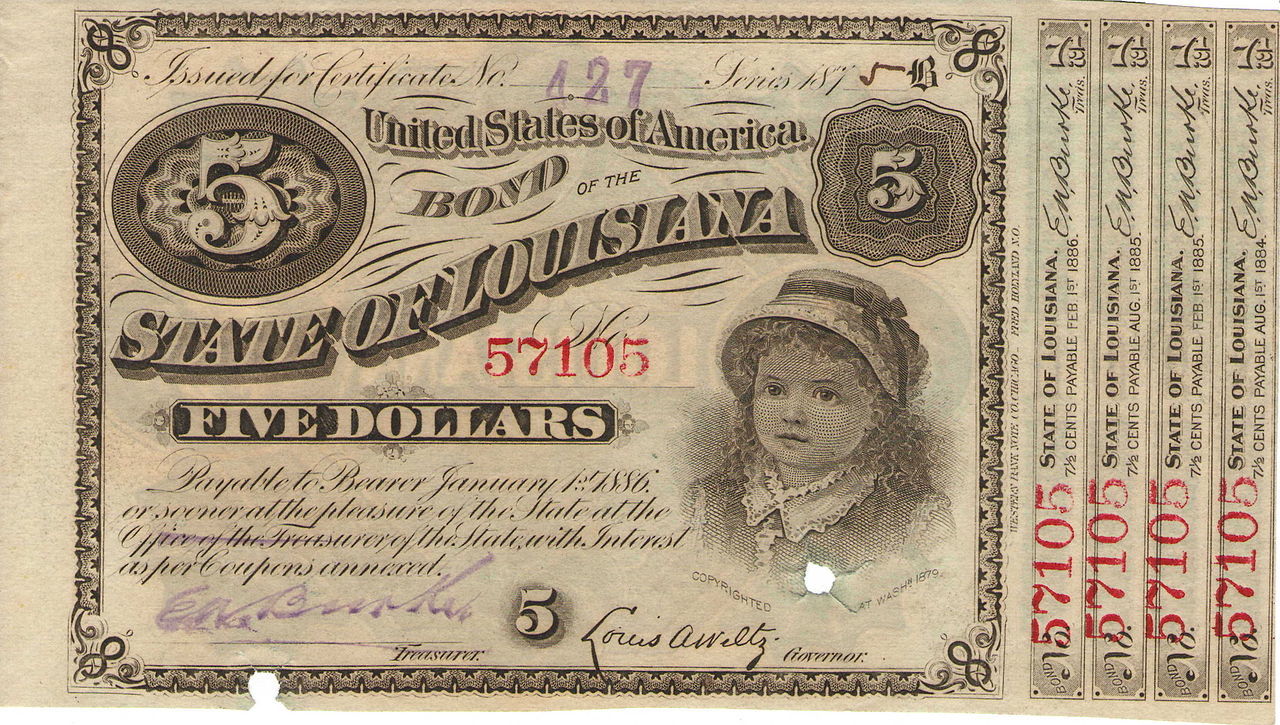

19世紀のアメリカの無記名債券

当時の「おカネ(紙幣)」は、その「おカネ(紙幣)」を発行した銀行に持ち込めば、「金(Gold)」と交換してもらえる(=兌換紙幣)ことができました。

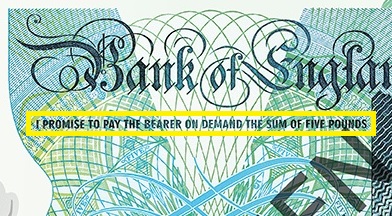

その名残として、現在でも、イギリスの「おカネ(紙幣)」であるポンドには、次のような記載がなされています。

『この保持者の要求に応じ、●●ポンド(のGOLD)を支払うことを約束します』

それでは、我が国の「日本円」のお札は、何が書かれているのでしょうか?

ぜひ、みなさんも、御自身で確認してみて下さい💗

それでは、「おカネ」というものが何であるのか、「インフレ」と「デフレ」のどちらが良いのか、ということを理解するヒントとして、こちらの書物を御覧下さい。

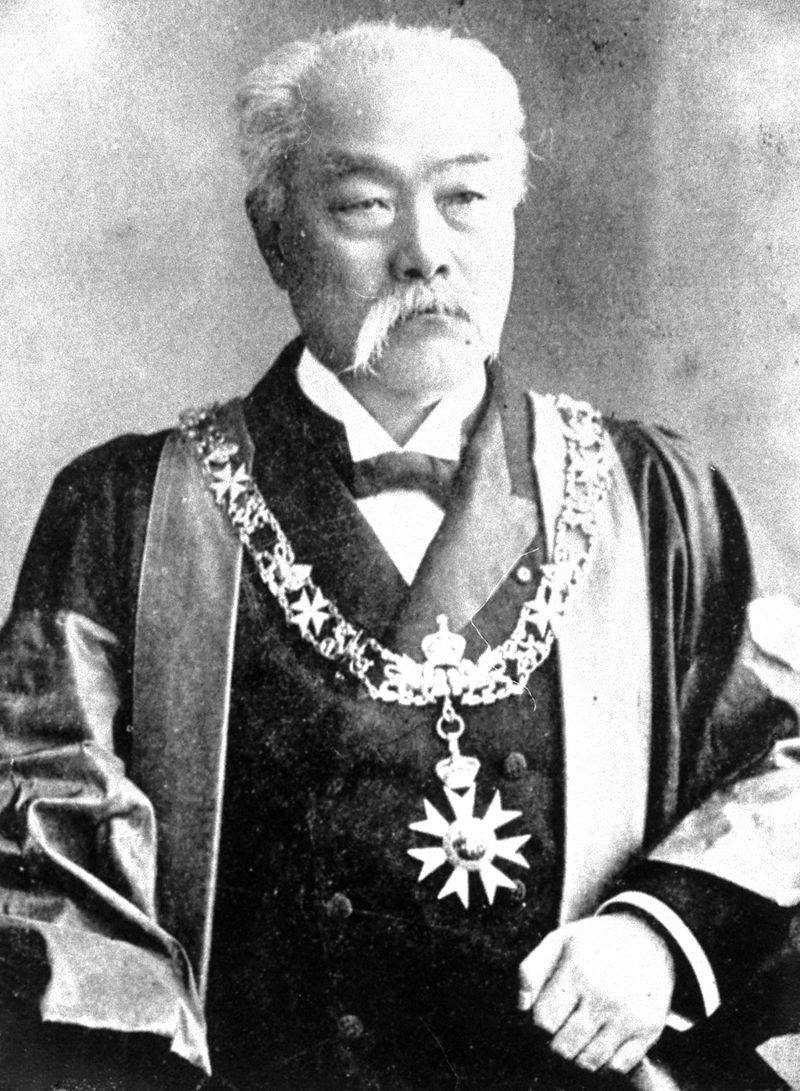

今回の主人公は、松方正義(まつかたまさよし)で、あの「松方デフレ」を引き起こしたことで有名な愚鈍な政治家です。

松方正義

『 維新以後の国家財政のあり方を根本的に見直したのは、元薩摩藩士の新大蔵卿松方正義(まつかたまさよし)である…巷に溢れている通貨を適正な量に削減し、153もの国立銀行が発行する不換紙幣を全廃するという財政上の荒療治は、維新以来の財政策を根本的に変えることだった。この政策が成功するか否かに、松方は自身の政治家としての命運を賭けていた。松方は、紙幣整理という財政再建策を、大蔵卿就任前に、すでに知識として身につけていた。明治11年2月…ヨーロッパに渡った時、フランスの大蔵大臣と懇談し、中央銀行設立を強く勧められた…』

このフランスの大蔵大臣レオン・セイについては、また別の機会に書かせて頂きますが、松方正義に妙な知識を吹き込んだ人物がいたということは覚えておいてください。

レオン・セイ

『 日本には紙幣発行権を持つ政府主導の中央銀行が必要であると勧告したのは、フランスばかりではなかった。維新当初から金融経済政策の指導役であったイギリスもまた、同年の10月に「日本帝国銀行」の設立を勧告している。また、明治12年には、国内でも、経済学者の田口卯吉による官立国立銀行の必要性を説く論文が発表されていた…そして…松方は明治14年9月に、「財政議」という名の提議を三条太政大臣に提出し、「日本帝国銀行」の設立を訴えた。名称は、後に「日本銀行」と変わったが、現在の中央銀行である日本銀行を指している。その一カ月後、大蔵卿となった松方は、…一大決意を込めて、「インフレを是正するためには、政府出資の中央銀行である日本銀行を創設すること」、「通貨発行権限を日本銀行にのみ認めること」、「これらの策によって国内の通貨流通の安定化が図られること」などを天皇に上訴した。…松方による日本銀行の創設と日本銀行券による兌換制度の創始は、大きな歴史の結節点であったといえよう…開業後の日本銀行がまず目指したことは、全国にある153の国立銀行が発行した紙幣の整理、つまり消却である。形式的には、明治16年…松方大蔵卿は153の国立銀行に対して紙幣発行の権限を停止させた。ついで、…日本銀行に対して国立銀行紙幣の消却業務を命じた。こうした措置を経て、…明治天皇に兌換制度と銀本位制度を上訴したのである。』

日本銀行兌換銀券一円券

『 日本銀行による兌換紙幣発行の手続きは着々と進められた。…明治17年5月…に兌換銀行券条例が布告され、7月…に兌換紙幣である日本銀行券の発行が日本銀行に命じられた…翌年の明治18年(1885年)…最初の日本銀行券である十円札が発行された…明治18年…維新以来長く続いた太政官制度が廃止されて内閣制度が誕生し、伊藤博文が初代総理大臣に、大蔵卿の松方正義が大蔵大臣に就任した。日本銀行紙幣の発行は、必然的に氾濫している不換紙幣の整理、とくに国立銀行紙幣の処分へと移る。明治16年に布告した国立銀行条例の改正によって、国立銀行に紙幣発行権を認めないこと、さらに営業期限を開業から20年と定めた。そして、すぐに国立銀行紙幣を市中から引き揚げるべきだったが、実施には政府も躊躇した。国民の間に不安が起きる恐れがあるからだ…そこで、政府大蔵省は、営業開始から20年経過後も、国立銀行の「国立」ではなく「私立」銀行としての存続を認めた。さらに紙幣消却の方法として、「国立」としての銀行が閉じられるまで、毎年の発行額の2.5%を日本銀行に納めさせるという漸進策を講じた。その間に、廃業か、あるいは預金と融資業務を主体とする純然たる「私立」銀行への転換を図るかを、それぞれの銀行に決めさせたのである…松方大蔵卿は明治天皇に兌換制実施の強い決意を述べたが、それは彼自身、インフレの後に国民が味わうデフレ不況の苦難を知っていたからだ。

つまり、日本国民が塗炭の苦しみを味わうことが最初から分かっていた、ということになります。では、そこまでしてでも、「デフレ政策」を強行したその目的は、一体何だったのでしょうか?

『 ここで、当時のインフレの実態を統計資料によって再確認すると、明治11年末の紙幣流通高は政府紙幣(明治通宝札)1億3941万円、国立銀行紙幣1億5880万円となり、2年間で5割以上も増加していた…そこで、松方が選んだ政策は、極端なまでの政府紙幣の整理であった。国民が手にするのは、いずれ日本銀行が発行する日本銀行券のみになり、さらにその紙幣も、政府保有の銀に見合う発行額に抑えねばならなかった。その過程の中で進めねばならなかったのは、税収を拡大し、政府の備蓄金を増やすことであった。売薬印紙税や株式取引所仲買人税の新設、酒税と煙草税の税率アップ、醤油・菓子税などの税の増収を図った結果、5年間で4000万円を超える歳入増となり、その分の不換政府紙幣を消却、さらに正貨を買い上げて準備金の増加にあてた…この結果、国内の政府紙幣の流通高が3500万円ほど減少し、逆に国庫の正貨準備金は5年間で3500万円も増した。つまり、政府紙幣や国立銀行紙幣の発行高に見合う正貨が十分に備蓄されたことになったのである。』

つまり、それまであった、政府紙幣(明治通宝札)1億3941万円と国立銀行紙幣1億5880万円という市中に出回っている「おカネ」の合計額2億9821万円のうち、およそ12%にあたる3500万円を回収・消却したということになります。、

何度も繰り返し書かせて頂いておりますが、「おカネ」は、「負債(借金)」です。

みなさん一人ひとりが財布の中や銀行の口座に保有している「おカネ」は、みなさんにとっての「資産(財産)」に他なりません。

それでは、「おカネ」のもう一つの一面である、「負債(借金)」は一体誰のものでしょうか?

上述のアメリカ・ドル紙幣やイギリス・ポンド紙幣に書かれた文章を、もう一度ご確認ください。

「負債(借金)」は一体誰のものでしょうか?

松方正義の「松方デフレ」の愚策は、日本国民の「資産(財産)」を回収・消去することで、「日本政府の負債(借金)」を減少させた、それも急激なスピードで、それを行ったということになります。

その結果、どうなったのでしょうか?

『 歳出を抑え、歳入を税金などで増やす、この4年から5年に及ぶインフレ抑制策はかなりの効果を挙げたが、それはまさに国民経済を深刻な不況に陥れる結果となった…当時の新聞記事には、物価の下落とそれに伴う不景気のさまが掲載されている。明治18年6月の記事では、「あちこちで飢饉の惨状」というタイトルで秋田県、滋賀県、和歌山県の農村で餓死者が出たことを報じている。さらに、「さながら餓鬼地獄」という見出しで報じられているのが、京都など都市部の状況である。 不況のため、無職者が増えて米が売れず、豆腐屋では肝心の商品よりも滓(かす)が売れるので牛や鳥のえさが足りなくなったという。また、魚市場のゴミ捨て場にある魚の腸(はらわた)を、近隣の子どもたちが争って拾うこと、首吊り自殺が多いこと、夜逃げする人々が多くて、市内の空家が8400戸になったことなどが報じられている。さらにまた、関東地方の農村部の状況として、「貧民が小麦のフスマや葛の根を常食とし、死馬、死犬の皮を剥ぎ肉を食らうのん最上の幸せとする」とまで書かれた記事もあった。深刻なデフレ不況の一端がわかる資料である。さらに、東京府下の機織り工場の賃金が半分になり、また不況の影響で少なくなった乗船客を増やすため三菱会社と他の運輸会社が値下げ競争に踏み切ったこと、そのため船宿の運賃も5割近く下がったと報じられている。このデフレ政策が引き起こした最大の事件は、秩父困民党事件であろう。現金収入の半減、国税や地方税の増税などによって高利貸しからの借財が増えた秩父地方の農民たち1000人余が、明治17年10月末に決起した事件である。』

詳しくはこちらをご参照💗

↓

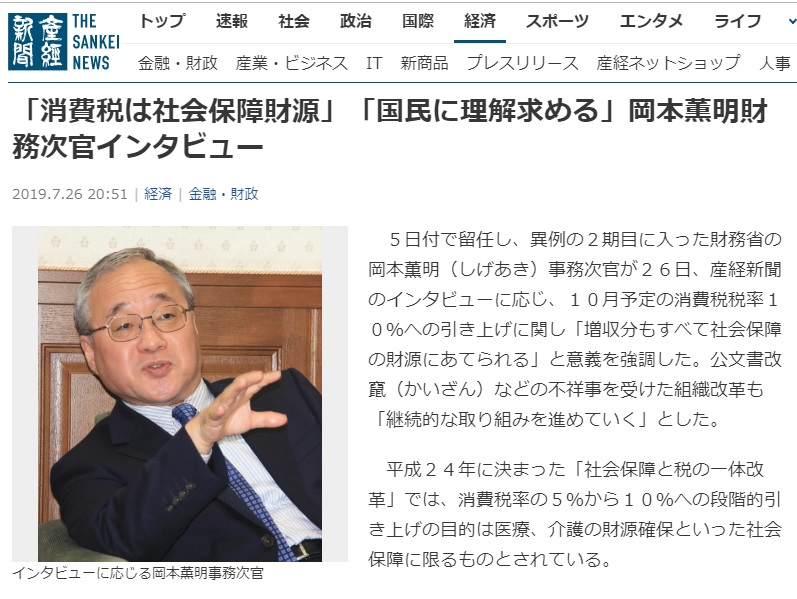

その「松方デフレ」の再現をしようとしているのが歴史ある「大蔵省」から格下げされた“三流官庁”である「財務省」(企業で言えば経理部)のトップ(つまり経理部長)に居座り続けている岡本薫明(おかもとしげあき)くんになります(笑)

☆「消費税は社会保障財源」「国民に理解求める」岡本薫明財務次官インタビュー

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 日本銀行職員として出世するために必要な「学位」は? (2019/08/28)

- 20年以上前の失敗から何一つ学べない財務省・日銀 ~ 「緊縮財政」と「消費税増税」 (2019/08/27)

- マスコミ関係者にとってのお勉強方法 ~ 「耳学問」 (2019/08/26)

- 「プライマリーバランスの黒字化」を政策目標とする“愚行” ~ 「アメリカ進歩センター(Center for American Progress/CAP)」と財務省 (2019/08/25)

- 消費増税は、再び経済を後戻りさせる最悪の愚策です (2019/08/24)

- 減価するおカネ (2019/08/06)

- 中華人民共和国の「米ドル本位制」とスタグフレーションの必然性 (2019/08/05)

- 日本共産党の委員長の選び方 ~ こうして独裁者が生まれます(笑) (2019/08/02)

- 「日銀が経常損失を計上する状況は、大変な事態だ」と考えてしまう「アホ」 (2019/07/04)

- 財政再建には名目成長率引き上げが不可欠なのに、消費増税で名目成長率を引き下げるという愚かな行為 (2019/07/03)

- デフレ不況を抜け出す解決策 ~ それと真逆の愚策 「消費税増税」 (2019/07/02)

- 「消費税増税」というアベノミクス破壊作戦 ~ 参院選は与党が大敗するでしょう (2019/07/01)

- 「文系の経済学」と「理系の経済学」 マルクス経済学はどっち? (2019/06/30)

- 何が正しい経済理論なのか“サッパリ”分からない日本人 ~ 例 : 実物的景気循環論(RBC) (2019/06/29)

- マルクスよりも愛された社会主義者らのアイドル ~ 「国家社会主義者」のラッサール (2019/06/18)