2019-07-11 (Thu)

「燕子花図屏風」 尾形光琳筆

本日のキーワード : 元禄文化

元禄文化(げんろくぶんか)とは、江戸時代前期、元禄年間(1688年 - 1704年)前後の17世紀後半から18世紀初頭にかけての文化。17世紀の中期以降の日本列島は、農村における商品作物生産の発展と、それを基盤とした都市町人の台頭による産業の発展および経済活動の活発化を受けて、文芸・学問・芸術の著しい発展をみた。

本日の書物 : 『経済で読み解く日本史③ 江戸時代』 上念司 飛鳥新社

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 日本人の多くが【江戸時代】に対して持っている【イメージ】は、【学校教育】とテレビや映画の【時代劇】によって【完全に固まっています】。そのイメージを一言で言うと、【「貧農史観」】です。私はこの言葉を、学習院大学名誉教授の大石慎三郎先生の著作を通じて知りました。

典型的な「貧農史観」は、白土三平の漫画『カムイ伝』であり、『サスケ』であり、TBSドラマ「水戸黄門」に毎回登場する悪代官と越後屋みたいなものです。

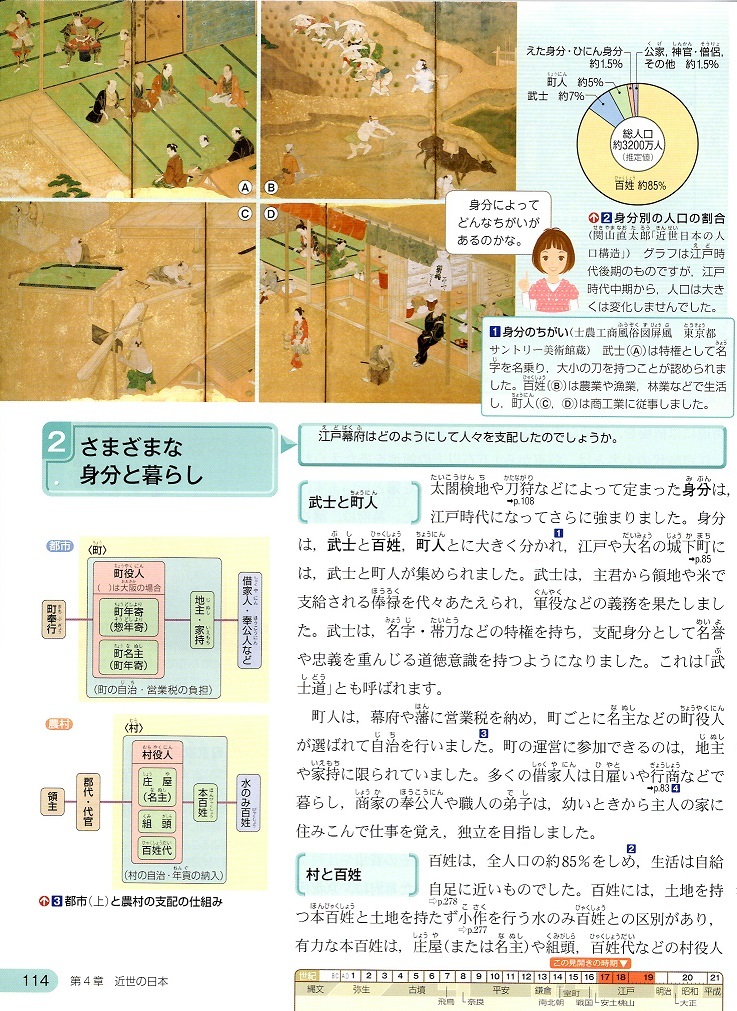

現在、【中学校】で使われている【教科書】には次のように書かれています。

(略①)

この教科書では、上記に続いて「厳しい身分による差別」「貿易振興から鎖国へ」という【ネガティブな記述】が続きます。ところが、その次には「農業や諸産業の発達」として、新田開発や商工業の発達と菱垣廻船(ひがきかいせん)など海運業の発展という【ポジティブ】な内容が続きます。

「人々は厳しい身分差別を受け、幕府は鎖国なんて閉鎖的な政策をやっているのに、なんで経済が発展するの?」と【ここで疑問に思うのがふつう】です。

しかし、大抵の中高生はここをスルーします。私もかつてはそうでした。

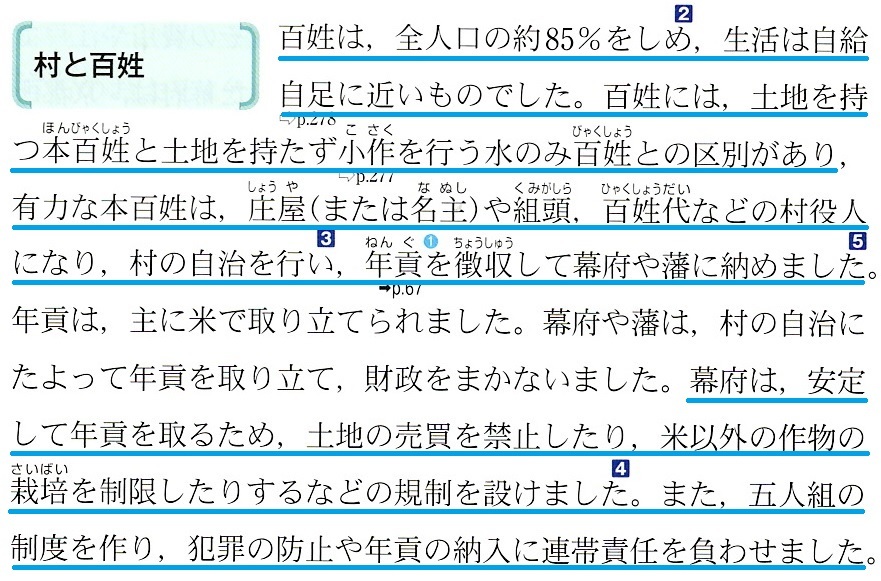

改めて読み直してみても、これって変ですよね。「江戸時代は自給自足の百姓が人口の85%を占めていたにもかかわらず、なぜ商工業が発達して海運業が繁盛していたのか?」、新田開発というのは農業だからなんとなく百姓につながるとしても、新田が開発されれば食料は増産されることになるので国は豊かになるはずです。

しかし、豊かになるどころか、厳しい年貢と差別に百姓は苦しんでいたことになっています。白土三平の漫画や水戸黄門などの時代劇では、【農民はいつでも搾取されて苦しんでいます】から、【そのように思われても仕方のないこと】です。

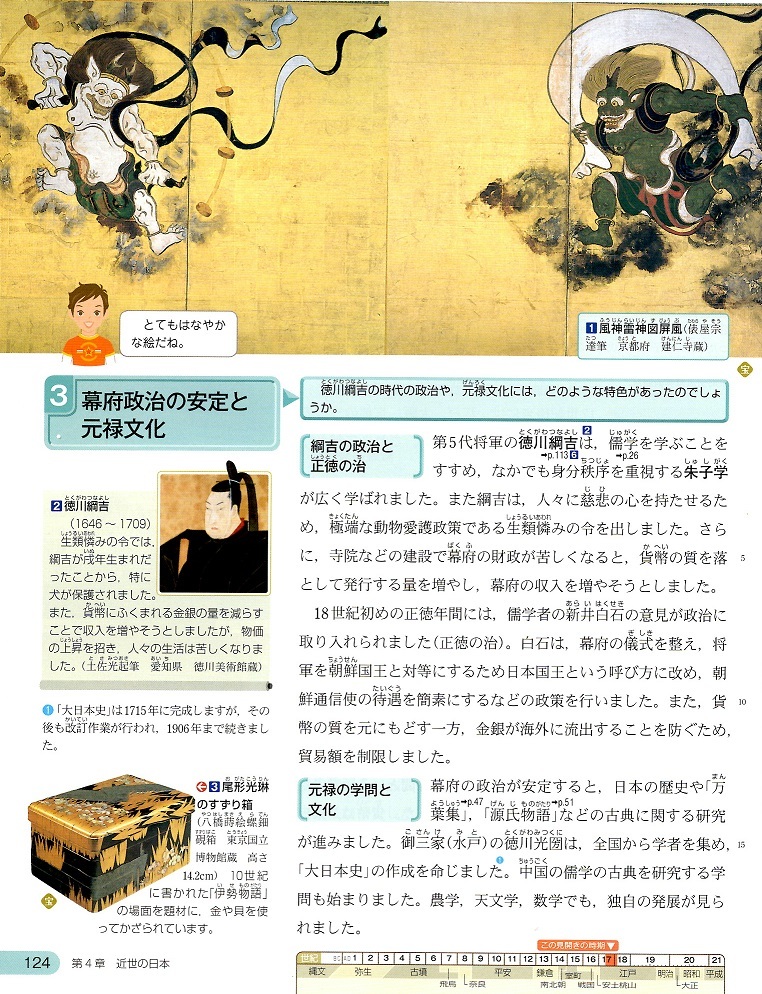

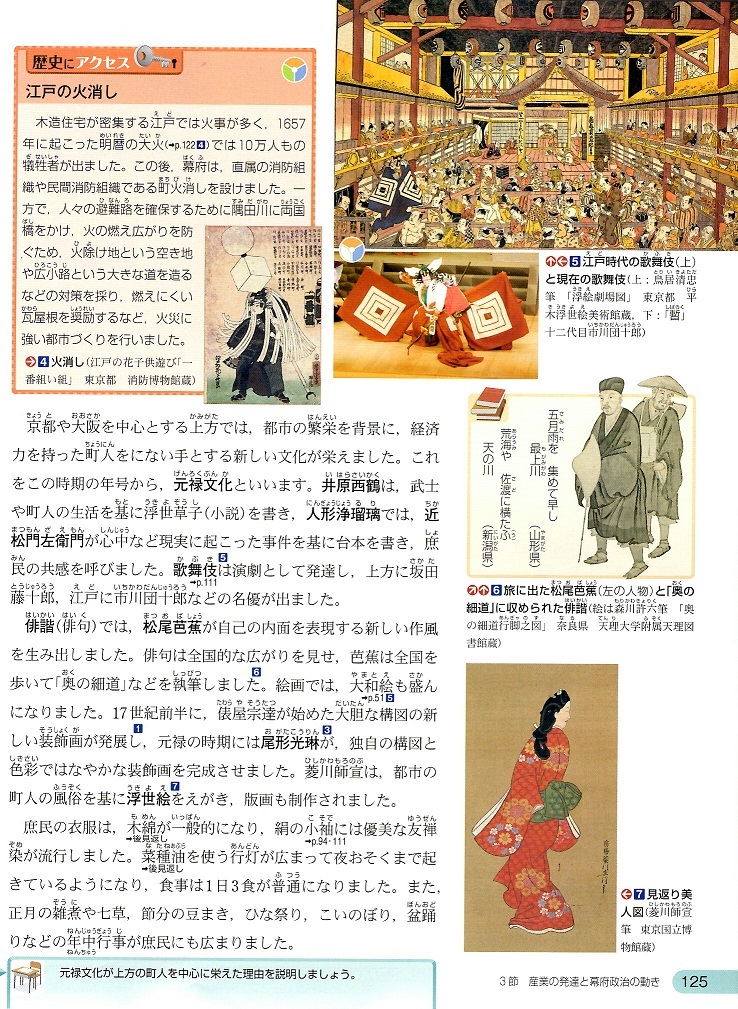

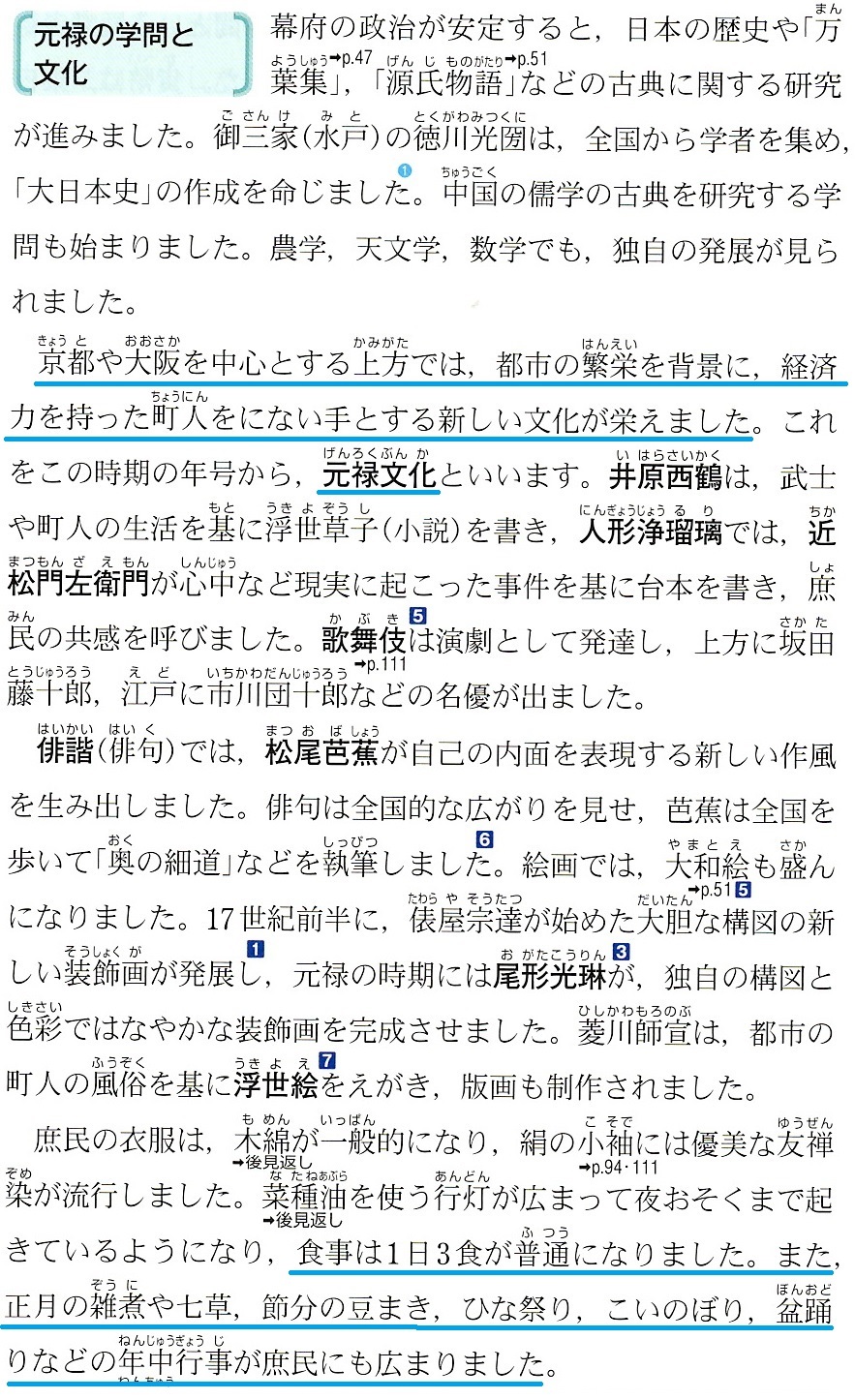

ところが【教科書】によると、【江戸時代が始まって100年弱の17世紀末】には【ド派手な「元禄文化(げんろくぶんか)」が栄えた】と書いてあります。【歌舞伎が大流行】したり、井原西鶴(いはらさいかく)や近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)の作品に【人々が熱狂】したりするわけです。前出の【中学歴史教科書】には、次のように書いてあります。

(略②)

何かずいぶん最初の解説のときと雰囲気が違います。【100年弱の間にものすごく経済発展している】ような気がするのですが、気のせいでしょうか…。また、いま私たちが日本の伝統文化だと思っている年中行事はこの頃広まったそうです。

【「庶民」】に広まったと教科書には書いてありますが、そこには【当時の人口の85%を占めていた「百姓」は含まれている】のでしょうか。この辺りの記述は極めてあいまいですが、含んでいると解釈したほうが話の前後の辻褄が合います。

だとすると、【当時の百姓】は江戸時代の当初の苦しい時代から【経済が発展して祝日や祭りを楽しんだりする余裕ができた】ということになります。いったい何が問題なのでしょうか。

ところが、【教科書の記述】はこれでは終わりません。【空前の好況からある日突然、幕府は「財政難」に陥ってしまう】のです。

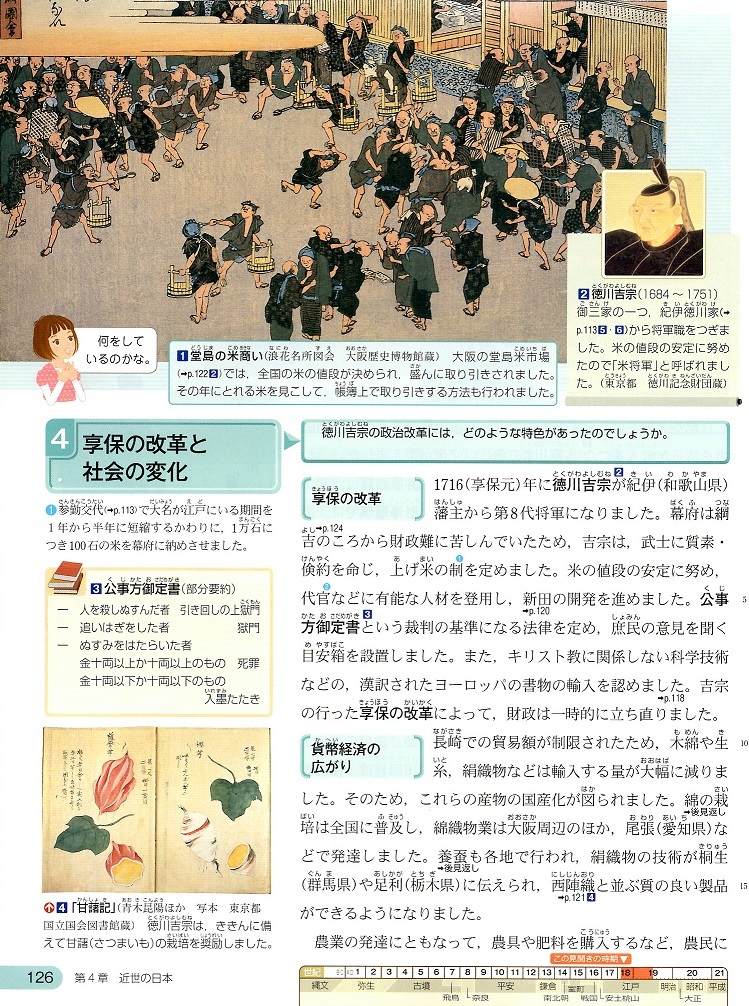

【東京書籍の教科書】では、115ページで豊かになった江戸の社会について解説しつつ、次のページでは「享保(きょうほう)の改革と社会の変化」について述べています。冒頭にはこんな記述があります。

(略③)

「おいおい! これはいったいどうしたことだ! ついさっきまで元禄文化が栄華を極めていたのに、いきなり財政難かよ!!」って、ツッコミを入れたくなった人はいませんか。【頭のいい中学生ならさすがにここで気づく】ことでしょう。

しかし【学校教育】では、【こういった教科書のツッコミどころに対するまともな質問を許しません】。【受験には関係ないから】です。でも、やっぱりこれっておかしいですよね。』

庶民が潤い、幕府はジリ貧の江戸時代

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、私たちの日本の歴史を、経済・金融の面を切り口としてみた場合、これまで学校の授業でお勉強させられ、「訳の分からない歴史」でしかなかったものが、普段の日常感覚で国史の流れをスッと、いとも簡単に理解できる、という良書で、また、多くの方々が勘違いしていると思われる「おカネ」というものについて、非常に正しい認識ができるようになる、お薦めの書物の第3巻になります。

さて、本文中に教科書の記述を省略させて頂いている部分が御座いますが、本書で引用されているのは、『新しい社会 歴史 <平成26年版>』(東京書籍)になるのですが、手元にちょうどそれよりも新しい『新編 新しい社会 歴史 <平成28年度採用>』が御座いますので、そちらを実際にご覧頂きたいと思います。

もっとも、新しいからと言っても、ほとんど中身は変化しておらず、非常に劣悪で質の悪い教科書であることに何ら変わりはないのですが、自動車メーカーであれば、リコールを繰り返し、品質管理に手抜きが見つかり行政処分を受けるレベルの教科書が、東京書籍の教科書になります。なぜか、日本の多くの歴史学者は、それを見て見ぬふりをしている(百田尚樹さんの『日本国紀』には何かとケチをつけるくせに(笑))のですが、モラルが問われますね💗

それでは、まず「略①」の部分に該当するページをご紹介させて頂き、著者がご指摘なされている部分を抜き出してみます。

と、このあと、「厳しい身分による差別」「貿易振興から鎖国へ」というネガティブな記述が続き、

と、このように「農業や諸産業の発達」というポジティブな内容が記述されています。そこで、著者がご指摘されているように、「人々は厳しい身分差別を受け、幕府は鎖国なんて閉鎖的な政策をやっているのに、なんで経済が発展するの?」という、当然の疑問が生じてくることになります。他にも、「江戸時代は自給自足の百姓が人口の85%を占めていたにもかかわらず、なぜ商工業が発達して海運業が繁盛していたのか?」とか、「新田が開発されれば食料は増産されることになるので国は豊かになるはず」というような疑問も、次から次へと生じることになります。

事実、我が国の国史を正確に記述するのであれば、江戸時代が始まって、わずか100年ほどの間に、空前の大好況を迎えていて、庶民(つまり百姓=農家だけではない)が非常に潤っていたからこそ、華やかな文化が大いに栄えた、という次の記述に矛盾なく繋がっていくことになります。「略②」の部分に該当するページが次のようになります。

このように、当時の一般庶民(人口の85%を占めていた「百姓」を含む)は、「経済が発展して祝日や祭りを楽しんだりする余裕ができた」からこそ、「元禄文化」が花開いたわけで、とても華やかな時代であったというのが正しい位国史になります。それをきちんと説明できていない東京書籍の教科書は、まさにリコールの上に厳しい行政処分を下すべき劣悪なニセモノの教科書と言えます。

で、我が国の国史を理解する上で、重要なポイントとなっているのが、「略③」の部分に該当するページになります。

「おいおい! これはいったいどうしたことだ! ついさっきまで元禄文化が栄華を極めていたのに、いきなり財政難かよ!!」と、著者がご指摘なされている非常に重要なポイントになります。

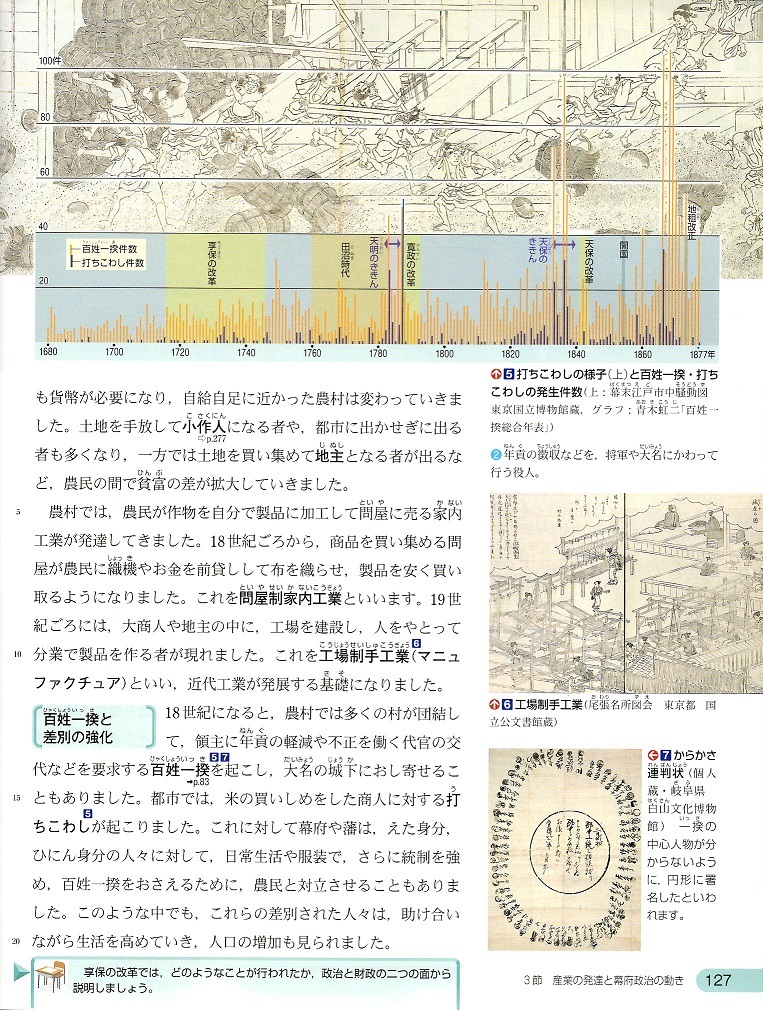

空前の大好況によって、人口の大多数を占める庶民が潤い、「元禄文化」が花開いたにもかかわらず、一体、どうして、江戸幕府(→今で言えば日本政府と財務省)は、財政難(→今で言えば「国の借金1000兆円」)に陥っていたのでしょうか?

社会科や日本史のお勉強で、必ず丸暗記させられる「●●の改革」というのがありますが、すべて悉(ことごと)く失敗に終わっています。その理由は、経済の成長に合わせて増やし続けなければならない「おカネ」の供給を、それに逆らって絞ってしまい、「デフレ」を招き寄せたことにあります。

今回の参院選の最大の焦点となっている「消費税増税」という愚策も同じことになります。

☆首相、党首討論で「消費増税後10年は上げず」 : 選挙・世論調査 : 読売新聞オンライン

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆小室直樹 消費税は民意を問うべし ―自主課税なき処にデモクラシーなし―

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 西南戦争と西郷札 (2019/07/18)

- マルクス主義とデフレーション (2019/07/17)

- 金本位制とデフレーション (2019/07/16)

- 江戸時代のデフレ・レジームに風穴を開けた「藩札」 (2019/07/15)

- 消費税率引き上げで、必ず低迷する日本経済 ~ 大規模な「意味のある」財政出動が必須です (2019/07/14)

- 事実に反する記述(=ウソ)が書かれたままの東京書籍・中学校歴史教科書 ~ 参勤交代の実例 (2019/07/13)

- 徳川三代にさえ劣後する、現在の日本政府の愚策=消費税増税www (2019/07/12)

- 江戸時代の「貧農史観」は、ただの空想です (2019/07/11)

- 歴史が示す「革新主義(Progressivism)」の大きな過ち ~ 戦争を引き起こした「増税ファシズム(増税全体主義)」 (2019/07/10)

- およそ500年前の世界の基軸通貨は「銀」でした (2019/07/09)

- 消費増税に大反対の“民意”を示しましょう!! ~ 戦前の「革新官僚」由来の「増税ファシズム(増税全体主義)」への宣戦布告 (2019/07/08)

- 金閣寺の「金」は、金日成の「金」!? ~ 金閣寺とダルマとチュチェ思想 (2019/07/05)

- 公式 : “革新”官僚=“確信”官僚 ~ いわゆるパヨクの特徴は「無謬(むびゅう)」なんです(笑) (2019/06/21)

- アメリカへと渡った極悪人の片山潜 ~ 在米日本人社会主義者団の中心人物 (2019/06/20)

- ボリシェビキとニューヨークと片山潜 (2019/06/19)