2019-06-30 (Sun)

本日のキーワード : 経済学

経済学(けいざいがく、英: economics)は、経済現象を研究する学問で、原語である「economics」という語彙は、新古典派経済学者アルフレッド・マーシャルの主著『経済学原理』(英: Principles of Economics, 1890年)によって誕生・普及したとされる。

アルフレッド・マーシャル

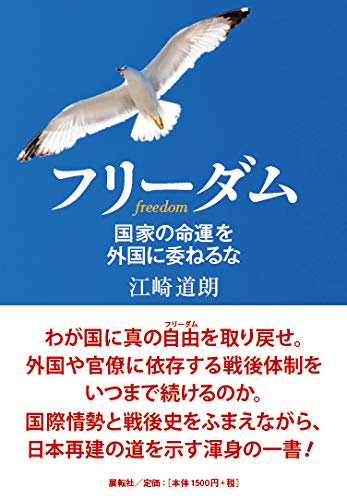

本日の書物 : 『なぜデフレを放置してはいけないか 人手不足経済で甦るアベノミクス』 岩田規久男 PHP研究所

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

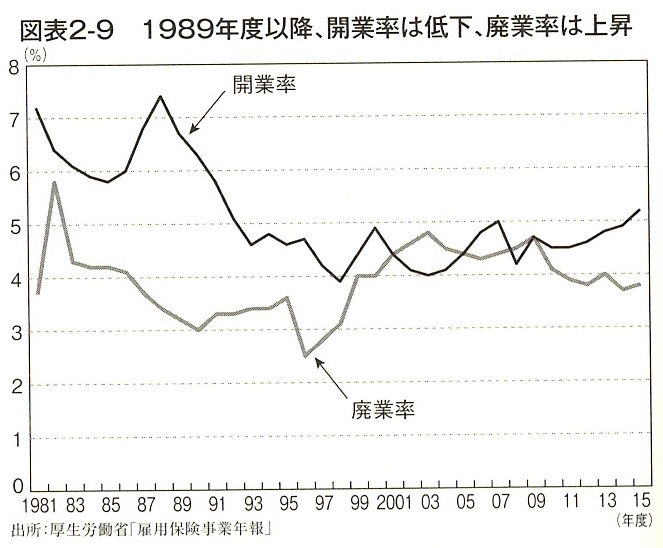

『 すでに述べたように、【デフレ】になると売上高が減少し、それにつれて企業収益も減少します。その結果、赤字が続けば、【廃業または倒産する】ことになります。

この【デフレ不況】の下での【企業の廃業・倒産の増加】は、生産性の低い企業を淘汰し、生産性の高い企業に労働者や資金を配分する絶好の機会であるから、【経済を効率化するうえで望ましいことだ、という主張】があります。その主張の代表格が、アメリカの経済学者【J・A・シュンペーター】(1883~1950)です。

ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター

シュンペーターは、イノベーションとそれによる独占的利潤をめぐって、【景気は循環すると考えました】。

たとえばあるとき、独創的な企業家が現れてイノベーションを起こしたとします。この企業家はイノベーションの対価として独占的な利潤を享受します。すると今度は、その【イノベーションを模倣する企業家が次々に現れ】、景気はしばらくよくなります。

しかし模倣者が多くなるにつれて、【競争の激化】により独占的な利潤は消失し、【企業倒産や失業者が増加する不況】が訪れます。【シュンペーター】は【この不況は必然的な現象】で、【経済が均衡する過程だ、と主張】しています。

彼は、不況という均衡を経て次のイノベーションが起き、同じような景気循環が起きると考えました。

【この考え方】からは、【不況を終わらせるためのマクロ経済政策は不要で、むしろ非効率な企業を温存するという意味で有害だという結論】が導かれます。

不況は、非効率な企業を清算する避けられない均衡過程である、という見方を取る【シュンペーターやその支持者たち】を【「精算主義者」】であると呼び、嫌う人も少なくありません。

それでは【実際に、経験的に見て、不況期にイノベーションは増えたのでしょうか】。…

【シュンペーターの景気循環論や経済発展論を信じる人たち】によると、【不況になっても】、しばらくすると【イノベーションが起きるため】、需要を拡大させる【経済政策の助けなしに景気は自動的に回復する】はずです。…

シュンペーターの「不況は普通の均衡状態だ」という考え方に対して、シュンペーターと同じ年に生まれた【J・M・ケインズ】(1883~1946年)は、【シュンペーターとは逆】に、【不況】は企業倒産の増加などにより【非自発的失業者の増加をもたらす】という意味で、【労働市場が不均衡な状況にある】状態であり、有効需要を拡大させる【経済政策によって回避できる】、と考えました。

ジョン・メイナード・ケインズ

私は、このケインズの考え方に同調します。』

古典派経済学と新古典派経済学。 マルクス経済学はどっち?

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、我が国が長期間に渡ってデフレから抜け出せない根本原因が、①日本銀行の金融政策の失敗、と、②財務省が主導する緊縮財政&増税、と、③世界の主流である経済・金融政策の理論とは異質の主張をする日本の経済学者、と、④民意を問うことなく勝手に増税を決めてしまう日本政府、にあるということが、非常に分かりやすく丁寧に解説されていて、今、このタイミングで消費税率引き上げを実施することが、「自滅の特攻攻撃」に等しい愚策であるということを、嫌というほど分からせてくださる良書になります。

さて、欧州大戦(第一次世界大戦)は1914年7月~1918年11月に行われた戦争ですが、

1914年時点で2つの陣営に分けられたヨーロッパ。緑は三国協商、茶色は三国同盟。

戦争の結果、当時、大国とされていた国が滅ぼされるのですが、それは敗戦陣営側だけではなく、戦勝陣営側にも存在していました。

それが、敗戦陣営の「ドイツ帝国」と「オーストリア=ハンガリー帝国」と、戦勝陣営の「ロシア帝国」になります。

「オーストリア=ハンガリー帝国」は、この時、帝国内の諸民族が次々と独立を宣言し、皇帝が国外へ逃亡し、ハプスブルク帝国が崩壊します(1918年)。

で、残りの「ロシア帝国」は“2度目の革命”である「十月革命」(1917年)で滅亡し内戦状態へと突入し、一方の「ドイツ帝国」も、自らが送り込んだレーニンら「ボリシェヴィキ」が、ロシア臨時政府を倒し、「ブレスト=リトフスク条約」(1918年3月)を結んだところまでは良かった(ロシアが第一次世界大戦から離脱、レーニンのボリシェビキが、ロシアの領土をドイツに割譲する)のですが、「十一月革命」(1918年)で滅ぼされ、帝政廃止、臨時政府樹立に至り、1918年11月にドイツが降伏します。

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆メキシコの共産党、アメリカの共産党、そして日本人

☆ドイツ帝国もロシア帝国も、“2度目の革命”で滅亡しました

19世紀のヨーロッパは、「自然科学」、いわゆる理系の学問が大きく発展した時代でしたが、その理系の学問である「自然科学」に対して、人間が作り出した文化や社会(芸術、文学、法律、規範、倫理 等々)を研究対象とする学問が「人文科学」・「社会科学」と呼ばれる、いわゆる文系の学問となります。

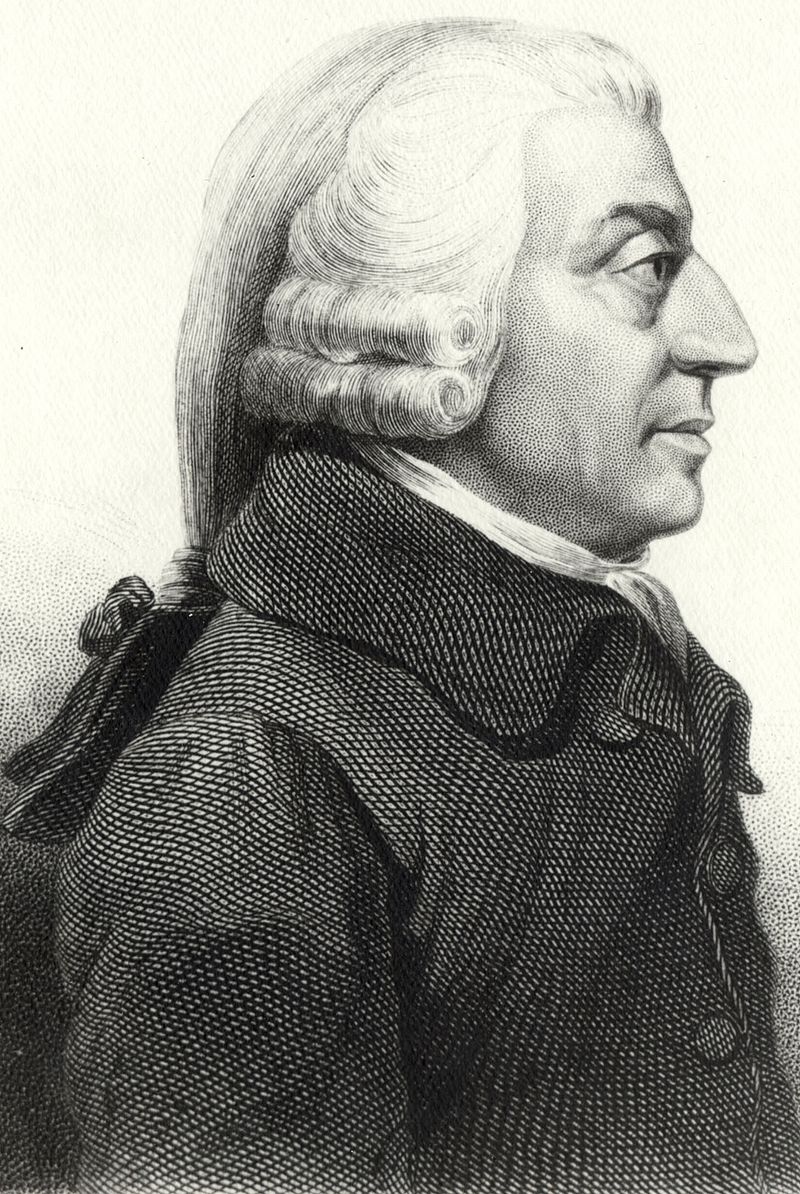

「経済学」は、もちろん、後者の文系の学問で、例えば、イギリスのアダム・スミス(1723年~1790年)は、哲学者であり、倫理学者であり、経済学者でもありました。つまり、文系の学者になります。そのアダム・スミスが唱えたのは、「国家経営学」で、「経済」を軽視してはならない、ということを主張していました。

アダム・スミス

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆マルクスよりも愛された社会主義者らのアイドル ~ 「国家社会主義者」のラッサール

そのアダム・スミスの理論を発展させたのが、「近代経済学の創始者」とされるユダヤ人のデヴィッド・リカード(1772年~1823年)で、アダム・スミスが確立した、人間の労働が価値を生み、労働が商品の価値を決める、という「労働価値説(LTV/labour theory of value)」を、さらに発展させます。それに飛びついたのが、当時の社会主義活動家らでした。このアダム・スムスやデヴィッド・リカードら、イギリスの経済学者を中心に発展した経済学を、「古典派経済学」・「イギリス古典派経済学」、あるいは「リカード学派」と呼びます。

デヴィッド・リカード

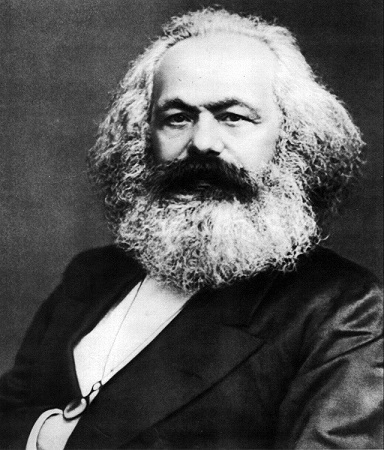

カール・マルクス(1818年~1883年)も、その「労働価値説(LTV/labour theory of value)」を受け継いでいるのですが、「循環論」に陥ってしまい、まともな学者らから大批判を浴びます。

カール・マルクス

「ドイツ帝国」と「オーストリア=ハンガリー帝国」でも、文系の学問としての経済学が研究されていたのですが、イギリス古典派経済学とは異なり、人間生活のあらゆる現象を、物理的な時間空間概念とは別にある歴史的な流れのうちにおいて、その生成と発展とを捉えなければならないとする「歴史主義」に立つ経済学として発展します。その先駆者がフリードリッヒ・リスト(1789年~1846年)です。

フリードリッヒ・リスト

この「歴史学派経済学」・「ドイツ歴史学派」がドイツにおける経済学の主流派であったのですが、やがて、異端とされる「オーストリア学派」・「ウィーン学派」が登場することになります。

カール・メンガー

オーストリアにおいては、カール・メンガー(1840年~1921年)が、

ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズ

イギリスにおいては、ウィリアム・スタンレー・ジェヴォンズ(1835年~1882年)が、

マリ・エスプリ・レオン・ワルラス

スイスにおいては、レオン・ワルラス(1834年~1910年)が、それぞれ独立に、経済学と「数学(微分学)」とを結びつけ、それまでの「財の価値が“労働”によって定まる」とする「労働価値説」を打破し、「財の価値は効用(消費者の満足度)によって決まる」という全く新しい概念(「限界効用(Marginal utility)」)を生み出します。

これが、「限界革命」と呼ばれるもので、「限界主義」を基盤とする「新古典派」が、それまでの古い考え方である、アダム・スミスやデビッド・リカード、そしてカール・マルクスの「古典派」理論に取って代わることになります。

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆「マルクスの理論」を知らない&理解できないのが「パヨク」

ここで、一つ補足しておきますと、「古典派」も、それに取って代わった「新古典派」も、「失業」の取り扱いにおいて、「長期における非自発的失業が存在しない状況を基本」として考えます。

「古典派」では、労働市場での賃金が伸縮的に調整されることで、労働の需要・供給が必ず一致するので、非自発的失業者はは存在しない、と考え、「新古典派」は、賃金や物価に対応して労働や財の需給が決まることを前提としているため、市場の調整機能が完全であれば、失業や売れ残りは生じない、と考えます。

本文中に登場したヨーゼフ・アロイス・シュンペーターは、レオン・ワルラス流の一般均衡理論を重視していて、「古典派」が均衡を最適配分として捉えるのに対し、シュンペーターは均衡を沈滞として捉え、市場経済は、「イノベーション」によって不断に変化するもので、そのイノベーションがなければ、市場経済は均衡状態に陥っていき、企業者利潤は消滅し、利子はゼロになる、だから、創造的破壊を起こし続けなければ、生き残ることはできない、という考え方になります。

本日のところでは、ケインズについては触れていませんが、「古典派」・「新古典派」と対比させると理解しやすいと思いますので、別の機会に書かせて頂きますが、何故か、私たちの日本だけにおいて用いられている言葉、「近代経済学」というものがありますが、その意味するところは、「限界革命」以降の経済学体系の中から、「マルクス経済学」を除いたものの総称で、「非マルクス経済学」という意味になるのですが、そもそも「マルクス経済学」は「限界革命以前の遺物(もっとハッキリ言ってしまえば“汚物”)的な古典派経済学」であって、「マルクス経済学」が過去のものとして衰退した現在は「近代経済学」などとは言わずに、「新古典派経済学」あるいは「正統派経済学」と表現します。

文系の経済学であった「記述」中心の「マルクス経済学」とは違って、現代の「経済学」は、数学的モデルを構築し、その分析に重点が置かれていて、統計学、計量経済学を用いたモデルの妥当性の検証が盛んに行われているのが現状です。

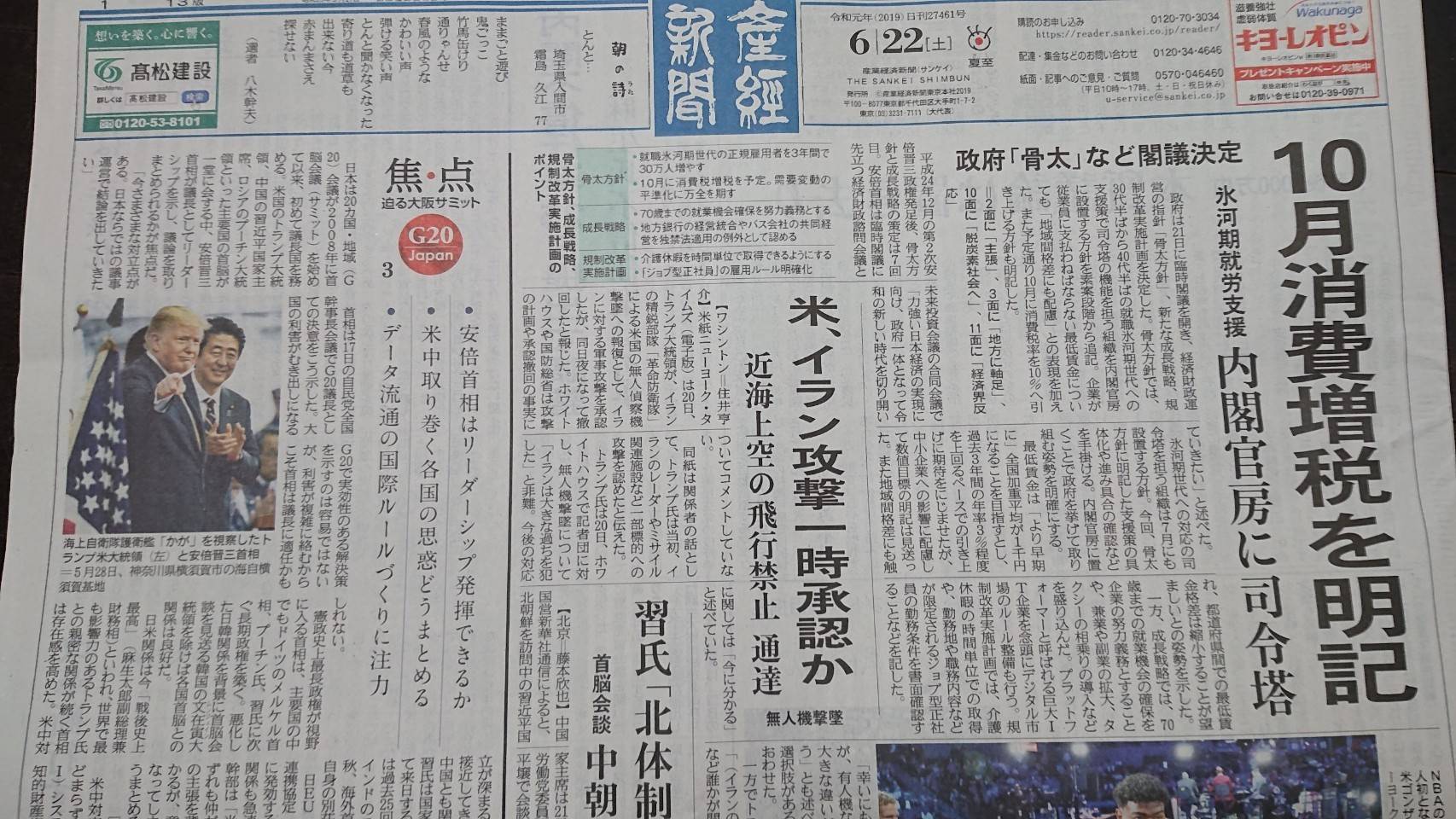

それでは、本日の最後に、「自滅の特攻攻撃」である消費税率引き上げを、一体誰が目論んでいたのかが理解できる動画を昨日に引き続き貼っておきますので、ぜひご覧下さいませ。

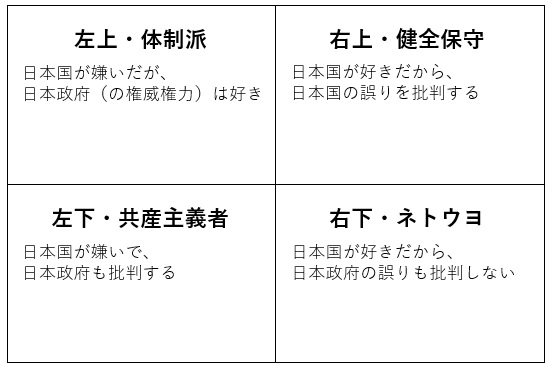

ヒント : 左上に財務省、左下に朝日新聞

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 減価するおカネ (2019/08/06)

- 中華人民共和国の「米ドル本位制」とスタグフレーションの必然性 (2019/08/05)

- 日本共産党の委員長の選び方 ~ こうして独裁者が生まれます(笑) (2019/08/02)

- 「日銀が経常損失を計上する状況は、大変な事態だ」と考えてしまう「アホ」 (2019/07/04)

- 財政再建には名目成長率引き上げが不可欠なのに、消費増税で名目成長率を引き下げるという愚かな行為 (2019/07/03)

- デフレ不況を抜け出す解決策 ~ それと真逆の愚策 「消費税増税」 (2019/07/02)

- 「消費税増税」というアベノミクス破壊作戦 ~ 参院選は与党が大敗するでしょう (2019/07/01)

- 「文系の経済学」と「理系の経済学」 マルクス経済学はどっち? (2019/06/30)

- 何が正しい経済理論なのか“サッパリ”分からない日本人 ~ 例 : 実物的景気循環論(RBC) (2019/06/29)

- マルクスよりも愛された社会主義者らのアイドル ~ 「国家社会主義者」のラッサール (2019/06/18)

- この5年間で、何ら「学習」出来なかった日本政府 ~ お子さまでもわかる「消費税率引き上げ」が絶対にダメな理由 (2019/06/17)

- 「サタニズム(悪魔崇拝)」の「マルクス教(=共産主義)」の布教活動 ~ 使徒・片山潜 (2019/06/14)

- 西洋的自然科学にみられる決定的矛盾 (2019/04/11)

- 教育とは、決して、「学問を教えること」ではありません (2019/04/10)

- 日本の今の学校教育は、単なる「迷信」です ~ 学問恐怖症の弊害 (2019/04/09)