2019-12-03 (Tue)

本日のキーワード : 利子

利子(りし、英: interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。

利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。

米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。

本日の書物 : 『消費税10%後の日本経済』 安達 誠司 すばる舎

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 本章では、【マクロ経済における最近の財政政策の考え方の変化】について言及したい。

実は、【世界のマクロ経済において、財政政策の考え方が変わった】のは【ここ数年の話】である。

【それまで】、特に先進国では、これまでに【累積した財政赤字(政府債務)をいかに削減させていくかという話が中心】であった。

財政出動も、景気循環上の景気後退局面で拡大させることは許容されたが、好景気の局面では逆に、財政支出を削減することで景気後退局面における財政赤字を相殺させることが要請されていた。

だが、リーマンショック後の「長期停滞」が続く局面で、【その考え方が変わり始めた】。

書店で【財政に関する書物】を手に取って見てみると、【その多くが】、財政制度の解説に続き、【ひたすら財政赤字の何が問題であり、いかに早く財政赤字を減らすべきかを訴えるものである】ことに気づく。【著名な日本の財政学者の著書のほぼすべて】が【「財政再建を急がないと日本は大変なことになる」というトーンで書かれている】ので、勤勉な人であればあるほど【財政再建論者になってしまう】(これは【大学でも同様】であろう)。

【新聞や雑誌も同様】である。ほとんどすべての【メディアは財政赤字を「悪」とみなし】、財政赤字をできるだけ【はやく削減しないと、将来とんでもない禍根を残すと主張】している。

☆安倍政権、財政再建やる気なし - 原真人|論座 - 朝日新聞社の言論サイト

しかし、これは日本に限ったことではない。1970年代から80年代にかけて財政赤字が急激に拡大し、しかも歯止めがかからなくなるのではないかという危機感が世界の経済学者の間で共有された。したがって【経済学】では、おのずから財政拡張というのはあくまでも一時的な景気浮揚策に過ぎず、景気後退局面を脱したらすぐに【財政赤字を削減しなければならないというのが「常識」であった】。』

マルクス主義者には理解できない近代資本主義の根本

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、現在の安倍政権によって強行された、「2度の消費増税」という愚策が、如何に私たち日本国民の生活に悪影響を与えたのか、そして、今後与えるのかということについて、最新の経済学界(→日本のガラパゴス経済学会とは違って、世界の、です)における「成果」と「事実」に基づいて書かれた良書で、金融業界(銀行・生保・損保・証券等々)という「ド文系サークル」にお勤めの方々にとっては、必須の書物になります。「せめて、これぐらいは、知っておいてね!」というような、非常に分かりやすい内容になりますので、〇〇銀行〇〇支店長だとか、〇〇保険〇〇営業所長だとか、〇〇証券〇〇支店次席などといった何ら価値のない肩書を、さも誇らしげにしている方々こそ、読むべきだと思います(笑) つまり、もっと「お勉強」しなさい、ということです💗

さて、繰り返し書かせて頂きますが、日本政府内に存在する、私たち日本国民の敵は、「財務省」と「内閣法制局」という2つの官僚組織で、RPGのラスボスみたいなものになります。そして、このゲームの主人公こそが、私たち日本国民一人ひとりになります。そして、このゲームにおいて、そんなラスボスを倒すために必要となってくる「能力」が、「経済の論理」と「法律の論理」になります。

そして、「経済の論理」に基づいて、「経済の理論」を構築してゆく学問が「経済学」になります。その「経済学」が対象としているのは「資本主義」だけです。ところが、何故か、この国には、未だにマルクス経済学なる珍説を教えている学者がいます。その名称を変えてでも、生き残ろうとしているのですが、無駄な努力でしょう(笑)

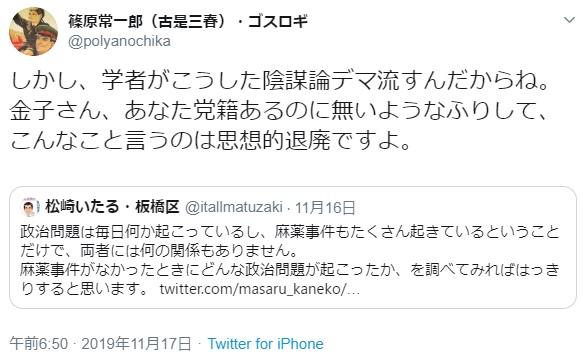

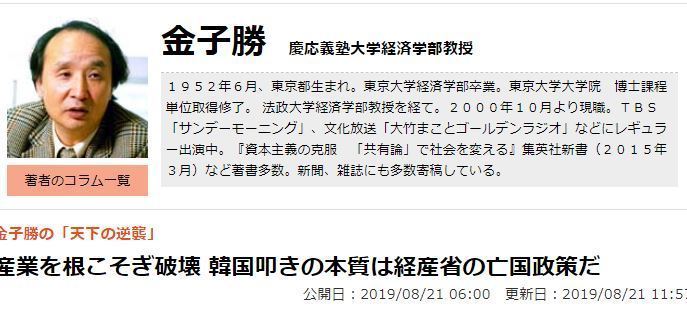

☆<ゲンダイ>金子勝『安倍政権とネトウヨが韓国叩きに夢中になっている』~ネットの反応「プラカードや横断幕を作ってまでアベ叩きに必死な方々の姿は見えないのかい?」「ネットでは文在寅大統領を絶賛応援中だが?ww」

それでは、その根本となる「経済の論理」のエッセンスが何なのかと申しますと、次のようになります。

『 近代資本主義の根本は「私的所有権」である。…

さてこの近代資本主義における私的所有権であるが、それは左のような特徴をもつ。

① 絶対性(absoluteness)

② 抽象性(abstractness)

この二つさえ理解すれば、近代資本主義のエッセンスはそれで全部である。しかも、これら二つは近代資本主義だけが持っている歴史的特徴である。その他の諸経済は持っていない。…』

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆“左翼”止めますか?それとも、人間やめますか?

ところが、そのことが理解できないアタマの悪いマルキストがいます。例えば、こんな風に(↓)💗

「 違うよ。(A) 資本主義経済の根本原理は利子であり、(B) 私的所有とは市場経済に於ける根本原理だよ。

その市場経済の対立概念が計画経済であり、計画経済は労働力以外の資源を国家が所有していたんだよ。」 ewkefc

ここで、順番に採点していきたいと思いますが、まず、

(A) 資本主義経済の根本原理は利子

という部分ですが、かつて、マルクス主義に基づく「社会主義経済」を実践していたソ連でも、「利子」は存在していました。その根本となる理念が、「貨幣と市場(Gold)では達成できないことを権力(Sword)をもって達成する」ことであったにもかかわらず、です(笑) ひょっとして、そんなことさえご存じないのでしょうか? あるいは、「イスラム経済」などをイメージされているのでしょうか(笑)

また、こんなことは一般常識の範疇なのですが、そもそも「利子」というものは、「資本主義経済」が出現する以前、さらには、「貨幣」が出現する以前から、すでに存在していたわけで、やはり、「資本主義」の何たるかをサッパリ理解できていないことになりますので、この回答は「0点」です。

模範解答は、

近代資本主義の根本は「私的所有権」である

です。

続いて、

(B) 私的所有とは市場経済に於ける根本原理

という部分ですが、言うまでもなく、「市場経済」の根本原理は、その名が示しているように、「市場(→それも自由な市場)」にあります。市場を通じて、需給と価格の調節を行う経済システムです。対立概念は「計画経済」で、資源の配分を市場の価格調整メカニズムに任せるのではなく、国家が計画的に配分する経済システムで、すべての生産手段が公有化されます。

「市場経済」である我が国では、道路や橋やダムなどは、「私的所有権」は認められません(※私有道路などはありますが、意味合いが異なりますw)し、「計画経済」であっても、それは「分配と所有の不平等が存在しない社会」を標榜するだけであって、平等に分配されたモノは、分配された方々の「私的所有物」となります。従って、またしても、この回答は「0点」です。

もっともっと、お勉強しないとダメですよ💗

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 「憲法9条守れ!」と「ヒトラー万歳!(Heil Hitler)」は同じこと ~ ナチス・ドイツ的国家への誘引 (2019/12/30)

- “憲法学通説”の「あれはあれ、これはこれ」と、“朝日新聞”元幹部の「あれはアベ(のせい)、これはオレ(のもの)」(笑) (2019/12/29)

- 憲法学通説の「戦争」 ≠ 国際法上の「戦争」 (2019/12/28)

- 「ウソ」を「本当」だと見せかける専門家 (2019/12/27)

- 国際社会や国際法を無視するのが、あの東京大学(あ)法学部なんです (2019/12/25)

- 多くの人々が勘違い&騙されるのが「通説」 ~ 「通説」と「定説」は違います (2019/12/05)

- 2019年は、「財政赤字」に対する経済学界の認識が大きく変貌する年かも! (2019/12/04)

- (問) 近代資本主義の根本は、「私的所有権」と「利子」のどちらでしょうか? ~ とあるマルキストの勘違いw (2019/12/03)

- 日本国民にはすっかり見透かされてしまっている財務省の目論見 (2019/12/02)

- ( 6 ÷ 2 ) × 3 = ? 答えはいくつでしょうか? (2019/12/01)

- ラスボスは、「財務省」と「内閣法制局」 (2019/11/30)

- お勉強を“しても”成績があがらない子供、お勉強を“しない”から成績があがらない子供、そして、“どうしようもない”子供w (2019/11/29)

- 自由民主党とは、一体何なのでしょう? ~ 自民党の国会議員が懸命にやっていることw (2019/11/28)

- マスコミの「嘘」と、“モンスターという嘘”との決定的な違い (2019/11/27)

- 嘘をつくのは、良いこと?悪いこと? (2019/11/26)