2019-08-27 (Tue)

本日のキーワード : 流動性の罠、子守協同組合

流動性の罠(りゅうどうせいのわな、英: liquidity trap)とは、金融緩和により利子率が一定水準以下に低下した場合、投機的動機に基づく貨幣需要が無限大となり、『通常の金融政策』が効力を失うこと。

本日の書物 : 『増税亡者を名指しで糺す!』 田中秀臣 悟空出版

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 【日本】の20年にも及ぶ【長期停滞】は【なぜ生じたのだろうか】。そして【長期停滞から脱出するためにはどうしたらいいだろうか】。

この難問を【きわめて単純な比喩】で説明したのが、ノーベル経済学賞受賞者の【ポール・クルーグマン】氏の【「子守協同組合」モデル】だ。

ポール・クルーグマン

クルーグマン氏の話は、子どものいる夫婦が何百人か集まって、自分たちの用事(夫婦のデートや買い物や緊急の用などなど)があるときに一晩子どもを他の家族が面倒を見る「協同組合」を立ち上げたというものだ。これは現実のエピソードをもとにしている。

この子守協同組合のユニークな点は【クーポン】を組合員に配り、子守りをしてもらう人が子守りをする人にクーポンを手渡すというシステムを開発したことにある。このクーポンのおかげで、外出することが多いときにクーポンを多く使い、他方で外出することが少ない時期には少しクーポンを多く貯めるために子守りをすることが可能になった。

ところが、【このクーポンシステムはうまくいかなくなってしまう】。

組合員の多くが【よりクーポンを増やしたいと思う】ようになり、【クーポンを使う人たちをはるかに上回ってしまった】のである。そして【子守協同組合の活動は「停滞」】してしまった。

この状況は、簡単に経済の話題に読み替えることができる。クーポンをより多く持ちたいと願った人は、実は【老後が不安】でより多く貯蓄している人や、経済の先行きが不透明なので【消費を手控え】ている人とまったく同じだ。彼らも将来の必要に備えて現在の消費を控え、せっせと【現金を手元に貯め込んでいる】と言える。その反対にクーポンをより多く使いたい人は、【子どもの教育に投資】している人とも考えられる。同じように、経済全体を考えてみると、それは【投資をする人】よりも【貯蓄をする人】が【はるかに上回ってしまう】ために、【経済が停滞している】と言い換えることができるだろう。

では、【子守協同組合が停滞から抜け出す方法】はあるだろうか。

答えは簡単だ。【クーポンの配布量を増やせばよい】。

組合員カップルは手持ちのクーポンの数が増えたのでこれで貯め込もうとする動機が緩和して、以前よりも外出してクーポンを利用するようになる。子守協同組合は「停滞」から抜け出ることに成功した。これは現実の経済では【貨幣の流通量を増やして、人々が貯蓄を減少させ投資を増加させることと同じ】である。

クルーグマン氏はさらにこの「停滞」シナリオにひねりを加えて、【日本のゼロ金利を伴うような「長期停滞」の話】もつくった。

今度はこうだ。手持ちのクーポン以上に将来外出したいと思うようなときに、【子守協同組合】のほうで【クーポンを一定の利子(クーポン単位で計る)をつけて貸すというシステム】が採用されていると考えたのだ。』

ポール・クルーグマンの「子守協同組合」モデルで考えましょう!

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、日本の経済学者の中で、少数派とされる「まともな経済学者」である著者による書物で、このタイミングで「消費増税」を選択するという正気の沙汰とは思えない行為が、「愚策中の愚策である」ということが非常によく理解できる良書で、何故かそのことが理解できない「お馬鹿」な連中が存在している理由を明らかにして下さるお薦めの書物になります。

さて、本文中に登場していたポール・クルーグマン(1953年~)について、先日のところで少し触れさせて頂きましたが、19世紀初頭のデヴィッド・リカード(1772年~1823年)による「比較優位論」に基づいた旧来の貿易理論(International trade theory)は、1960年代まで経済学の世界では主流な見方であったわけですが、1970年代にそれを刷新し、いわゆる「新貿易理論(New trade theory)」を登場させた人物です。

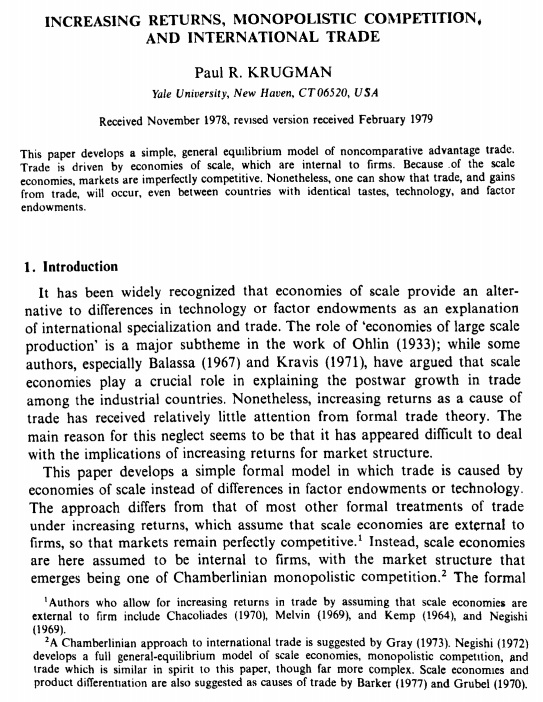

☆『Increasing Returns, Monopolistic Competition, and International Trade.』Paul R.KRUGMAN 1979

詳しくはこちらをご参照💗

↓

☆日本の“御用”経済学者がノーベル経済学賞を一度も受賞できない理由

ちなみに、今世紀に入ってからは、「新新貿易理論(New new trade theory)」というものも登場するようになり、活発な研究がなされています。

旧来の貿易理論(International trade theory)を刷新し、経済学の発展に寄与した功績からノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンですが、その活躍は、他にもあります。政府や中央銀行が貨幣の流通量を増やして物価を上げる政策によって、意図的に発生させるインフレ、いわゆる「調整インフレ」、「マネタリー・インフレーション(Monetary Inflation)」に関する功績です。

その代表的なものこそが、本文中に書かれていた「子守協同組合」モデルのお話です。

☆Baby-Sitting the Economy

論文自体は、上記のリンク先から誰にでも読むことができますので、ご確認頂きたいのですが、「さわり」の部分を確認しておきたいと思います。ちなみに、「さわり」は「話などの最初の部分のこと」ではありませんのでご注意くださいませ。

『 Twenty years ago I read a story that changed my life. I think about that story often; it helps me to stay calm in the face of crisis, to remain hopeful in times of depression, and to resist the pull of fatalism and pessimism. At this gloomy moment, when Asia’s woes seem to threaten the world economy as a whole, the lessons of that inspirational tale are more important than ever.

The story is told in an article titled “Monetary Theory and the Great Capitol Hill Baby-Sitting Co-op Crisis.” Joan and Richard Sweeney published it in the Journal of Money, Credit, and Banking in 1978. I’ve used their story in two of my books, Peddling Prosperity and The Accidental Theorist, but it bears retelling, this time with an Asian twist.』

「悲惨なアジアの状況が世界経済を脅かそうとしている」と書かれているように、1997年7月に始まった「アジア通貨危機」を受けて、この論文が書かれていることが分かります。

この当時、我が国でなされていた金融・経済政策は、「緊縮財政」と「消費税増税」(1997年4月)という、現在の財務省の“お馬鹿官僚”の考え方そのものの展開でした。

で、「子守協同組合」モデルを、それまでに「Peddling Prosperity」と「The Accidental Theorist」という2冊の書籍で用いていて、今回はアジア風にアレンジしてみた、と書かれています。その2冊の本の邦訳が、以下の書物になります

『 But if it’s all so easy, how can a large part of the world be in the mess it’s in? How, for example, can Japan be stuck in a seemingly intractable slump—one that it does not seem able to get out of simply by printing coupons? Well, if we extend the co-op’s story a little bit, it is not hard to generate something that looks a lot like Japan’s problems—and to see the outline of a solution.』

「日本はどうやら手におえないスランプに陥る可能性があります」と書かれていますが、これは、もちろん、「緊縮財政」と「消費税増税」(1997年4月)という“愚策”を強行した結果によるものでした。

そして、このあと、本文中にも書かれていましたように、子守協同組合によるクーポンの貸付システムのお話になります。

『 First, we have to imagine a co-op the members of which realized there was an unnecessary inconvenience in their system. There would be occasions when a couple found itself needing to go out several times in a row, which would cause it to run out of coupons—and therefore be unable to get its babies sat—even though it was entirely willing to do lots of compensatory baby-sitting at a later date. To resolve this problem, the co-op allowed members to borrow extra coupons from the management in times of need—repaying with the coupons received from subsequent baby-sitting. To prevent members from abusing this privilege, however, the management would probably need to impose some penalty—requiring borrowers to repay more coupons than they borrowed.』

この貸付システムによって、「子守協同組合」は中央銀行のような役割を果たすことが可能となります。

『 In other words, this more sophisticated co-op would have a central bank that could stimulate a depressed economy by reducing the interest rate and cool off an overheated one by raising it.』

そして、話題の中心は、我が国、日本についてのものとなります。

『 But what about Japan—where the economy slumps despite interest rates having fallen almost to zero? Has the baby-sitting metaphor finally found a situation it cannot handle?』

「金利がほぼゼロまで下がったにもかかわらず、どうして経済が低迷しているのでしょう?」と。

『 Well, imagine there is a seasonality in the demand and supply for baby-sitting. During the winter, when it’s cold and dark, couples don’t want to go out much but are quite willing to stay home and look after other people’s children—thereby accumulating points they can use on balmy summer evenings. If this seasonality isn’t too pronounced, the co-op could still keep the supply and demand for baby-sitting in balance by charging low interest rates in the winter months, higher rates in the summer. But suppose that the seasonality is very strong indeed. Then in the winter, even at a zero interest rate, there will be more couples seeking opportunities to baby-sit than there are couples going out, which will mean that baby-sitting opportunities will be hard to find, which means that couples seeking to build up reserves for summer fun will be even less willing to use those points in the winter, meaning even fewer opportunities to baby-sit … and the co-op will slide into a recession even at a zero interest rate.』

そこで、例えとして、子守の需給に季節性があると想像してみようと言います。寒くて暗い冬には外出を控えるであろう、その代わりに他人の子どもの子守をしたがるであろう。そして、さわやかな夏の夜の外出に備えてクーポンを貯めようとするであろう。このように、誰もが出かけたくなるような夏場には、高い利子を要求して需給の調節をすることができるが、誰もがあまり出かけたくないような冬場には、金利がゼロであったとしても、子守をする機会を探し求める人々が多くなるであろう。このように述べています。

『 And this is the winter of Japan’s discontent. Perhaps because of its aging population, perhaps also because of a general nervousness about the future, the Japanese public does not appear willing to spend enough to use the economy’s capacity, even at a zero interest rate. Japan, say the economists, has fallen into the dread “liquidity trap.” Well, what you have just read is an infantile explanation of what a liquidity trap is and how it can happen. And once you understand that this is what has gone wrong, the answer to Japan’s problems is, of course, quite obvious.』

で、ポール・クルーグマンは、何故、日本国民はゼロ金利であってもお金を貯め込もうとするのか、その答えが高齢化にあるのではないか、と述べ、日本はとても恐ろしい「流動性の罠(liquidity trap)」に陥ってしまっている、と説きます。

そして、「日本の問題に対する答えは非常に明白である」としています。

さて、それでは、どのようにすれば良いのでしょうか?

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 「財政破綻本」や「国債暴落本」などのトンデモ本と“トンデモ大臣” (2019/09/27)

- 悪夢の民主党政権がやった“べらぼう”な政策こそが、消費税増税の決定です (2019/09/26)

- 「無能」の代名詞と「おバカ」の代名詞 (2019/09/25)

- 消費税増税の実施はあくまでもその時点での経済状況の判断に依存するもの、なはずなのですが。。。 (2019/09/24)

- 財務省と日銀は、巨乳(インフレ)よりも“貧乳”(デフレ)がお好き? (2019/09/23)

- ケーキを食べ過ぎて太るのならば、ケーキを販売禁止にすれば痩せるの? (2019/09/22)

- 日本銀行職員として出世するために必要な「学位」は? (2019/08/28)

- 20年以上前の失敗から何一つ学べない財務省・日銀 ~ 「緊縮財政」と「消費税増税」 (2019/08/27)

- マスコミ関係者にとってのお勉強方法 ~ 「耳学問」 (2019/08/26)

- 「プライマリーバランスの黒字化」を政策目標とする“愚行” ~ 「アメリカ進歩センター(Center for American Progress/CAP)」と財務省 (2019/08/25)

- 消費増税は、再び経済を後戻りさせる最悪の愚策です (2019/08/24)

- 減価するおカネ (2019/08/06)

- 中華人民共和国の「米ドル本位制」とスタグフレーションの必然性 (2019/08/05)

- 日本共産党の委員長の選び方 ~ こうして独裁者が生まれます(笑) (2019/08/02)

- 「日銀が経常損失を計上する状況は、大変な事態だ」と考えてしまう「アホ」 (2019/07/04)