2016-11-22 (Tue)

聖徳太子(しょうとくたいし、敏達天皇3年1月1日(574年2月7日) - 推古天皇30年2月22日(622年4月8日))は、飛鳥時代の皇族、政治家。厩戸王または厩戸皇子の後世の呼称。用明天皇の第二皇子、母は欽明天皇の皇女・穴穂部間人皇女。

推古天皇のもと、蘇我馬子と協調して政治を行い、国際的緊張のなかで遣隋使を派遣するなど大陸の進んだ文化や制度をとりいれて、冠位十二階や十七条憲法を定めるなど天皇を中心とした中央集権国家体制の確立を図った他、仏教を取り入れ神道とともに厚く信仰し興隆につとめた。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 「歴史とは何か」という問いは簡単なようでいて、実はたいへん難しい問題をはらんでいます。

私の先生で主人でもある岡田英弘の著書に『歴史とはなにか』という題名の本があります。2001年に刊行された文春新書版は、2016年には19刷りになり7万部を超えるロングセラーになっています。…

岡田英弘著作集は2016年に第8巻が刊行されて完結しました。すべての巻とも文章は平易でたいへんおもしろいのですけれども、分厚くてしっかりした本なので、全部読み通すのはたいへんだ、ちょっと難しいという声もあります。

そこで私は、著作集にはどういうことが書いてあるのか、岡田史学が提唱した歴史とは何かということを、わかりやすく解説する本をつくろうと思い立ちました。…

最初にまず【「歴史とは何か」という大きな命題】を取り上げなければなりません。

なぜあえてこう問う必要があるのかと言えば、人間がいて時間が経てばそれがそのまま歴史になるというほど歴史は簡単なものではないからです。

いま世界で国連に加盟している国は197ヵ国ありますが、【それらの国のすべてが歴史を持っているわけではありません】。

ふつうは【国があれば歴史があると思いがち】ですが、【実は必ずしもそうではない】。【世界には歴史のない国が多い】のです。

歴史はある一定の条件がなければ書かれるものではないということを、まず最初にしっかりと理解していただきたいのです。…

歴史というのは昔にあったことです。でも、昔にあったことというのは数限りなくあります。人が100万人いたら、100万の違うことが起こっていると言ってもいいくらいです。その中から歴史を書いたり、歴史にふさわしいと思うものを取り出したりするというのは、どういうことでしょうか。…

本来の歴史というのは、ある物事について、なぜそういうことが起こったのか、その前にどういうことがあったからそういう出来事が起こったのだ、という因果関係を明らかにしたいという動機によって書かれるものです。

「歴史とは、人間の住む世界を、時間と空間の両方の軸に沿って、それも一個人が直接体験できる範囲を越えた尺度で、把握し、解釈し、理解し、説明し、叙述する営みのことである」 (岡田英弘『世界史の誕生』ちくま文庫、同『歴史とはなにか』文春新書)

歴史の対象となる世界の中の、あちらこちらで同時に起こっている出来事を、一人が自分で経験することはできません。自分が生まれる前に起こったことを経験するのは、なおさら不可能です。そのような出来事を知るためには、どうしても自分以外の他人の経験に頼らなければならない。そういうわけで、他人の話を聞いたり、他人の書いたものを読んだりすることが、世界を把握し、解釈し、理解する営みの第一歩になるのです。

つまり【歴史は過去そのものではなく、過去の解釈】だということです。【昔あったことを説明するために流れをはっきりさせることが歴史叙述】なのです。

岡田英弘はまたこうも言っています。歴史は、【時間と空間の両方にまたがって人間の世界を説明するもの】であり、はじめから【自然界に存在するものではなく、文化の一つ】である。【人間の集団によって文化は違う】から、【それぞれが「歴史」と思う内容が違ったり、歴史そのものに価値をおかない文化もある】。

つまり歴史とは人間の住む世界を説明するものだから、「一個人の歴史」というのは比喩的な表現であって、歴史は一人の一生ではない。たくさんの人たちの人生がからまりあう、時の流れを描写するものなのです。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させて頂きますこの書物は、「歴史学者」の立場から書かれた内容になります。著者も述べられている、「世界には歴史のない国が多い」、という解釈も、「歴史学者」としての立場からくるものです。

「歴史はある一定の条件がなければ書かれるものではない」とも述べられていますが、その一定の条件というのが、①直進する時間の観念、②時間を管理する技術、③文字で記録をつくる技術、④物事の因果関係の思想、以上の四つ条件が必要になるとも述べられています。

ですから、「歴史学者」の立場としては、文字での記録がないと、それは「歴史」とは言えないっていう解釈になってしまうんです♥

本書は、とても良書でお勧めなんですが、「歴史学者」の立場から書かれたものには、多少問題点が存在するということも、同時に理解してお読みください。

「 「人々がこの文字というものを学ぶと、記憶の練磨がなおざりにされるため、その人たちの魂の中には、忘れっぽい性質が植えつけられることだろう…。それはほかでもない、彼らは、書いたものを信頼して、ものを思い出すのに、自分以外のものに彫りつけられたしるしによって外から思い出すようになり、自分で自分の力によって内から思い出すことをしないからである」

これはギリシャの哲学者プラトンの著作『パイドロス』の中でソクラテスが述べていることです。

ソクラテスの最期を描いた『ソクラテスの死』(ジャック=ルイ・ダヴィッド画、1787年)

近代の歴史学の歪みはここにはじまるといえるでしょう。まず、起こった出来事を文字で記録する。分析する。解釈する。それが歴史だということになりました。この考え方こそ、肝心要のものを忘れてしまっているのです。

文字による知恵は外見にすぎないということです。人間の真ん中にある知恵は、魂の知恵なのです。あるいは、忘れているというより、文字に溺れてしまって、魂の知恵があることを知らないのかもしれません。

日本の近代歴史学の代表格である津田左右吉をはじめ歴史学者のほとんどがそうでした。だから、『古事記』や『日本書紀』は天皇の権威を高めるために、権力者の正統性を知らしめるために書かれ、神話もそのためにつくられたというのです。一方、『魏志倭人伝』を文字で書かれているというだけで事実と信じ、卑弥呼はどこにいたか、などと無意味な詮索に熱中することになるのです。文字というものによって、でたらめでいい加減なことが書かれることは重々承知しているはずなのに…。

『古事記』は稗田阿礼(ひえだのあれ)が語ることを太安万侶(おおのやすまろ)が書き留めたものです。つまり『古事記』にある神話は、すべて稗田阿礼が魂に記憶していたことなのです。文字に溺れている者は、まずこのことを疑います。一人の人間があれほどの分量のことを隅々まで正確に記憶しているはずがないと。

しかしそれは、まだ文字がなかった時代のことを想像してみようとはしない人間の考えです。稗田阿礼だけではありません。そのはるか昔から、ほとんどすべての人は魂で記憶したことを口づてに伝えてきたのです。魂で記憶したことを口づてに伝える。それが唯一の方法だったのです。稗田阿礼は文字のない時代に、魂で記憶し、記憶したものをいささかも分析したり解釈したりせずに次代に伝える最後の一人だったのかもしれません。だから、『古事記』で語られている神話の言葉は美しいのです。芸術的なのです。

世界には数多くの神話があります。ギリシャ神話、エジプト神話、旧約聖書で語られるユダヤ神話、すべてが文字のない世界で口承されてきたものです。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆津田左右吉 占領軍に大変重宝された「歴史学者」

誤解のないように申し上げますが、本書の著者は、「歴史学者」の立場から、文字記録を重視して歴史について述べられていますが、その「文字で記録された歴史」には、それを書いた者による、それが書かれた意図があったはずで、そこを理解していきましょうっていう考え方です。

分かりやすく言いますと、「嘘」ばかり書かれている「文字記録の朝日新聞」を、書かれていることを、そのまま鵜呑みにして読むのではなく、それが書かれた意図を見抜いたうえで、読みましょうっていうような感じです♥

ですので、「文字で記録された歴史」に関しての解釈は非常に分かりやすく書かれていて、しかも興味深い内容となっています。

しかし、本書の著者とは違い、文字で書かれていることを鵜呑みにしたり、文字で書かれていないからといって疑ったり、はたまた、文字で書かれてはいるけれども歪んだ解釈をしてみたり、といった「歴史学者」が未だに数多くいるのも事実です♥

「 巨大墳墓文化は天皇を中心とした皇祖霊信仰(こうそれいしんこう)の表れです。一般の墳墓も死んだ祖先への御霊信仰(みたましんこう)にもとづいています。氏族という共同体の宗教として、神道という日本の宗教がつくられていました。これは縄文時代から古墳文化時代までを通じてずっと形成されてきたのです。

そこに…インド由来の宗教である仏教が入ってきました。『日本書紀』にはこんな話が出ています。

欽明天皇は仏像がキラキラ輝いているのに驚いて、

「これを敬っていいのだろうか」

と臣下に聞いています。神道の信仰の対象は御霊や自然です。仏像のような具体的な人間の像ではありません。仏教に接したときの驚きが伝わってくる話です。

それだけにいろいろな意見があって、仏教を受け入れるかどうかで臣下が二つに割れました。仏教を受け入れるのが蘇我氏で、拒否するのが物部氏です。この二派に分かれて争い、蘇我氏が勝って政治の主導権を握りました。女帝である推古天皇が即位し、甥の聖徳太子が摂政となり、天皇を中心に蘇我氏と協力して仏教を受け入れる政治を行いました。

この聖徳太子を、実在しなかったのではないかと疑う学者がいます。聖徳太子の存在は『日本書紀』にしっかりと書かれています。ですが、現在残されている遺物を調べると、その記述は疑わしいというのです。

法隆寺は聖徳太子が建てました。そうはっきりと記されています。天智天皇九(670)年に焼けたという記録もあります。しかしいま、私たちは法隆寺を目の前に見ることができます。すると、いまある法隆寺は白鳳時代に再建されたという説が出され、これが固まって定説になりました。教科書にもそう書かれています。いまある法隆寺が再建されたものなら、焼ける前にあったという法隆寺も、聖徳太子が建立したものかどうかわからない、『日本書紀』の記述は疑わしいということになって、聖徳太子という人物もいたかどうかもわからないとなっていったわけです。

しかし最近、精密な調査が行われました。年輪年代法というのがあります。樹木の年輪から年代を測定する方法で、現在ではもっとも正確な測定方法です。法隆寺五重塔の中心に立てられている柱、心柱をこの年輪年代法で鑑定しました。すると、推古天皇二(594)年、飛鳥時代に伐採されたものであることがわかったのです。

では、一度法隆寺が焼けたという記録はどうなるのでしょう。これも間違いではありませんでした。焼けた土が出てきたのです。もっともこれは法隆寺とは別の、そばに建っていた若草伽藍(わかくさがらん)という建物だったのです。焼けたのはそれだったのです。

いま私たちが見ることができる法隆寺は、再建されたものではなく、聖徳太子が建てた法隆寺であることは、もはやまぎれもありません。もちろん、聖徳太子の存在も疑いようがありません。

それに、法隆寺の建て方は明らかに飛鳥時代のもので、次の白鳳時代の建て方とは違っています。…

しかし、法隆寺再建説に固まっている学者はなかなか信じようとしません。法隆寺は再建するときにわざと飛鳥様式にしたのだなどと、無理なことをいっています。

歴史は素直に見なくてはなりません。法隆寺は聖徳太子が生きていた時代の建物です。仏教を具体的に受け入れた中心人物が聖徳太子なのです。…」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆法隆寺再建説という捏造 ~ 教育出版の事例

・・・と御覧のように、「歴史学者」の思考回路では、どうしても奇妙な議論に陥りがちになっていしまいます。

法隆寺再建説の捏造を暴いたのは、「科学」でした。

以前にも書かせて頂いておりますが、いま学問の世界では、なかなか成果のあがらない「人文科学」「社会科学」のような学問が、どんどん「理系学問」に駆逐されています♥

マルクス主義に染まった偏向した見方しかできない学者や、「文字」に囚われ過ぎる偏狭な学者は、これからどんどん仕事をなくしていくでしょう♥ 役に立たないんですから、当然ですね♥

「 この本では、“知のパラダイム転換”への入口として、大小さまざまな驚きを集めてみた。

ここで紹介した複雑系、進化論、ゲーム理論、脳科学、功利主義の考え方は、ときどき話題になったりするけれど、世間的にはあまり評判がいいとはいえない。それは素朴な感情を逆なでするからだろうけど、ちゃんと考えれば当たり前のことばかりである。

文部科学省が国立大学に人文社会科学系の学部・大学院の統廃合を迫ったことで、“教養”をめぐる議論が巻き起こった。…

これに対して人文系の学者は、(当然のことながら)「人間力を鍛えるためには教養が必要だ」と反論している。たしかにこの“複雑で残酷な世界”を生きていくためには知力だけではなく人間力も大事だろうが、彼らは根本的なところで間違っている(あるいは、知っているのに黙っている)。それは、人文系の大学で教えている学問(哲学や心理学、社会学、法律学、経済学のことだ)のほとんどがもはや時代遅れになっていることだ。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆もはや、時代遅れの学問なんです ~ 哲学、心理学、社会学、法律学、経済学

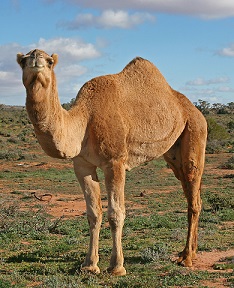

たとえば、誰でも知っている「ラクダ」。

「文字」として、この「ラクダ」のことが、イスラム世界などで記録されていたとして、本当に「ラクダ」のことが理解できるのでしょうか?

「ラクダ」の瘤(こぶ)や特徴のある足について、本当に理解できるんでしょうか?

そもそも、「ラクダ」は砂漠の生き物だったのでしょうか?

答えは、全然違っているんです♥

こちらをご覧ください。

↓

文献資料だけを頼りにしていては、本質を見誤ってしまう格好の例ですね♥

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 実はトンデモなく残酷な「死刑廃止論」という考え方 (2016/12/29)

- 安倍総理がトランプと会談したことの価値 ~ 安倍総理、GJ♥ (2016/11/30)

- ユダヤ人のイエスから連なるもの (2016/11/29)

- ユダヤ人の単純思考の素 ~ バビロン捕囚 (2016/11/28)

- ペリシテ人の地を侵略した「ユダヤ人」 (2016/11/27)

- 古代ペルシアからハリウッドに伝えられたもの (2016/11/26)

- その「正義」って、ホントウに正しいの? ~ 『正義のアレゴリー』 (2016/11/23)

- 日本の偉大なプリンス ~ 聖徳太子 (2016/11/22)

- ウェディングドレスのベールと、スターリンのベール (2016/08/03)

- すべてヨシフが悪いんです (2016/08/02)

- スターリンがやったことを「オセロ」で考えてみる! ~ すでに一般常識の「ヴェノナ文書」 (2016/08/01)

- 日本共産党も否定できない事実 ~ 「コミンテルン陰謀史観」 (2016/07/31)

- 本当にあるんです。。。「秘密情報部」 ~ 歴史を「修正」されると困る人々 (2016/07/30)

- 民進党と日本共産党、そして「マキャヴェリズム」 ~ 目的のためには手段を選ばない (2016/07/29)

- 映画 『ソーセージ・パーティ(SAUSAGE PARTY)』 と ユーロビジョン 『コンチータ・ヴルスト(Conchita Wurst)』 (2016/07/28)