2018-08-02 (Thu)

『衣通姫図』 歌川芳輝

衣通姫伝説(そとおりひめでんせつ)は、『古事記』『日本書紀』にある記紀伝説のひとつ。ヤマトタケル伝説を『古事記』中の一大英雄譚とするなら、衣通姫伝説は『古事記』中の一大恋愛叙事詩であると言える。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 日本列島に住み着いた人々がいつ頃から【温泉を利用】していたのか、前史を正確につかむことは考古学上の確実な物証が得られないかぎり難しい。とはいえ、【長いスパンを持つ縄文時代から人々は温泉の恵みにあずかっていたのではないか】、と推測することは可能だろう。…

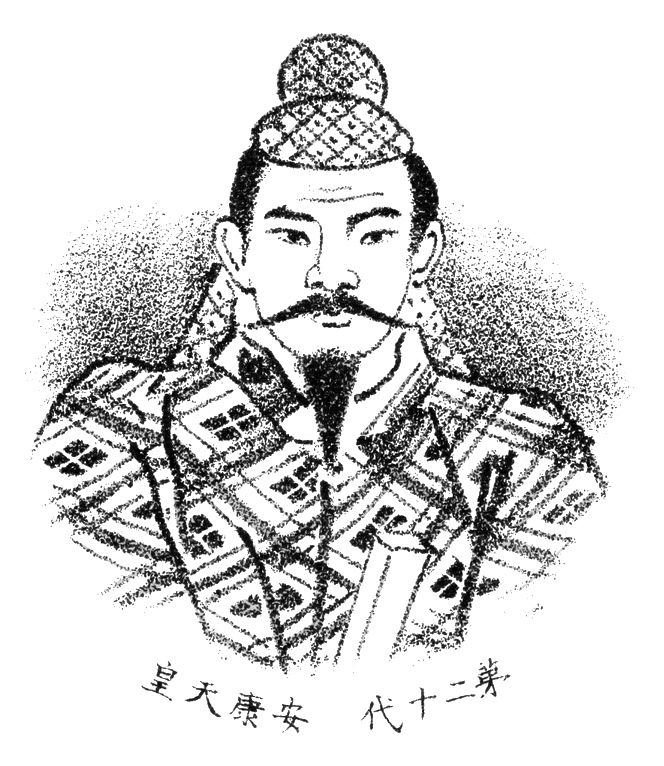

【『古事記』】允恭(いんぎょう)天皇条に、皇太子の【木梨之軽太子(きなしのかるのひつぎのみこ)】と同母妹の【軽大郎女(かるのおおいらつめ)】[衣通郎女(そとおしのいらつめ)とも]との禁断の兄妹相愛の話が出る。

允恭天皇

【『日本書紀』】(巻十三)は、軽太子はだれしも見惚(みと)れる「容姿佳麗」で、軽大郎女も「艶妙(えんびょう)也」と、美しい兄妹だったと記す。

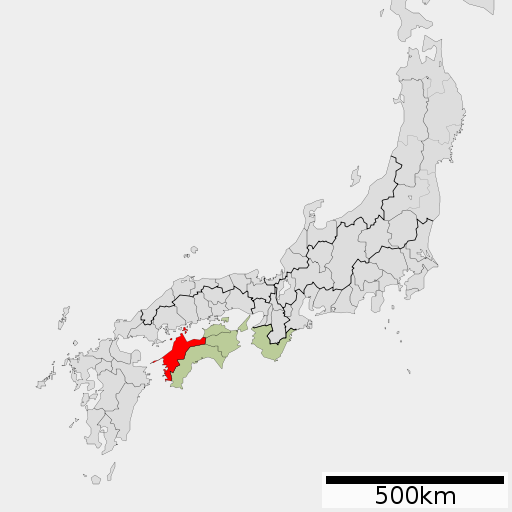

伊予国

5世紀半ば頃のことで、【『古事記』】では話の結末に【「伊余湯」(いよのゆ)】、すなわち【伊予国(いよのくに)の道後(どうご)温泉】が【日本の文献史上初の温泉地として登場】する。『古事記』に記された温泉は道後温泉をおいてほかにない。

重要文化財・道後温泉本館

『古事記』によれば、允恭天皇が亡くなると、皇位を引き継ぐ前に軽太子と軽大郎女の関係が世に知られ、人心は離反する。朝廷の臣はこぞって軽太子に背き、同母弟の【穴穂御子(あなほのみこ)】[安康(あんこう)天皇]の側に付いた。

安康天皇

軽太子は有力大臣の屋敷に逃れて抵抗するが、捕らえられ、穴穂御子のもとに引き渡される。こうして【軽太子が流刑になった先が「伊余湯」】であった。

軽太子と軽大郎女は別れを悲しみ、歌をやりとりするが、恋い焦がれて軽大郎女は後を追う。そのとき軽大郎女が詠んだという歌が『古事記』と後の『万葉集』(巻二)に収められている。

《 君が行(ゆ)き け長くなりぬ 山たづの 迎へを行かむ 待つには待たじ 》 (あなたが行ってしまってから久しく日が経ちました。迎えに行きます、待ってはいられません)

おそらく軽大郎女は伊余湯で軽太子と再会できたのだろう。ただ、どれほどの日々を一緒に過ごせたかわからない。『古事記』は最後に「共に自ら死にたまいき」と記すのみだ。

これに対して、『日本書紀』は結末も時期も異なる。

時期は允恭天皇二十四年夏六月とし、木梨軽皇子は皇太子なので罰することができず、軽大郎女を「伊余に流す」としている。それから18年間記述はない。允恭天皇が亡くなるのは四十二年春正月。軽皇子と穴穂皇子の争いはそのとき生じ、軽皇子は逃げ込んだ大臣の家で自害した、とする。ただ、「伊余国に流した」という一説も付記している。このように『日本書紀』では伊予の温泉への言及はない。違いはあっても、この事件は【記紀を通じて初の流刑・配流の記録】となった。では【なぜ伊余湯あるいは伊予国だったのか】。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、私たち日本人が大好きな「温泉」について、『古事記』や『日本書紀』に記されている三古湯はもちろん、現代にも数多く残る名湯について、国史とともに学ぶことができる良書となります。

さて、三古湯として知られているの温泉、本文中に書かれていた「道後温泉」と、兵庫県の「有馬温泉」、和歌山県の「白浜温泉」になりますが、これらは、いずれも「非火山型温泉」になります。

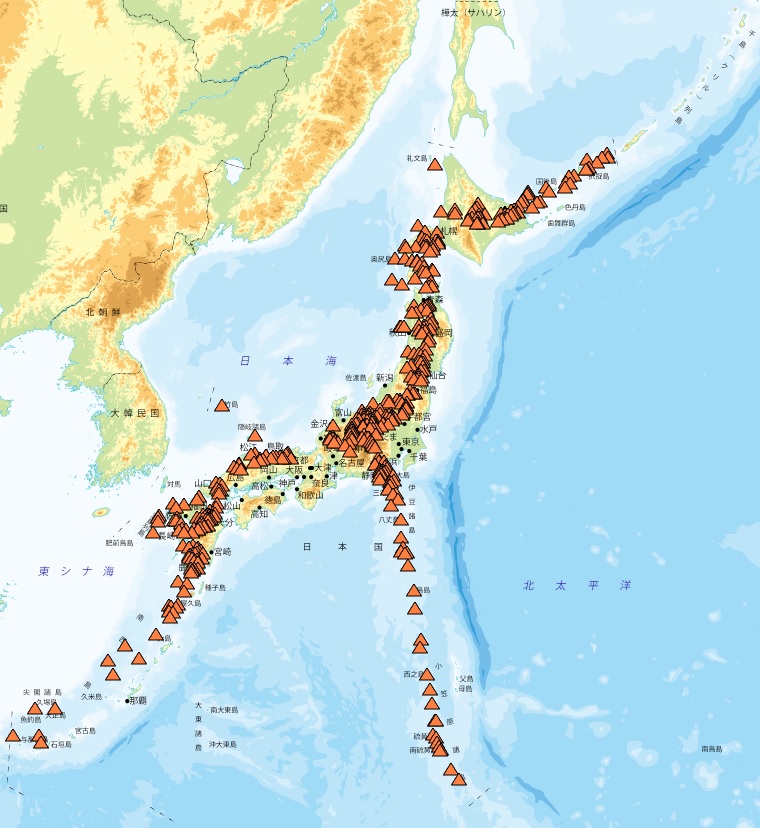

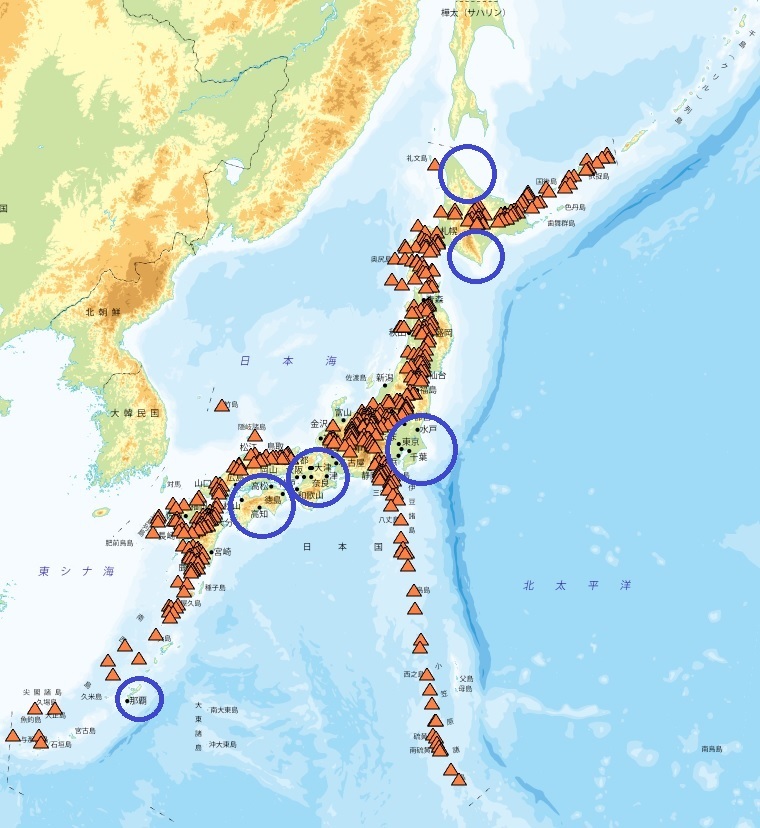

下図は、過去およそ1万年以内に噴火した、あるいは、現在噴気活動が活発な火山を示す地図ですが、

☆活火山分布図 国立研究開発法人産業技術総合研究所HP

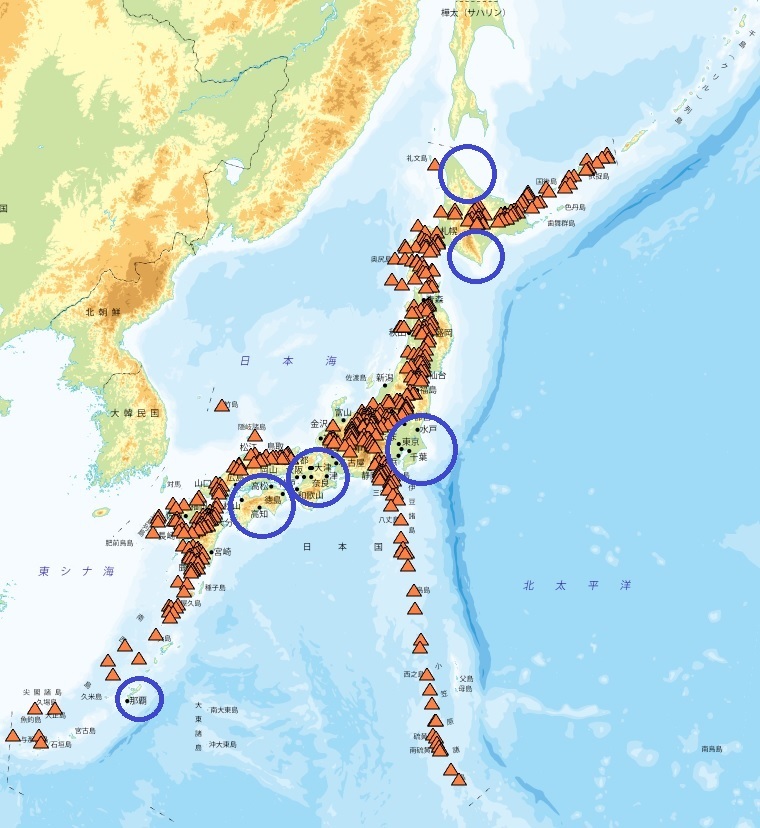

第四紀(約260万年前から現在までの時代)に活動した日本の火山を確認してみましても、

☆第四紀火山 国立研究開発法人産業技術総合研究所HP

明らかに火山が存在していない地域が複数あります。

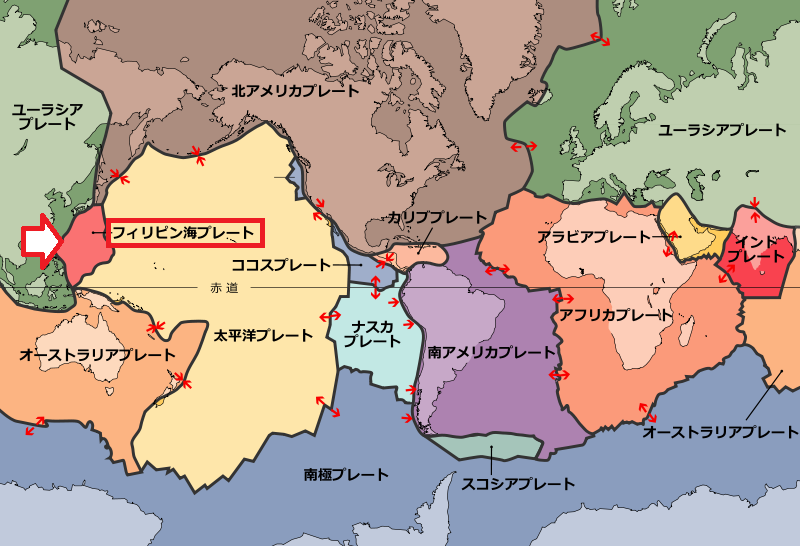

で、「道後温泉」は「地熱」で温められたお湯が沸きだす温泉で、「有馬温泉」、「白浜温泉」は、フィリピン海から潜り込んだプレートから滲(にじ)み出た高温の地下水であることが判明しています。

詳しくはこちらをご参照💛

↓

☆紀伊半島下に沈み込むプレートからもたらされた深部流体が非火山地帯の温泉の成因に関与

火山のないところに、地中から湧き出す温泉というのは、古代の日本人にとっても非常に神秘的だったのではないでしょうか?

さて、さきほどの火山が存在していない地域を、もう一度確認してみますと、

日本列島の東側では、関東地方と北海道が目に付くと思います。

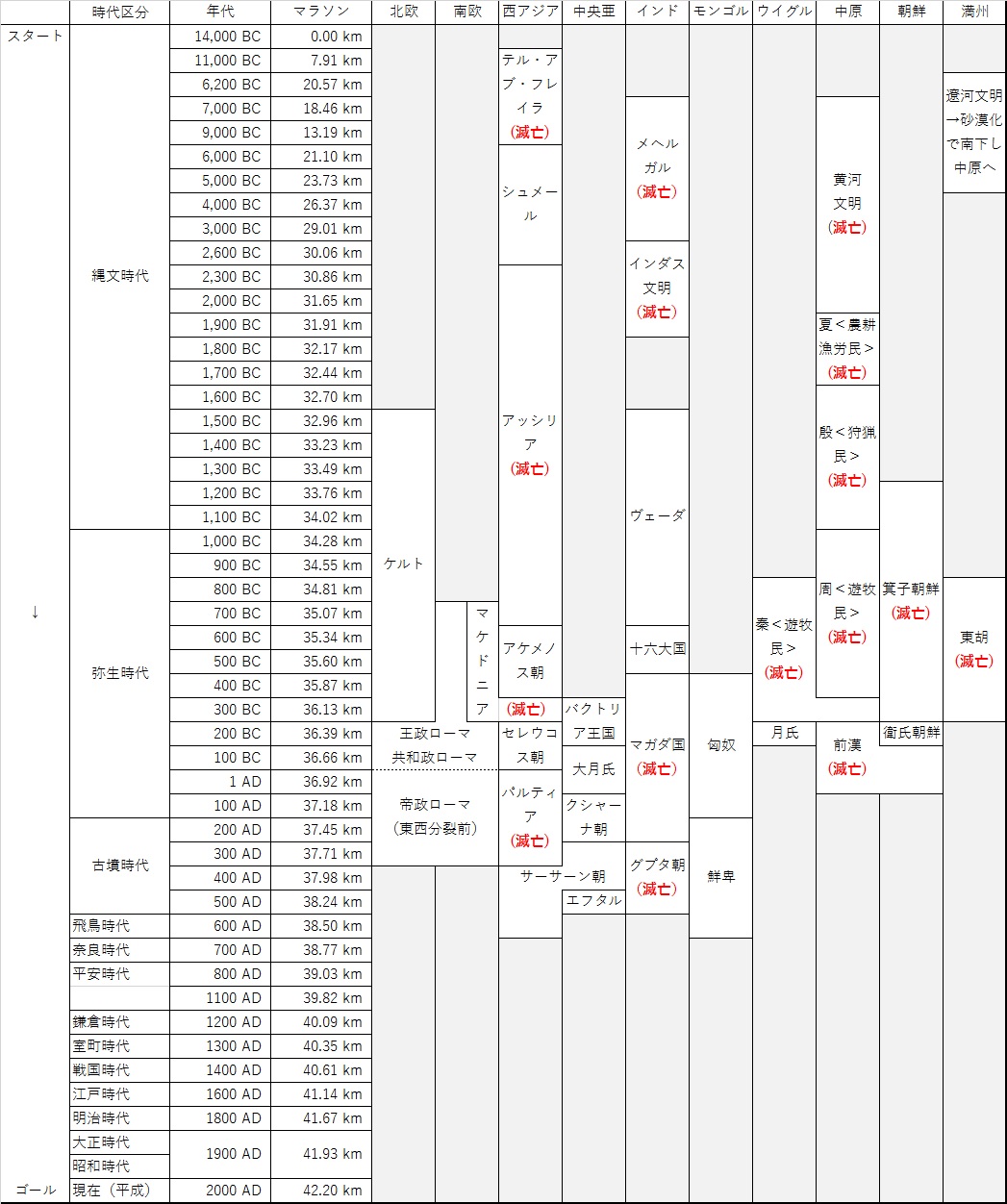

そもそも、悠久の歴史を誇る、世界最古の文明である私たちの日本は、

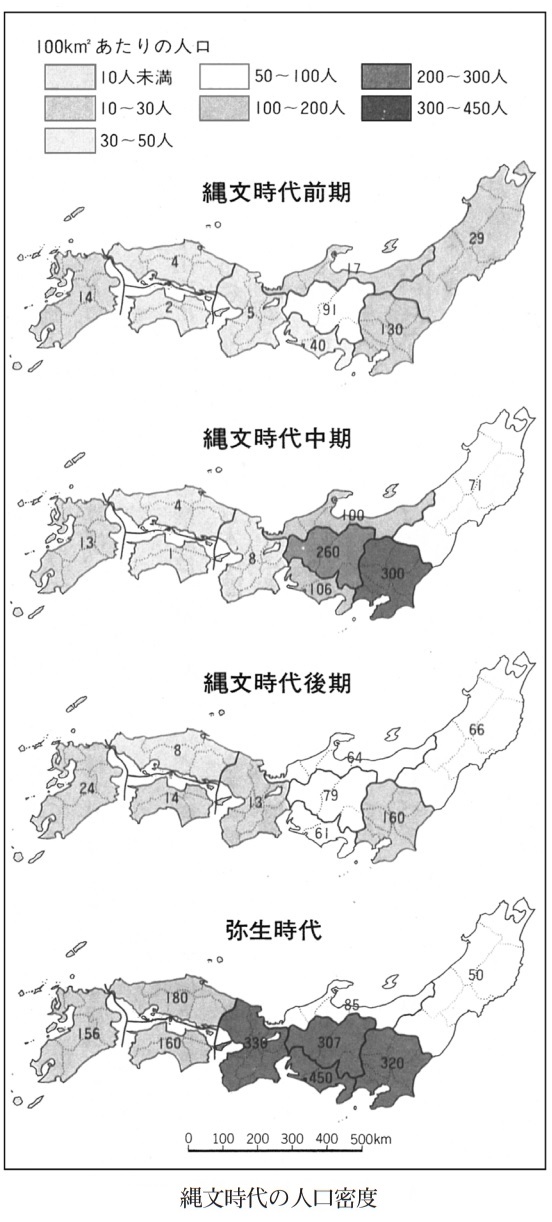

縄文時代の前期の人口分布では、東側の方が多かったことが分かっています。

詳しくはこちらをご参照💛

↓

☆かつて日本列島に存在した大国 ~ 「日高見国」

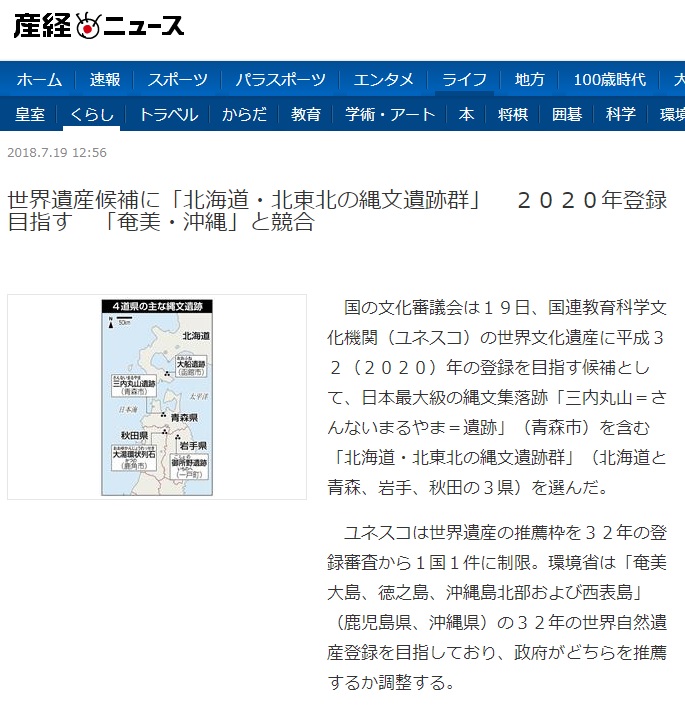

最近のニュースでも、「北海道・北東北の縄文遺跡群」を世界遺産への登録を目指そうというものが報道されておりましたが、是非とも、頑張って頂きたいですね💛

☆世界遺産候補に「北海道・北東北の縄文遺跡群」 2020年登録目指す 「奄美・沖縄」と競合 - 産経ニュース

我が家も、以前、北海道の標津町にある縄文遺跡を訪れたことがあるのですが(ブログやTwitterのプロフィール画像がその時のものになります)、

ポー川史跡自然公園の広大な敷地の中に、国指定史跡である「伊茶仁(いちゃに)カリカリウス遺跡」があります。

☆ポー川史跡自然公園 園内の見どころ 標津町HP

単一の遺跡として、国内最大である2500カ所以上もの竪穴くぼみが確認されていて、およそ1万年前から、ほぼ途切れることなく、人が暮らし続けていたことも判明しています。

ぜひ、機会があれば、訪れてみられることをお勧めさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 「お西」と「お東」 (2018/12/07)

- 女性でも散策してみたい「江戸」のまち (2018/08/24)

- 「性風俗産業」って、どうして悪者扱いされているのでしょう? (2018/08/23)

- 女性が圧倒的に足りなかった「江戸」で生まれた「イノベーション」 (2018/08/22)

- 教科書に書かれていたウソ ~ 「士農工商」 (2018/08/21)

- 何故、「武蔵」を「むさし」と読むのでしょうか? ~ 都内で唯一存在する「温泉郷」 (2018/08/20)

- 今から1000年ほど前の日本って、どんな感じ? (2018/08/03)

- 『古事記』が語りつぐ恋愛叙事詩 (2018/08/02)

- 「欠史八代」という「文系アタマ」ならではの、どうしようもなく愚かな珍説 (2018/07/22)

- 昔話が語り継ぐ、私たち日本の国史 (2018/07/21)

- 「唯物論的歴史観」という西欧独特の誤った歴史観 (2018/07/20)

- 女性なしで歴史は語れない! ~ ヤマトタケルと浦賀水道 (2018/06/07)

- 東西南北の「東」を「あずま」と呼ぶ理由 (2018/06/06)

- 『古事記』と『日本書紀』の記述が異なっている理由 (2018/06/01)

- パヨク脳の池上彰が知らない、日本の伝説的英雄「ヤマトタケル」 (2018/05/31)