2018-08-22 (Wed)

『新よし原尾州樓かり』 歌川国貞

イノベーション(英: innovation)とは、物事の「新結合」「新機軸」「新しい切り口」「新しい捉え方」「新しい活用法」(を創造する行為)のこと。一般には新しい技術の発明を指すと誤解されているが、それだけでなく新しいアイデアから社会的意義のある新たな価値を創造し、社会的に大きな変化をもたらす自発的な人・組織・社会の幅広い変革を意味する。つまり、それまでのモノ・仕組みなどに対して全く新しい技術や考え方を取り入れて新たな価値を生み出して社会的に大きな変化を起こすことを指す。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 江戸時代初期、新興都市である【江戸の町は男性があふれ、女性が少ないという特殊な人口構成】でスタートしたのだが、【男女比が半々になるのは結局、幕末になってから】。つまり、【江戸時代を通じて慢性的に女性不足だった】。

『東都両国夕涼之図』 歌川貞房

たとえば江戸時代中期、享保六年(1721)十一月の統計によると、江戸の町方人口は、

女 170,109人(35・5%) + 男 323,285人(64・5%) = 501,394人(100%)

これに寺社門前人口と、武家人口およそ50万人を加えたものが、江戸の総人口なわけだが、こちらは残念ながら正確な統計がない。ただ、寺社他の住人は基本男性だし、武家は各藩から単身赴任でやってきているケースがほとんどなので、町方よりも、さらに男性比率が高かったことは間違いないだろう。

『両国涼船遊ノ図』 香蝶桜豊国(歌川国貞 初代)

このような状況から、【きわめて現実的な問題】が発生する。【食事の問題】である。

現代のような家電製品がない当時は、米を炊くだけで、そうとうな時間がかかった。食事を作るのも大仕事で、寺社や武家では専門の調理方を置くこともできたが、町方では、なかなかそうもいかない。…

このために【発達を遂げたのが外食産業】だ。

その大きなきっかけになったのが明歴の大火。

大半が灰燼(かいじん)に帰した江戸の町は、幕府の主導により驚異的な勢いで復興するが、実際に汗を流して現場で働いたのは、土木人足や職人たち(多くが地方から単身江戸にやってきた独身男性)である。

日中の過酷な肉体労働を乗り切るために、仕事の合間に食事をとってエネルギー補給がしたい…。そんな彼らのニーズに応えるように、江戸の町には大量の【煮売り屋】が軒を連ねるようになった。煮売り屋とは煮物や惣菜や団子などの軽食に、茶や酒をつけて出す、【ファストフード店のような業態】である。

当時、食事は基本的に自宅で済ませるもので、外食の機会は旅などの特殊事情の際に限られていたから、町中で誰もが手軽に食事をとれる【煮売り屋の出現は、そうとう画期的】だった。

煮売り屋は、瞬く間に江戸中に広がるが、【あまりにも流行りすぎて火災の原因になり】、明歴の大火からわずか三年後の万治三年(1660)には、正月からの三カ月間で105回も火事が起こったというから、【本末転倒】な話である。』

いかがでしょうか?

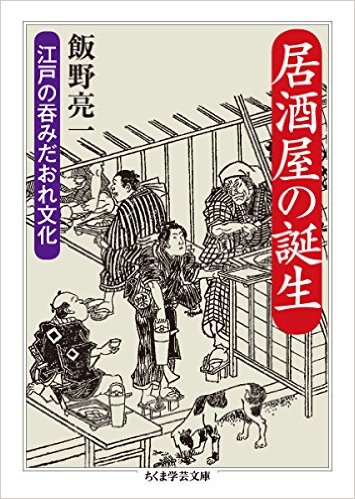

今回ご紹介させていただく書物は、妙なイデオロギーが入り込んでいる学校の授業では、決して教えてもらうことができない、正しい江戸時代の姿について、当時の庶民を中心とした日常を様々な角度から解説がなされている良書で、特に昭和世代の方々には、目から鱗のようなお話がギッシリと詰まっていますので、ぜひ、ご一読いただきたい一冊になります。

さて、本文の内容から、如何に、「江戸」という新興都市が、極めて特徴的な都市としてスタートしたのかが、ご理解頂けると思います。

最近よく、メディアで見かける言葉に、「イノベーション」という言葉がありますが、実はそれが生じるのは、この「江戸」のように「必要に迫られて」生じる場合がほとんどになります。

翻って、現在、世界中を見渡してみますと、世界最大の「メガ・リージョン」と呼ばれる、次なる「イノベーション」が生じる可能性の高いエリアが、何を隠そう、私たちの日本に存在する「首都圏」と呼ばれるエリアになります。ここを、どのように発展・飛躍させていくのか、それが私たち日本の成長の原動力になります。

さて、江戸時代に入るまで、私たち日本人の食生活は、「朝晩二食」が基本でしたが、江戸にける「外食産業」の出現・発達によって、出先で昼食をとることが次第に一般化したため、「朝昼晩三食」になったと考えられています。

そして、「外食産業」の発達は、その勢いが止まらなくなっていきます。

『 江戸に幕府が開かれると、新興都市江戸には、参勤交代で出仕する武士のほか、たくさんの人が集まってきた。その多くは男性で、江戸は男性都市としてスタートした。町には早くから酒を売る酒屋ができ、やがて煮物などを売る煮売茶屋が現れてきた。

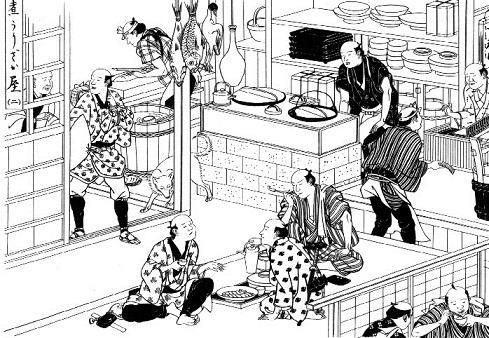

煮売屋

酒屋や煮売茶屋では、客に酒を飲ませていたが、あくまでもそれは本業ではなかった。それに対し、客に店で居酒をさせることを本業にする店が現れてきた。それが居酒屋である。

煮売酒屋

居酒屋が江戸の町に出現すると、江戸という特殊性を持った都市のなかで、居酒屋は非常な発展を遂げ、今から200年前には、飲食店のなかで、一番多い業種に成長していた。居酒屋は江戸の市民社会のなかで、重要な役割を担っていたことになる。

それにもかかわらず、これまで、江戸の料理や食生活などについて書かれたものは多数出版されているが、居酒屋をテーマとして書かれたものが見あたらないのは不思議だった。

居酒屋について言及されていても、概略的な説明だったり、断片的に記されているにすぎない。また、居酒屋の実情が正しく伝えられていないものもよく見かける。

そこで居酒屋をテーマにした本を書いてみようと思い立ち、史料集めに取り組んできた。やってみると、江戸の庶民生活を対象にした史料はそれほど多くなく、なかなか思うようにははかどらず、数年の歳月を費やしてしまった。悪戦苦闘はしたが、一方では、江戸の居酒屋について、今とは異なる発見があったり、誤解していたことに気づいたりして結構楽しみながら作業を進めることができた。

ところで読者のみなさんは、江戸時代の居酒屋に対して、どのようなイメージをお持ちだろうか?

・暖簾(のれん)は縄暖簾と決まっていた

・朝早くから営業していた

・土間には食卓が置かれ、客は醤油や酒の空き樽に腰掛けて酒を飲んでいた

・鳥や豚などの獣肉はタブーだった

・刺身などはまだ食べられていなかった

・客は燗酒を徳利と猪口で飲んでいた

・女性の店員がサービスしていた

・お通しを出す制度がすでにあった

本書では、史料に基づいて江戸の居酒屋の発展していく過程を描き出してみた。また、挿絵や川柳を多用して、その過程を視覚的・聴覚的にとらえていただくことを心掛けた。江戸時代にタイムスリップするような気分で江戸時代の居酒屋文化を楽しんでいただければと願っている。』

詳しくはこちらをご参照💛

↓

☆江戸時代の居酒屋 ~ 浮世絵と大名行列

このように、現代の私たち日本人が、街中で目にする様々な「外食産業」や「飲食店」の原型が、この江戸時代に次々と生み出されていったわけです。まさに、「イノベーション」が生じたんです。

で、本文中にも書かれていましたように、「江戸時代を通じて慢性的に女性不足だった」わけですから、当然、必要に迫られて「イノベーション」が生じた分野があります。

その代表格が、「遊郭・吉原」です💛

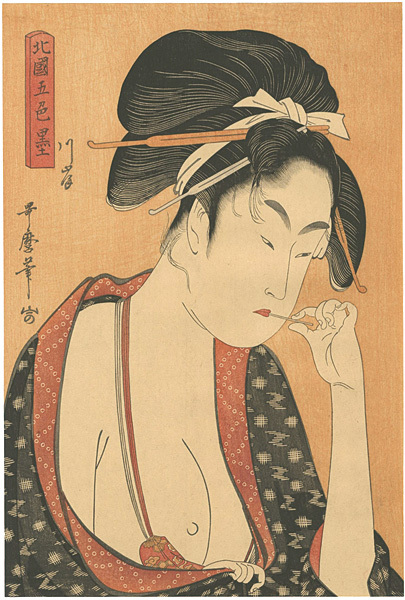

『北國五色墨 川岸』 喜多川歌麿

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 土葬にするのと火葬にするのって、何が違うの? (2019/01/04)

- 日本の権威主義的封建社会とは全然違う、西欧独特の「農奴制」と「フューダリズム(Feudalism)」 (2018/12/31)

- 「なぜ隣国なのに仲良くできないのか?」という愚かな問い (2018/12/30)

- 左翼リベラルが決して理解ができない「アローの不可能性定理」 (2018/12/08)

- 「お西」と「お東」 (2018/12/07)

- 女性でも散策してみたい「江戸」のまち (2018/08/24)

- 「性風俗産業」って、どうして悪者扱いされているのでしょう? (2018/08/23)

- 女性が圧倒的に足りなかった「江戸」で生まれた「イノベーション」 (2018/08/22)

- 教科書に書かれていたウソ ~ 「士農工商」 (2018/08/21)

- 何故、「武蔵」を「むさし」と読むのでしょうか? ~ 都内で唯一存在する「温泉郷」 (2018/08/20)

- 今から1000年ほど前の日本って、どんな感じ? (2018/08/03)

- 『古事記』が語りつぐ恋愛叙事詩 (2018/08/02)

- 「欠史八代」という「文系アタマ」ならではの、どうしようもなく愚かな珍説 (2018/07/22)

- 昔話が語り継ぐ、私たち日本の国史 (2018/07/21)

- 「唯物論的歴史観」という西欧独特の誤った歴史観 (2018/07/20)