2017-12-29 (Fri)

1902年の漢城(現在のソウルトクベツシー)

ソウル特別市(韓国語: 서울특별시)、通称ソウルは、大韓民国の首都。かつての朝鮮王朝の首都「漢城府」である。日本統治時代の朝鮮では漢ではなく京を使い「京城府」と呼ばれた。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 【シナ大陸】では【何千年も前から漢字を使ってきました】が、【漢字は目で見て意味のわかる表意文字】で、【地方によって読み方が非常に違っていました】。

【耳で聞いてわかる共通語】を作ろうという考えは、【中華民国ができたあとの1918年までありません】でした。

その【理由】は、紀元前221年に【異民族も住む広い地域を統一】した【秦】が、【地方によって話しことばがあまりにも違う】ために、【漢字の字体を統一するのがようやくだった】からです。

秦の統一過程

日本列島と秦の大きさを比較すると・・・

☆THE TRUE SIZE OF …

このあと2100年以上もの間、【シナ大陸】では、【先生の発音通りに一字ずつ読み上げて漢字の音を覚え、漢字が並んだ古典の文章を丸暗記するしか勉強法がなく】、いつの時代も【人口の1割程度人しか漢字を使えるようになりませんでした】。

一方、【わが日本国】では、【7世紀後半】にすでに【万葉仮名(まんようがな)】と呼ばれる、【話しことばをそのまま漢字の音で書く試み】が始まっています。【9世紀】には【カタカナが誕生】し、【10世紀】には万葉仮名の草書体(そうしょたい)として【ひらがなが誕生】しました。

【日本人】は、【話していることばをそのまま文字に書けるだけでなく、難しい漢字もルビを振ることによって誰でも読めるようになった】のです。

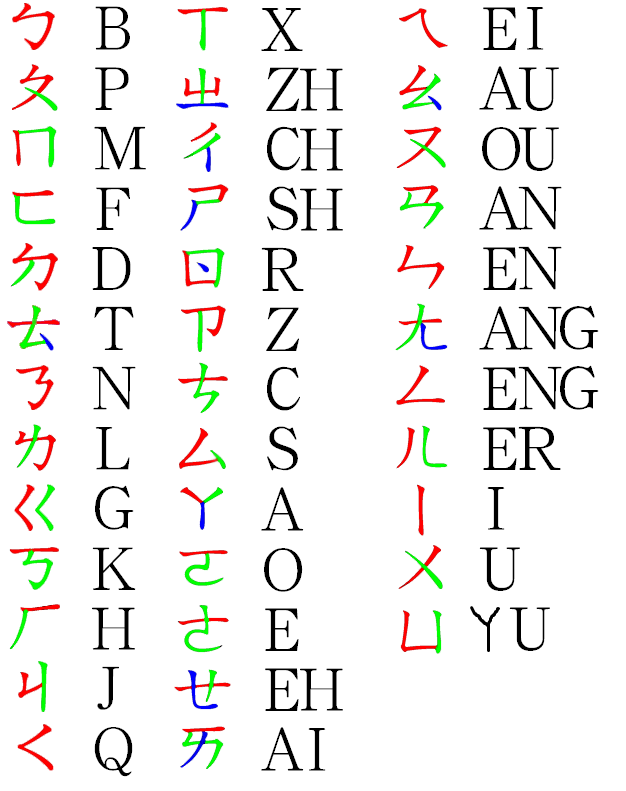

日清戦争後に【日本に留学してきた清国留学生】は、日本で【カタカナとひらがなを知り】、これがたいそう便利であることを【学びました】。1912年に中華民国が成立してまもなくの1918年に、中華民国教育部(文部省)が【「注音字母」(ちゅうおんじぼ)】を作って公布したのが【「中国語」の始まり】です。

【注音字母】は【日本のカタカナにならった一種の振りがな】で、それぞれ漢字に振って、一定した【発音を表記】しようとしたものです。【今でも台湾ではこれがルビとして使われています】。

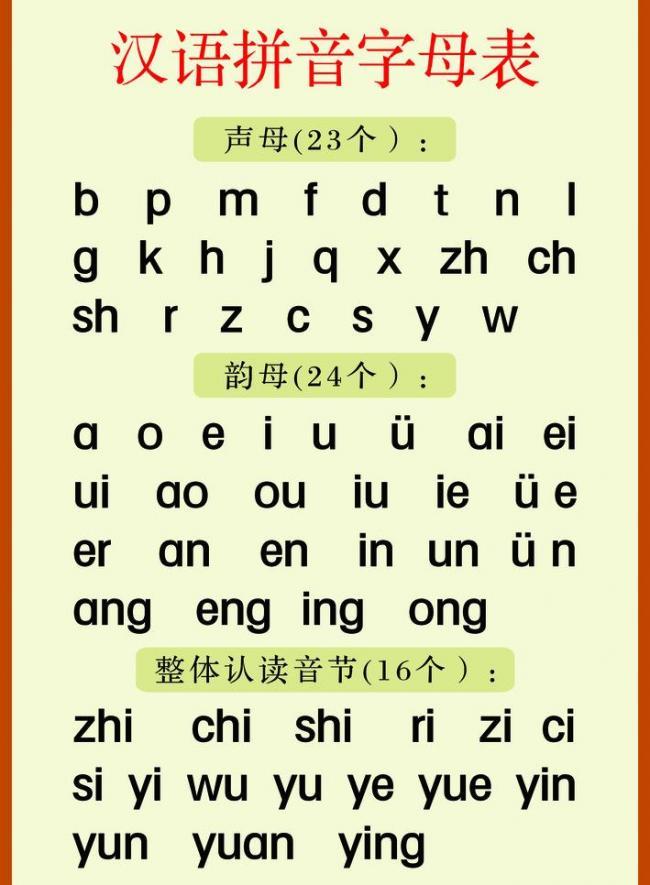

一方、【大陸のほう】では、1958年に中華人民共和国国務院が【「拼音」(ピンイン)】と呼ぶ【ローマ字表記法をルビとして公布】しました。

これは文字通りa、b、cから始まるアルファベットで、【自国の文字である漢字を学ぶ前に、ヨーロッパの文字を学ばなければ、読み方がわからない】ということです。

じつは【拼音(ピンイン)にはもっと重大な問題があります】。

漢字にルビを振ることにしたとき、当局は、【首都の北京方言を「普通話」(プートンホワ)つまり標準語に決めました】。拼音(ピンイン)は、北京方言の発音をアルファベット書きしたものですが、【北京以外の地方の人で、この通り正確に発音できる人はほとんどいません】。

そもそも、【アルファベットが並んだ拼音(ピンイン)だけを見ても】、「ニーハオ(你好)=こんにちは」程度ならともかく、【人の名前も地名も、どんな漢字なのかわかりません】。

【漢字は同音異義語が多すぎるから】です。

【シナ大陸】では、秦の始皇帝の時代から、広い地域を統一するために、【耳で聞く音を犠牲にして、形を見ないと意味がわからない表意文字としてだけ漢字を使ってきたから】です。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、著者自身が「これが書きたかった」、「偏見やイデオロギーに囚われず、中国近現代史を直視する--、そのような本を書いて見たいと思っていました」と言われるほど、教科書で覚えさせられている受験用の「支那の歴史」ではなく、実社会で、特に対支那でビジネスをされる方々が知っておかなければならない「支那の正しい歴史」について、非常にわかりやすく解説されている良書となります。

教科書で覚えさせられている受験用の「支那の歴史」と、実社会で役に立つ「支那の正しい歴史」とが、どこに違いがあるのかと申し上げますと、ハッキリ言って、その内容や意味合いが「悉(ことごと)く違っている、全く別のモノ」ということになります。

さて、本文中に、「中国語の始まり」は、中華民国が、私たち日本の独自の文字である「カタカナとひらがな」に学んで、「注音字母」(ちゅうおんじぼ)を作ったところから、と書かれていました。それは、1918年のことですから、「中国語の始まり」から、100年足らずだという事実を、私たち日本人は理解しておく必要があります。

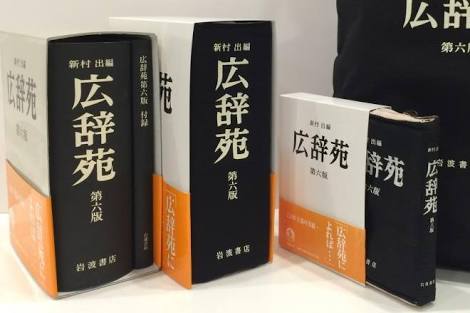

ちなみに、中華民国とは、現在の独立国家である「台湾」のことになりますが、そう言えば最近のニュースで、パヨク老人のサークルと化して久しいと巷で評判な「岩波書店」の「広辞苑」には、そういった歴史的な事実に反する勝手な解釈が載せられているようで、最早、「信憑性に欠ける辞典」であるということが明らかにされましたね❤

☆「広辞苑」に台湾が「中華人民共和国」の一部として表記されていることに対し、台湾が修正要求~ネットの反応「岩波書店じゃあしょうがない」

そんな「台湾」とは違って、自国の文字を覚えるために、異国の文字を先に覚える必要がある「中華人民共和国」は、「耳で聞く音を犠牲にして、形を見ないと意味がわからない表意文字としてだけ漢字を使って」いるために、話しことばでの意思疎通が困難になることが頻繁に起こります。

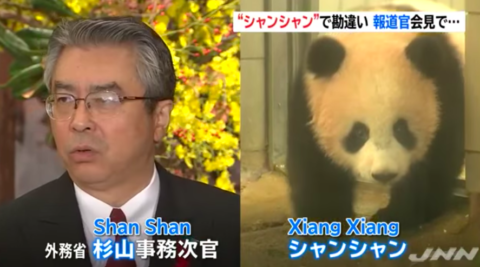

その典型例が、先日のこのニュースです。

☆中国外務省副報道局長、質問聞き間違え「政治文書に基づき処理を」…

質問の冒頭から「ジャイアント・パンダ」と記者が触れているにも関わらず、その直後に出てくる「シャンシャン」を「杉山」と聞き間違えたっていうお話なのですが、どんな風に勘違いすれば、こんなことになるのでしょうね?

そんな支那人とはまったく違っているのが、いち早く独自の文字を創りだし、かつ「表音文字」と「表意文字」の両方を駆使している、世界唯一の文字表現文化を築き上げている、私たち日本人です。

このことをより理解するためには、支那の属国である朝鮮について確認してみると、非常に分かりやすいと思います。

本文中に、「異民族も住む広い地域を統一した秦が、地方によって話しことばがあまりにも違うために、漢字の字体を統一するのがようやくだった」と書かれていましたが、異民族である朝鮮人を、支那は属国として永く支配し続けてきました。

朝鮮人で「目で見て意味のわかる表意文字」である「漢字」が読めたのは、支配階級の人間だけで、ほとんどの人々は文字を知りませんでした。朝鮮人に文字(表音文字のハングル)を無理やり覚えさせたのが、私たち日本人です(笑)

『 日本は朝鮮半島の子供たちの自由を奪いました。その最も象徴的なものが、朝鮮人の子供たちに学校に通うことを強制したことです。

日本が朝鮮(大韓帝国)を併合したのは1910年(明治43年)ですが、その5年前の1905年に第二次日韓協約(日韓保護条約)によって朝鮮を保護国とし、漢城(現・ソウル)に総監府を置いています。当時、朝鮮半島には小学校はわずかに40校しかありませんでしたが、日本は総監府を通して、大韓帝国に対して、「小学校を作れ!」と内政干渉とも言える命令を下しています。

現代の私が見ても、この命令の意図がわかりません。保護国とは言え、他国である大韓帝国に小学校を作っても、日本に何の利益もないように思えるからです。ただのいやがらせにしか見えません。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

☆朝鮮人の子供たちの自由を奪った日本人

漢城(現・ソウル)、と書かれていましたが、そもそも「漢字」も含めて「文字」を知らなかった朝鮮人は、支那は属国にしか過ぎず、支那からすれば話しことばがあまりにも違う1つの地方だったということになりますので、当然のことながら「ソウル」という「音」だけが話しことばとして存在していました。

この「音」でしかない「ソウル」は、朝鮮語で「みやこ」を意味していて、その語源については新羅語(しらぎご/しんらご)で首都を意味する「徐羅伐(ソラボル、서라벌)」が由来という説が有力だとされています。

そんな「音」でしかない「ソウル」を支那人や台湾人たちは、意味のある表意文字をあてて「漢城」としてきました。もちろん、朝鮮語の発音とは読み方が異なっています。本文中にもありましたように、「漢字は目で見て意味のわかる表意文字で、地方によって読み方が非常に違っていました」ということになります。

そして、ポイントとなるのが「韓国」の「韓」ではなくって、「漢」が用いられているところです。

『 朴槿惠(ぼくきんけい)大統領は「中国語が堪能」とされる。大学生の頃に習ったそうで、「三国志演義」が好きというのだから、簡体字でない漢字を読めるのだろう。であるならば、物語である「三国志演義」ではなく、中国の正史である「三国志」の方を読むようお薦めしたい。

「三国志」の中の「韓伝」は必読、「倭人伝」は冒頭部分の50字ほどだけでもいいから、ぜひ読んでもらいたい。「倭人伝」を読んだという日本人は少なくないが、「倭人伝」の前段にある「韓伝」となると、読んだという日本人はほとんどいない。私は日本人にも「韓伝」をぜひ読むよう、お薦めしたい。今はネットで、原文、訳文、解説を無料で読めるのだから。

「韓伝」の書き出しは、こうだ。

韓在帯方之南、東西以海為限、南與倭接

(韓は帯方郡の南にあり、東西は海をもって限りとなし、南は倭と接する)

原文に出てくる「帯方」とは帯方郡のことだ。それは西暦204年からおよそ100年間、古代中国がソウル近辺に設置した支配拠点だ。

ソウルの旧称がなぜ「韓城」ではなく、「漢城」(韓国語の発音は、ともにハンソン)なのか。ソウルを流れる川は、なぜ「韓江」ではなく、「漢江」(ともにハンガン)なのか…ここら辺から考え始めるのも面白いかもしれない。

しかし目を見開くべきは、「南與倭接」だ。東西に関しては「以海為限」と述べている。が、南は「以海為限」ではなく「與倭接」と記述している。…韓族の住む地域の南は倭人の領域だったということだ。つまり、両者は地続きで接していると、「三国志」の中の「韓伝」は書いているのだ。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

☆韓国で有名な「ハンガン」は、どうして「韓江」ではなく「漢江」なの♥

つまり、支配されていた朝鮮人が「音」でしかない「ソウル」と呼んでいたところを、支那人は「漢城」と名付け、それを朝鮮人が「韓城」なのか、「漢城」なのか、その違いをよく理解できず、「音」として「ハンソン」と発音していたということになります。

これと同じようなお話はたくさんありますが、支配されていた朝鮮人が「音」で何と言っていたのかを忘れてしまっている、つまり朝鮮の話しことばとしては「消滅」してしまっているものもたくさんあります。

例えば、表意文字の漢字の「山」。表音文字のハングルで「산」と表記し、「サン」と発音します。支那の漢字の読み方の「音」を、そのまま「文字(ハングル)」にしただけで、朝鮮独自の言葉の発音ではありません。

他にも、これも以前に書かせて頂いておりますが、私たち日本人が生み出した「大売出し」という言葉を、表意文字である漢字の「大売出」の部分を抜き出して、支那の読み方の「音」に変えて、それを今度はそのまま「文字(ハングル)」の「대매출」として表記し、「テメチュル」と発音しています。

詳しくはこちらをご参照❤

↓

☆何て読む? → 「子子子子子子子子子子子子」

『 日本では「女流文学」がすでに11世紀には成立している。西欧に500年先駆けている。紫式部、清少納言をはじめ、女流作家がぞろぞろいた。江戸時代には寺子屋制度もできるが、寺子屋の先生は3分の1が女性だった。教育の普及に加え、有職(ゆうそく)の婦人がすでにそれだけ存在したことは世界の奇跡と言ってもいいほどだ。

朝鮮を語るうえで重要なのは、“言葉の貧しさ”だ。これも日本とは大きく違う。「華夷(かい)秩序」の中にあった朝鮮の唯一の文化は「中華の真似事」だった。漢字を入れ、漢語を入れて、それを大事にしすぎたあまり、朝鮮オリジナルの言葉をほとんど失ってしまった。

これは世界でも珍しいケースと言える。例えば、フィリピンは、スペインに占領されてスペイン語を教えられ、アメリカに占領されて英語を教えられても、自分たちの言葉であるタガログ語を捨てなかった。

朝鮮民族は、支那という隣の国に文化的浸食を受けるや、自分の文化を自らすすんで全部捨ててしまった。その結果、今はオリジナルの言葉がほとんど残っていない。昔の人がどんな名前をつけていたのかもまったくわからない。

今の朝鮮人の名前は「支那風の名前」であって、1000年くらい前に彼らはとっくに「創氏改名」していた。

この「言葉を捨てたことによる弊害」を、こういう例で言うことができる。

例えば悲しいとき、日本人であれば「悲しい」と表現するだけでなく、「わーんわーん」とか「えーんえーん」とか「めそめそ」といったように、表現方法がいろいろある。

しかし、彼ら朝鮮人は、泣くのも漢字で泣く。どう泣くか。「哀号(アイゴー)、哀号(アイゴー)」と泣く。

これはおかしい。なぜなら、「哀号」は、「泣き叫ぶこと、またその泣き声」の意味だ。つまり彼らは、「泣き声、泣き声」といって、泣いている。

日本語の「めそめそ」も「しくしく」も「わあわあ」も、どれ一つ表現できない。本来あったオリジナルの言葉も失ってしまって、語彙が絶対的に不足している。「ありがとう」というのも、「感謝(カムサハム)」という漢語の言い回しで代用している。

筑波大学の古田博司教授が、朝鮮古語を一生懸命に掘り起こしているが、見つかったのは180語に過ぎない。朝鮮人は言葉に非常に不自由している。文化は言葉がないと育まれない。だから朝鮮には文化がまったくないとも言える。

15世紀になって、李氏朝鮮の四代目国王・世宗が諺文(おんもん/ハングル)をつくった。漢字ばかりでは教育が普及しないので、日本の仮名を真似て考案したのだ。しかし、あまり広まらなかった。漢字・漢語を権威として使っていた支配階級である両班が抵抗したからだ。

文字が身分とリンクしていたから、識字率は低かった。それで福沢諭吉が、門下生の井上角五郎を朝鮮に派遣して、ハングル語普及に尽力させた。

韓国併合後は、朝鮮総督府が小学校を建てながら、「普通学校用諺文綴字法(おんもんていじほう)」(1912年)という正書法をつくってハングル語を普及させていった。

ハングルは日本人が定着させたのだ。しかし、それにしても語彙が足りない。そもそもハングルのベースになっている支那の言葉も語彙不足だったため、支那は近代社会の概念に対応できず、日本から「民主主義」や「共和主義」や「社会」「株式会社」といった言葉を輸入している。まして、支那の漢字をベースにした文化である朝鮮の文化においては、さらに語彙が足りない。

韓国人は短気で、かっとなりやすいとよく言われるが、それは語彙不足による、「意味が伝わらないもどかしさ」が根底にあるという言語学者もいる。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

☆「レリゴ~」は、ありのままで。 「アイゴ~」は漢字のままで。 ~ 「日本人の泣き方」と「朝鮮人の鳴き方」

支那人と朝鮮人の言葉のレベル、つまり文化のレベルが、とても程度が低い代物であることがご理解いただけましたでしょうか?

それでは最後に、せっかくですので、止めを刺しておきましょう(笑)

韓国の首都は、もちろん「ソウル」で、表音文字であるハングルでは「서울」と表記されますが、2005年に表意文字である「漢字」での表記を、「首爾」とする事が決められました。

で、その正式な名称ですが、日本語では「ソウル特別市」、英語では「Seoul Special Metropolitan City」、中国語で「首爾特别市」として表記され、ハングルですと「서울특별시」となります。

「서울특별시」を「音」として聞いてみますと、「そうるとくべつしー」って聞こえます(笑)

つまり、さきほどの「大売出し」の例と同じで、日本人が生み出した「特別市」という言葉を、表意文字である漢字の「特別市」を、支那の読み方の「音」に変えて、それをそのまま「文字(ハングル)」の「특별시」として表記し、「トクベツシー」って発音しているだけです。

ですから、韓国の首都の正式な名前の半分が、私たち日本人の日本語から構成されている、ということになります。

これからは、省略した呼び方ではなく、キチンと日本語の部分も含めて「ソウルトクベツシー」と呼びましょう。「ディズニーシー」みたいな感じでw

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- トランプの鉄鋼関税で、困ってしまう国々は? (2018/03/15)

- 韓国の「フィンランド化」と「ストックホルム症候群」 (2018/03/01)

- 「輸血」ができない中華人民共和国 (2018/02/28)

- 「止血」しているだけの中華人民共和国 (2018/02/27)

- 「門外不出」は、中国人の体に染みついた、抜きがたい伝統なんです。 (2018/01/07)

- 中国から「伝来」、というのは真っ赤なウソなんです (2018/01/06)

- 実は、大したことはなかった、秦の始皇帝の統一 (2017/12/30)

- 「中国語」が始まったのは、1918年になってからのことなんです (2017/12/29)

- 世界の見方に合わせただけ ~ 「チーナ」と「支那」 (2017/12/28)

- 「中国人」は、実は19世紀まで存在しなかったんです (2017/12/27)

- 中国人にとっての「正しい歴史認識」 (2017/12/26)

- 「お歯黒」と支那の神話 (2017/12/01)

- 中国人を「支那人」と言ってしまうと困ってしまうこと (2017/11/30)

- 黄河文明を滅ぼしたのは。。。 (2017/11/29)

- 中国の皇帝のシンボルとされる「竜」は、日本に生息していた「ワニ」です (2017/11/28)

Re: 「シャンシャン」と「杉山」の発音の違い * by みっちゃん

仰る通りで、発音が全く異なっているから、間違うはずはないのですが、質問した記者の方は、まず「パンダ」の話題をしているわけで、その流れから聞き間違う、勘違いするとは、とても思えません。

そこが問題だと思います。

それでは、今後とも宜しくお願い致しま~す☆彡

そこが問題だと思います。

それでは、今後とも宜しくお願い致しま~す☆彡

香香 Xiāng Xiang ㄒㄧㄤ ˙ㄒㄧㄤ

杉山 Shān Shān ㄕㄢ ㄕㄢ

注音符号が全く違います.

(ちなみに,「すぎ やま」の発音を注音字母で書くと,「ㄙㄨㄍㄧ ㄧㄚㄇㄚ」となります)