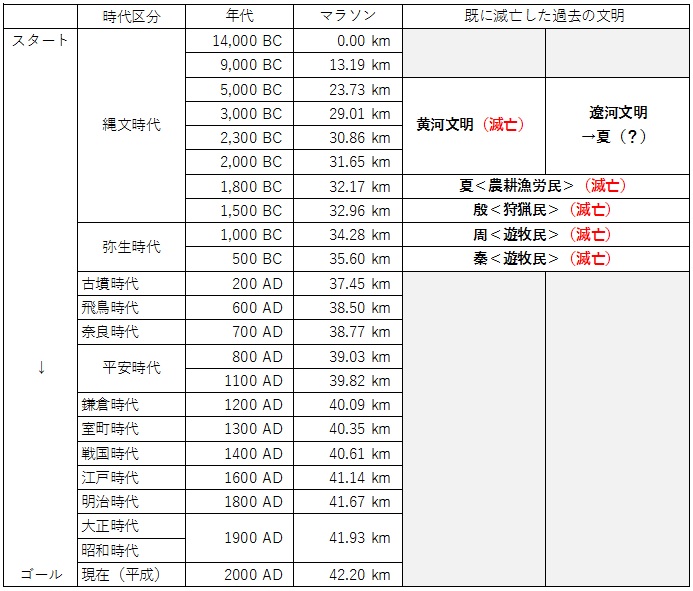

2017-12-01 (Fri)

「化粧三美人」 手鏡を見ながらおはぐろをつける女性を描く。歌川国貞画。

お歯黒(おはぐろ)とは、明治時代以前の日本や中国南西部・東南アジアの風習で主として既婚女性、まれに男性などの歯を黒く染める化粧法のこと。

日本では古代から存在したとされ、民間には明治時代末期まで見られた。むらなく艶のある漆黒に塗り込めたものが美しいとされ、女性の化粧に欠かせないものであった。

お歯黒に関する言及は『源氏物語』、『堤中納言物語』にもある。平安時代の末期には、第二次性徴に達し元服・裳着を迎えるにあたって女性のみならず男性貴族、平氏などの武士、大規模寺院における稚児も行った。特に皇族や上級貴族は袴着を済ませた少年少女も化粧やお歯黒、引眉を行うようになり、皇室では幕末まで続いた。

きれいに施されたお歯黒には、歯を目立たなくし、顔つきを柔和に見せる効果がある。谷崎潤一郎も、日本の伝統美を西洋的な審美観と対置した上で、お歯黒をつけた女性には独特の妖艶な美しさが見いだされることを強調している。また、歯科衛生が十分に進歩していなかった時代には、歯並びや変色を隠すだけでなく、口腔内の悪臭・虫歯・歯周病を予防する効果があった。お歯黒は、江戸時代以前の女性および身分の高い男性にとって、口腔の美容と健康の維持のため欠かせないたしなみであった。

主成分は鉄漿水(かねみず)と呼ばれる酢酸に鉄を溶かした茶褐色・悪臭の溶液で、これを楊枝で歯に塗った後、五倍子粉(ふしこ)と呼ばれる、タンニンを多く含む粉を上塗りする。これを交互に繰り返すと鉄漿水の酢酸第一鉄がタンニン酸と結合し、非水溶性になると共に黒変する。歯を被膜で覆うことによる虫歯予防や、成分がエナメル質に浸透することにより浸食に強くなる、などの実用的効果もあったとされる。毎日から数日に一度、染め直す必要があった。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

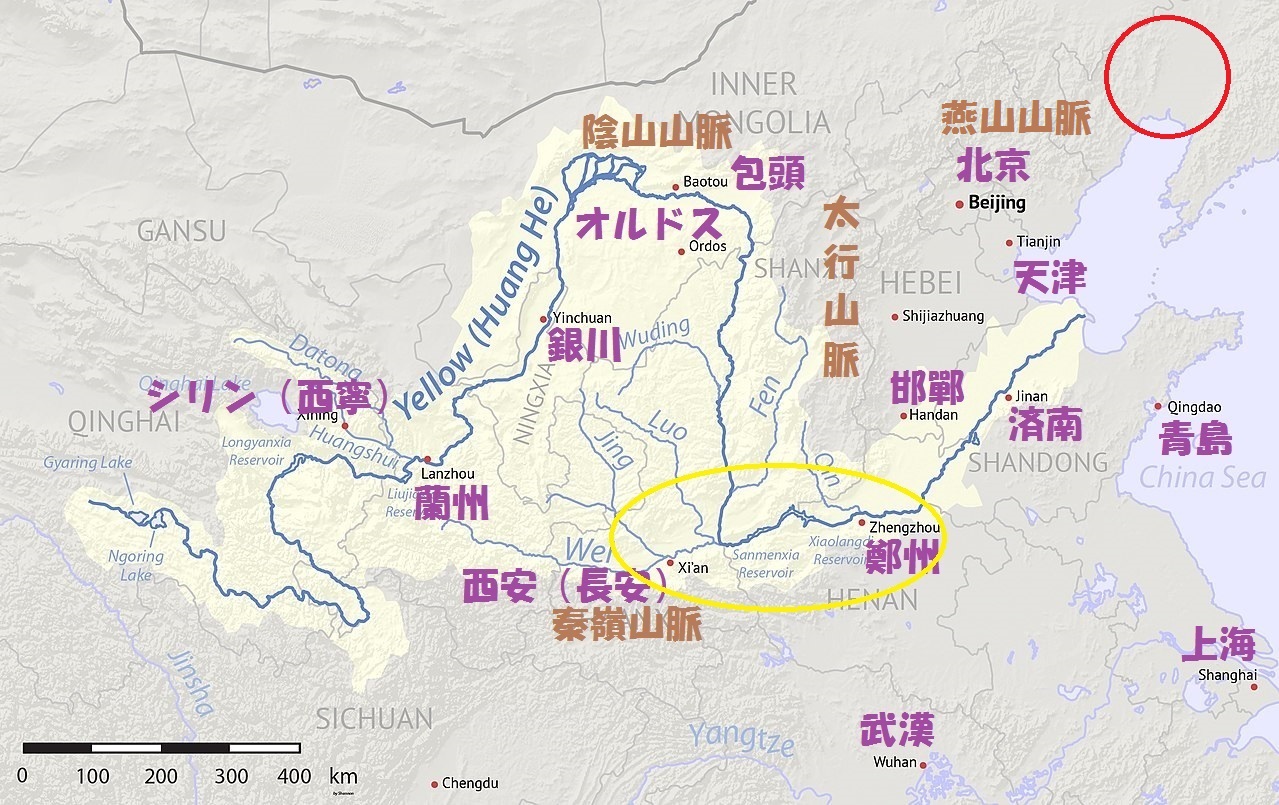

『 【黄河中下流域】の【中原、中土、中国】は、黄河文明の発祥の地として教科書にも出ているが、この【中原の地にはじめてやってきたのは夏人】で、その後に【殷(商)人】、【周人】などが入り、中原を中心に中華世界の盟主となった。この3代は2000年にもわたって【中原の先住民となり、華夏(かか)の民とも称される】。

中原のおおよその位置

では、【夏人、殷人、周人はいったいどこから中原の地にやってきたのか】、人類種族の拡散の歴史から、学者によってさまざまな説がある。

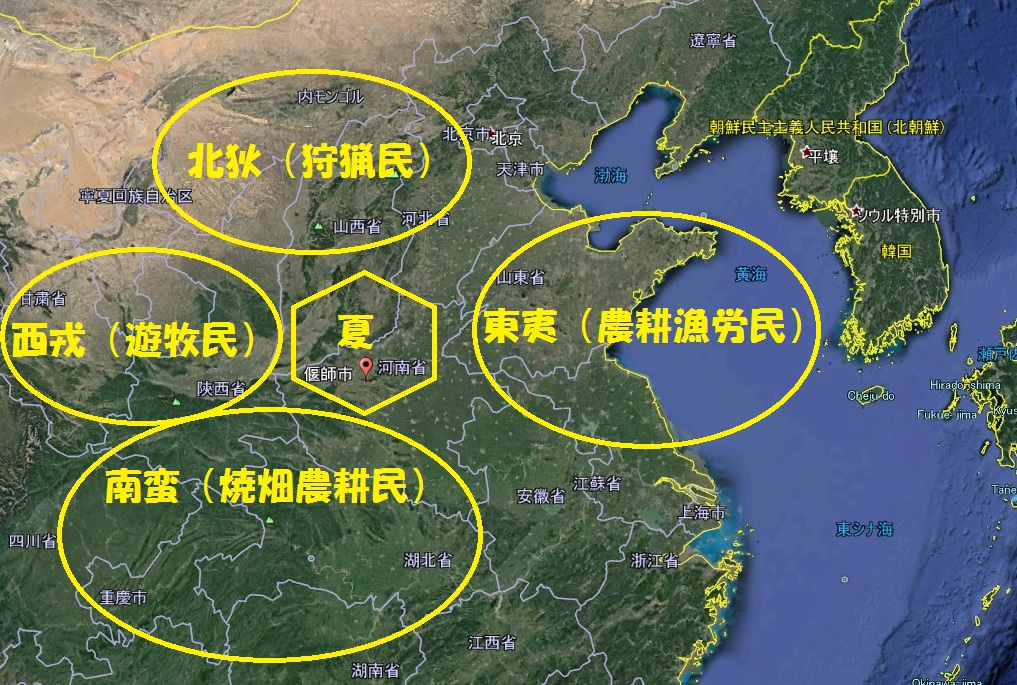

【周人】については、【西からやってきた半牧半農の民】という説が有力だが、【夏人、殷人】については、説がかなり異なる。私は、【周人はアルタイ語系(トルコ、モンゴル系)】の流れを組む人種であり、【夏人については海と川からやってきたマレー・ポリネシア系】、【殷(商)人は甲骨文字の配列から推測して南方のタイ語系】と見ている。

中華世界を統一した【秦の始皇帝】は中華帝国建国の祖とされるが、【父親が碧眼(へきがん)であった】ことから、【秦人はペルシア系】という説もある。いずれにせよ、【周人とともに、西から中原の上流にやってきた西方の部族であるのは確か】である。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、支那と朝鮮に関しての地政学に基づく歴史的な解説をベースに、それらとはまったく異なった存在である私たちの日本について、比較検討していくことで、常に劣位であり続ける支那や朝鮮、その反対に、常に優位であり続ける私たちの日本を、鮮やかに浮かび上がらせている良書となります。

さて、昨日までのところで、「中原」を中心とする黄河中下流域の「黄河文明」を滅ぼしたのが、異なった文明である農耕漁労民の「遼河文明」(りょうがぶんめい)で、やがて南下し黄河中下流域に至り、

黄色の円が「黄河文明」、赤色の円が「遼河文明」

東方から「中原」へ進出し、「夏(か)」が興り、その後、北方からの狩猟民が進出し、「夏(か)」が滅亡し、「殷(商)」が興ったという流れについて書かせて頂きました。もっとも、ここは様々な議論があるところで、明確に判明していることではないのですが、当ブログでは、現時点において、そのように考えております。

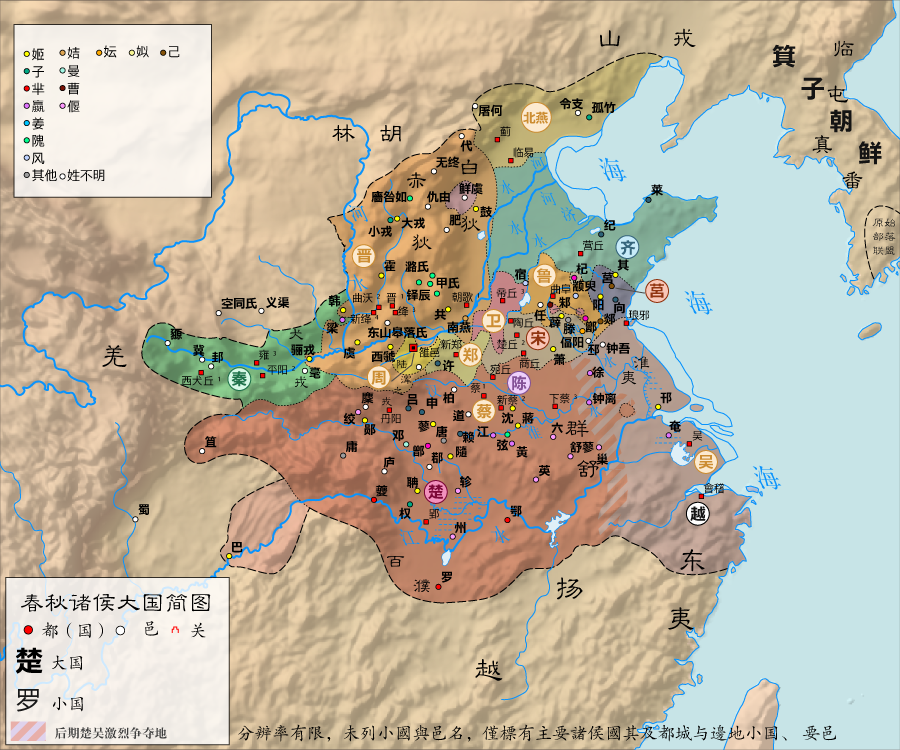

さらに続いて、草原の遊牧民が進出し、「殷(商)」が滅亡し、「周(しゅう)」が興り、その「周(しゅう)」が分裂・弱体化し、春秋戦国時代という各地で様々な種族が跋扈する混沌とした時代に突入し、

春秋時代の諸国

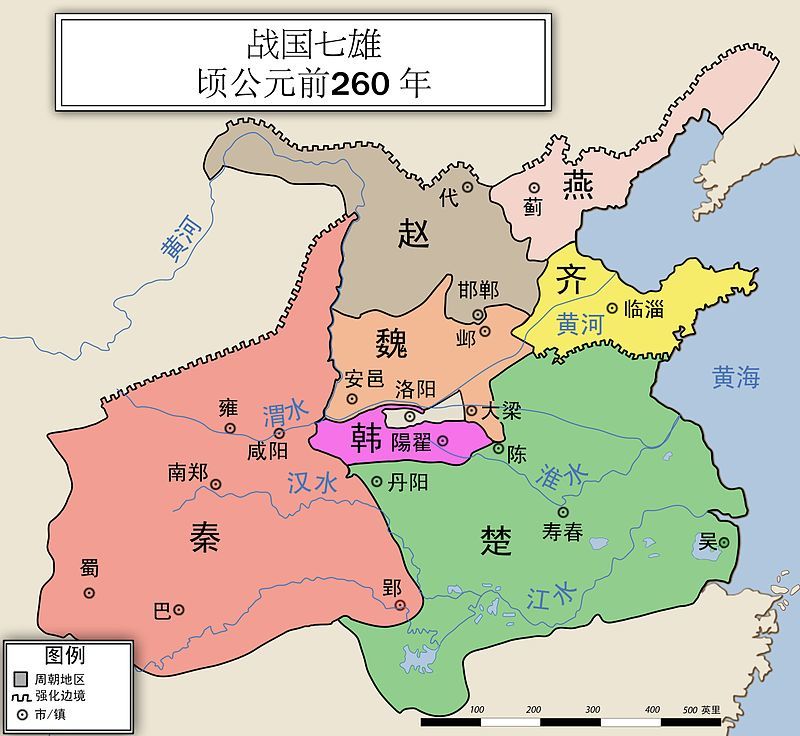

紀元前260年の戦国七雄

やがて、その中にあった草原の遊牧民である「秦」が地域一帯を統一します。

始皇帝による地域一帯の統一の特徴は、民族的に異なった、話し言葉も、文字も違った多種族文化複合集団を、コミュニケーションの手段であった表意文字である漢字の書体を統一したり、通貨を統一したり、度量衡や荷車の軸幅なども統一することで、祖先のつながりがある民族や語族とは違う、単に同じ表意文字を使用する「字族」として、いわゆる「漢人」「漢族」を生み出していったことにあります。

始皇帝

「中華民族」という幻の民族像が出来たのも、「中国」が出来たのも、「中国語」が出来たのも、20世紀になってからのお話であり、実際には「たった100年ほどの歴史」でしかないものです。

話し言葉が違っても、祖先がまったく異なっても、表意文字である「漢字」を使う人々を「漢人」「漢族」と呼んだだけで、同じ意味で「支那人」という言葉を使って呼ぶのが正しいんです。

さて、昨日と同じように、支那の神話を少し見ていきましょう。

昨日のところで、支那の神話では、天上の最高神である「帝夋(ていしゅん)」は、「東方の天帝」とされていて、二人の妻があり、妻の「義和(ぎわ)」は、「太陽の母神」で、もう一人の妻である「常義(じょうぎ)」は、「月の女神」だとされていると書かせて頂きました。

本日は、この「義和(ぎわ)」について、もう少し確認しておきましょう。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 羲和(ぎわ)は、江戸時代まで日本でも流通していた中国古代の地理書『山海経』に記載のある太陽の母神であり、炎帝に属し東夷人(日本人)の先祖にあたる帝夋(ていしゅん)の妻。羲和が天照大御神を指しているとする声もある。東海の海の外、甘水のほとりに羲和の国があり、そこに生える世界樹・扶桑(扶桑はかつて日本にあったとされる巨木)の下に住む女神である羲和は、子である「十の太陽たち」を世話している。天を巡ってきてくたびれた太陽を湯谷で洗っては扶桑の枝にかけて干し、輝きを蘇らせるという。」

昨日のところで、堯(ていぎょう)の時代に、天帝である帝夋(ていしゅん)がつかわした、天から神の一人である羿(げい)のお話がありましたが、そこにあった太陽となる10人の息子(火烏)と共通しています。

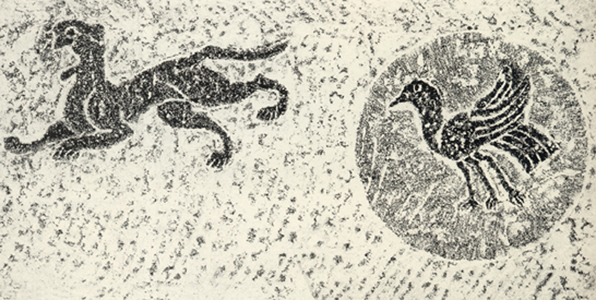

そして、火鳥というのは三足烏(さんそくう、さんぞくう)、つまり3本足の鳥で、それが登場する神話は、世界に広がっていて、太陽と関連付けられていることが多いのだそうです。

漢代の壁画。右が火烏(三足烏)。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 『淮南子』に「昔、広々とした東海のほとりに扶桑の神樹があり、10羽の三足烏が住んでいた……」と見える。この10羽の3本足の烏が順番に空に上がり、口から火を吐き出すと太陽になるという。」

太陽の中に描かれた三足烏の高句麗の壁画。左は竜、右は鳳凰。

私たちの日本でも、神武天皇の東征の折に、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって遣わされ「八咫烏(やたがらす、やたのからす)」のお話が有名ですね❤

八咫烏に導かれる神武天皇(安達吟光画)

さて、お話を戻しまして、「東海の海の外、甘水のほとりに羲和の国があり、そこに生える世界樹・扶桑(扶桑はかつて日本にあったとされる巨木)の下に住む女神」が義和(ぎわ)とありました。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 『山海経』によると、東方の海中に黒歯国があり、その北に扶桑という木が立っており、そこから太陽が昇るという。

下有湯谷 湯谷上有扶桑 十日所浴 在黑齒北 居水中 有大木 九日居下枝 一日居上枝

(下に湯谷があり、湯谷の上に扶桑があり、10の太陽が水浴びをする。黒歯国の北であり、大木は水中にあり、9の太陽は下の枝に、1の太陽が上の枝にある)

— 『山海経』海経第4巻 第9 海外東經 」

「 張守節『史記正義』では、

海外經云 湯谷在黑齒北 上有扶桑木 水中十日所浴 張揖云 日所出也 許慎云 熱如湯

(「海外経」によると、黒歯の北に湯谷があり、その上に扶桑木があり、水中で10の太陽が水浴びをする。張揖によると、そこが日の出の場所である。許慎によると、(そこの海水は)湯のように熱い)

— 『史記』巻114司馬相如列傳 第57 「湯谷」の注 」

続いて、黒歯国(こくしこく)についても見ておきましょう。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 黒歯国(こくしこく 黑齒國)とは、古代中国の伝説で遥か東方にあると考えられていた黒い歯をした人の国である。侏儒国、裸国とともに記述されている。」

続いて、侏儒国(しゅじゅこく)も見ておきましょう。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 侏儒国(しゅじゅこく)とは、古代中国の後漢書や魏志に登場する邪馬台国の南方にあると考えられていた小人の国である。黒歯国、裸国とともに記述されている。

種子島が侏儒国であると比定される動きが、一部に出ている。これは、種子島から発掘された弥生期から古墳時代にかけての人骨の調査結果で、「極端な」短頭、低頭、低身長特徴を持ち、魏志倭人伝に記述されている侏儒國の人類学的特徴と一致しているとの見解による。 この特徴は同時期の人骨が発見されている沖縄や九州、本州などには見られない特徴で「小人並」の成人の人骨は種子島だけにしか見られないとのことである。」

いかがでしょうか?

素直に考えれば、私たちの日本のどこかに、世界樹・扶桑も、黒歯国も、あった可能性がありますね❤

明治時代末期まで、私たちの日本には「お歯黒」の伝統があったわけですから。

『今風化粧鏡』五渡亭国貞画

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 「門外不出」は、中国人の体に染みついた、抜きがたい伝統なんです。 (2018/01/07)

- 中国から「伝来」、というのは真っ赤なウソなんです (2018/01/06)

- 実は、大したことはなかった、秦の始皇帝の統一 (2017/12/30)

- 「中国語」が始まったのは、1918年になってからのことなんです (2017/12/29)

- 世界の見方に合わせただけ ~ 「チーナ」と「支那」 (2017/12/28)

- 「中国人」は、実は19世紀まで存在しなかったんです (2017/12/27)

- 中国人にとっての「正しい歴史認識」 (2017/12/26)

- 「お歯黒」と支那の神話 (2017/12/01)

- 中国人を「支那人」と言ってしまうと困ってしまうこと (2017/11/30)

- 黄河文明を滅ぼしたのは。。。 (2017/11/29)

- 中国の皇帝のシンボルとされる「竜」は、日本に生息していた「ワニ」です (2017/11/28)

- シャクトリムシと黄河文明 (2017/11/27)

- 客家とキリスト教とユダヤ人 (2017/11/26)

- (問) 中国人の祖先の目の色は? (2017/11/25)

- 中国の「オネエ言葉」って何??? (2017/11/24)