2021-05-19 (Wed)

本日のキーワード : 脆弱、中国、国民国家

脆弱(ぜいじゃく) : 身体・組織・器物などがもろくて弱いこと。また、そのさま。

本日の書物 : 『この厄介な国、中国』 岡田 英弘 ワック

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 しかし、この【国民国家という概念の発明】は、【世界史を大きく変える】ことになった。なぜなら、【国民国家という神話の下】に【団結したフランス人】の前に【敵がいなくなってしまった】からである。

それまでの戦争は、【王が雇った傭兵】によって行われていた。こうした【職業軍人】は、【ビジネスで戦争を行う】ため、高い金を出したほうが優秀な兵士を雇うことができる。だからたくさんの兵士を集めようと思えば、金がかかってしかたがない。また、いくら優秀な兵士だからといっても、命あってのものだから、【命懸けの危険な作戦などには参加したがらない】。結局彼らにとって、【どちらが勝とうが本当はどうでもいい】からである。

王のポケットマネーで戦争していた時代はこれでもよかったが、この【国民国家の利点を最大限に利用したのがナポレオン】の出現で、戦争はすっかり様変わりしてしまった。国民国家になれば、【愛国心】に訴えて兵を募り、瞬く間に大規模な軍隊を組織することができる。そうやって徴兵された【国民軍の兵士たちは、自分たちの国を自分たちの手で守るという理念がある】ため、それまでの傭兵隊や専門の軍隊とは【比べものにならないくらい強かった】。

このフランス軍の快進撃に恐れをなした周辺の国々は、防衛上の必要から、進んで国民国家に転換した。王を戴いたままの国でも、それまでは君主が民を支配していたのが、国家が君主を持つという形の【立憲君主制という国民国家】となったのである。

近代に入り、【ヨーロッパ諸国が次々と海外に植民地を建設し、世界を席巻していった最大の理由】は、【ひとえにこの国民国家というシステムの優秀さであった】と言えよう。

【こうした欧米の圧倒的な力の前に、中国の命運はまさに尽きようとしていた】。

そうなると、【中国として採るべき選択肢はひとつしかない】。【皇帝の私有物である帝国を一挙に中国という国民国家にすること】である。【それ以外、中国が生き残る道はなかった】。

そこで【清朝】は、1904年に科挙を廃止した。その年の5月の科挙を最後に、千三百年以上の歴史を持つこの制度に幕が下ろされた。【中華民国が建国】され、【中国が国民国家への歩みを始める】のは1912年のことだが、【実質的に中国が皇帝システムを捨て去ったのは、科挙が廃止された、まさに1904年の、この瞬間であった】と言っていい。

しかし、【はたして中国は真の意味での国民国家に変われたのか】 ―― 【答えは「ノー」である】。だが、そのことを立証する前に、【日本】のケースを見ておきたい。』

アイデンティティ ~ 他がなければ自己意識もないということ

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、およそ20年前に出版されたものですが、そこから現在に至るまで相も変わらず、「中国」というものを正確に理解できない(=トンチンカンな幻想を抱く)日本人が数多く存在していて、開いた口が塞がらない状況にあるのですが、そのような方々に、まさに“打って付け”の内容となっており、是非とも正しい「中国」理解を広く一般国民に知らしめるべく、当ブログが自信を持ってお勧めする良書になります。学校教育で教え込まれる「中国」のイメージが、如何に実態とかけ離れているのかが、非常によく理解できると思います(笑)

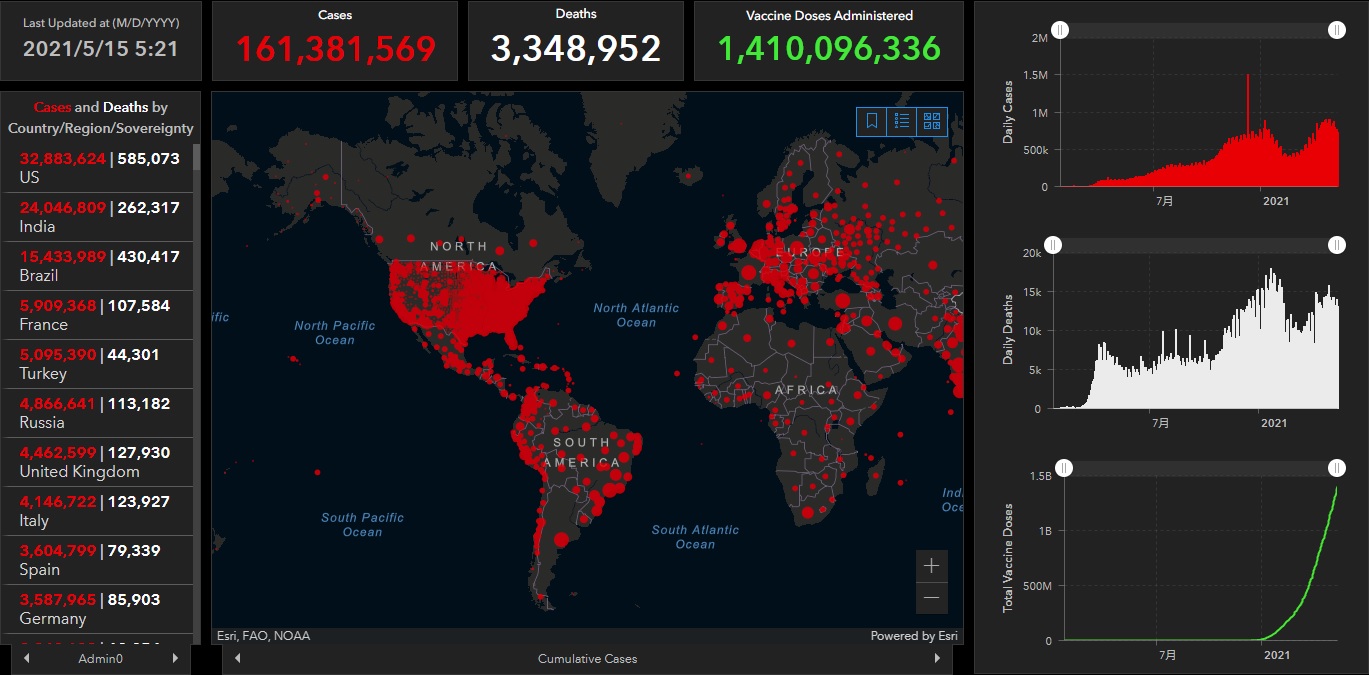

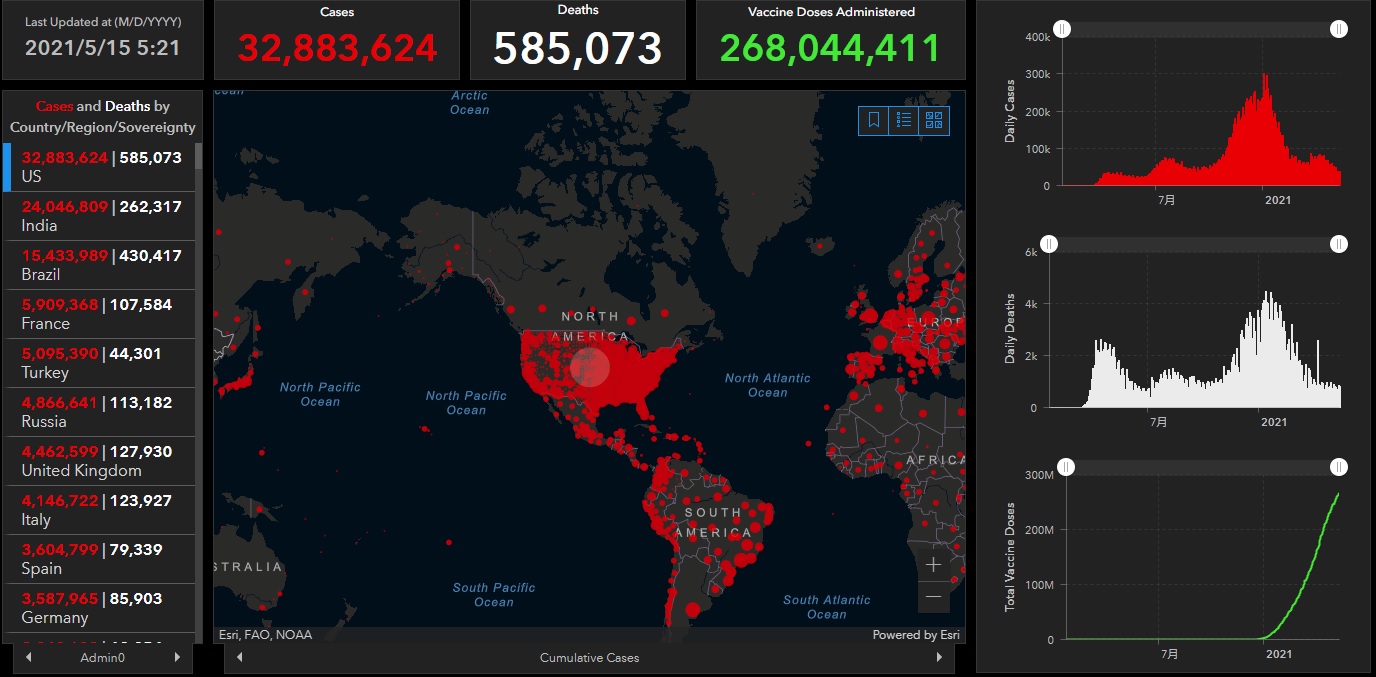

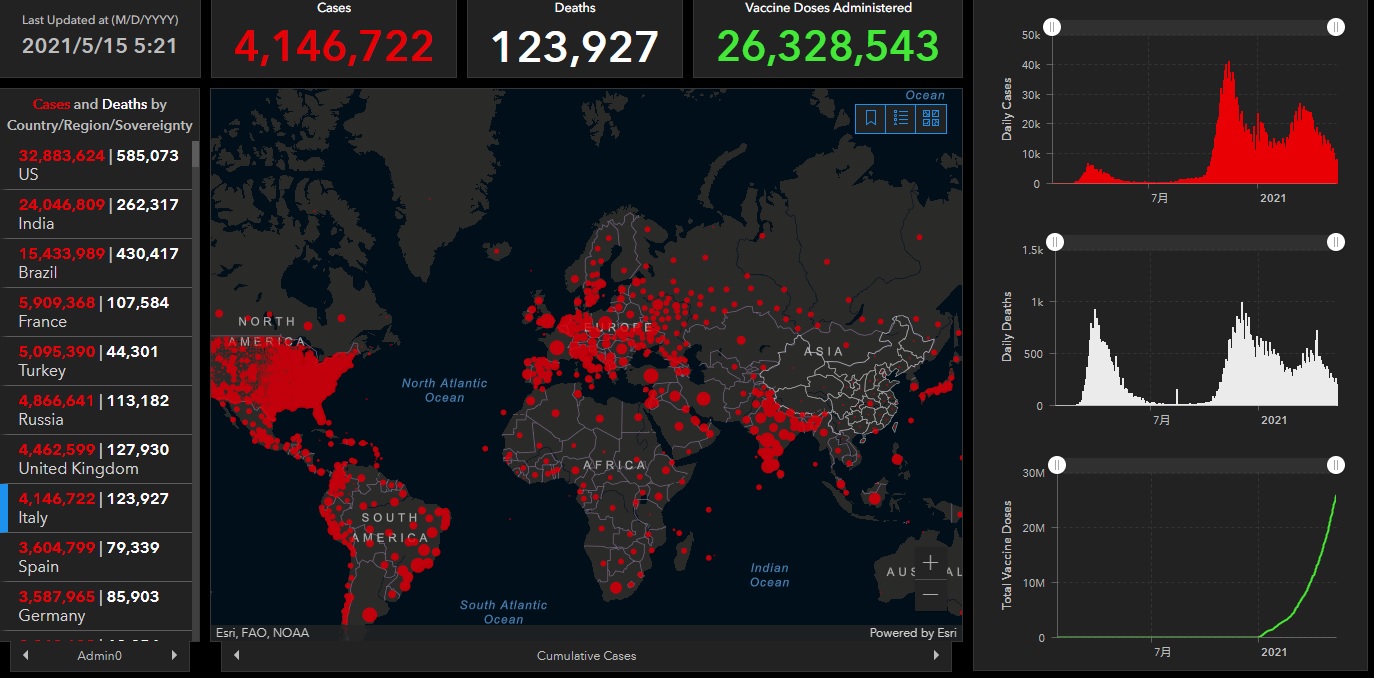

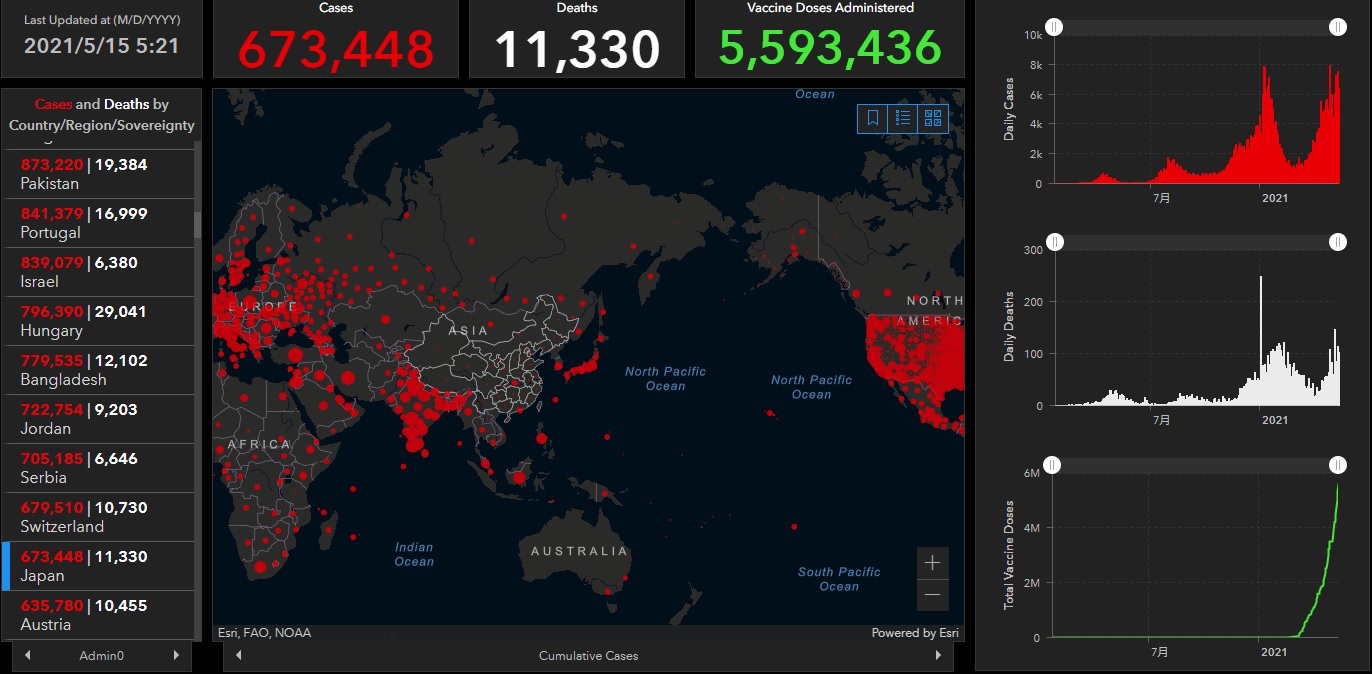

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 585,073(584,276)÷32,883,624(32,841,406)=0.0177・・・(0.0177) 「1.77%(1.77%)」

イタリア : 123,927(123,745)÷4,146,722(4,139,160)=0.0298・・・(0.0298) 「2.98%(2.98%)」

日本 : 11,330(11,249)÷673,448(667,182)=0.0168・・・(0.0168) 「1.68%(1.68%)」

☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)

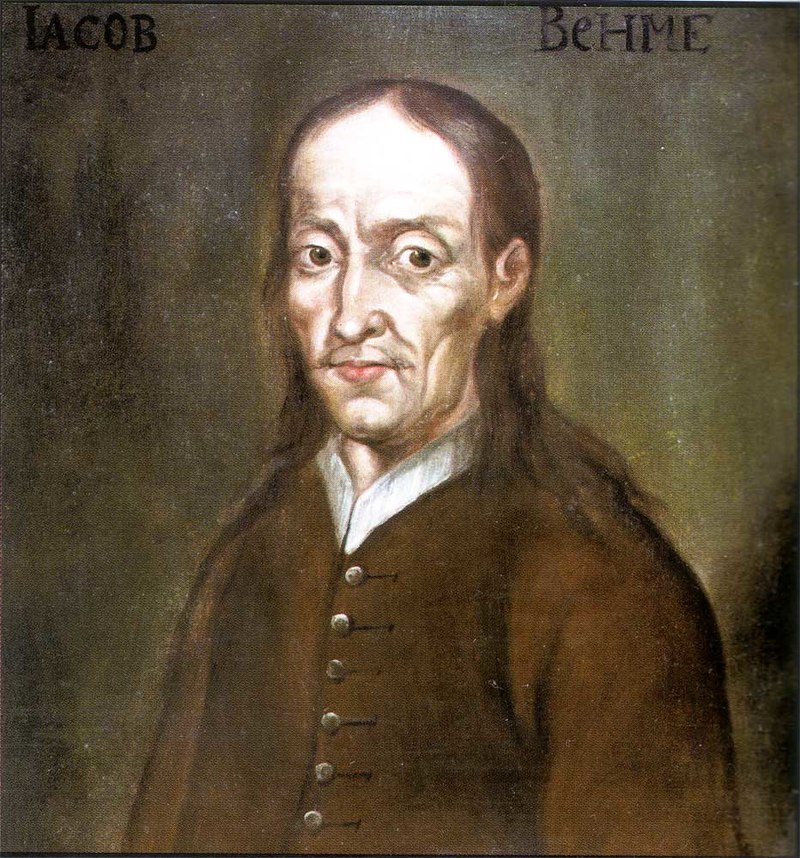

さて、これまで、「キリスト教神智学(Christian theosophy)」または「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」として知られる、ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)から始めて、それを受け継いできた人々についてその流れを追ってまいりました。彼らが言っていたことを、簡単に表現したものを列挙致しますと、次のようになります。

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)

世界は本来壊れているものであり、それを直すことができるのは正しい者だけである

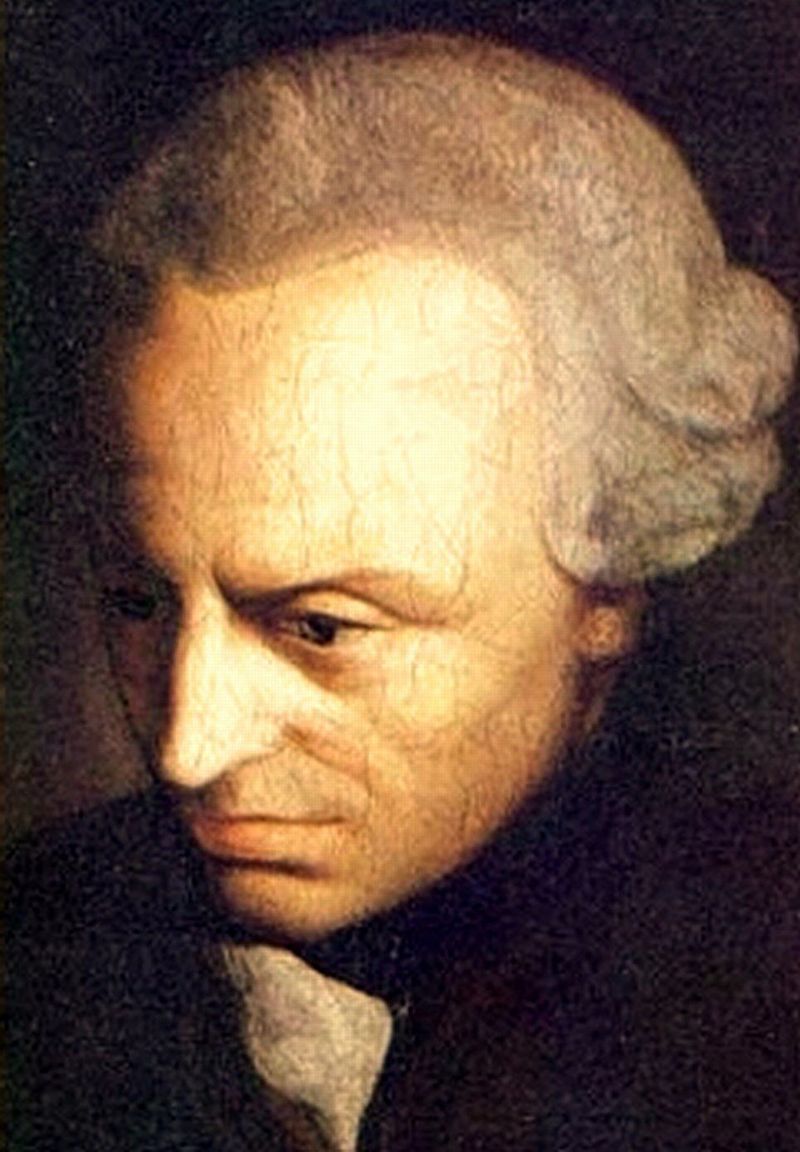

イマヌエル・カント

たとえ世界を直すことができなくても、私たちは常に世界を直すことができると仮定して行動しなければならない

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

世界が固定されていたとしても、私たちは無意識のうちに分裂を起こし、世界が再び崩壊し始めることになる

カール・マルクス

私たちには、世界を壊したいという衝動はない。もし私たちが世界を壊すとすれば、それは私たちが社会とその主人たちからそうすることを学んだからである。

ウラジミール・レーニン

われわれは、世界を固定するために、意識の統一を強行しよう

W・E・B・デュボイス(1918年)

世界のことは忘れて。 私はどうなるの? 私は二つ意識の一部です。 助けて!

御覧のように、その根底に存在しているのは、ユダヤ・キリスト教的な「贖罪(しょくざい)」の意識になります。キリスト教ならば、イエス・キリストが磔刑に処せられたことを以て、人類の罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いであるとし、人類に救いをもたらす(もたらした)とする、そんな意識です。ですから、これは明確に宗教的な思考・思想であり、これら一連の流れ・系譜は、なんらかの“ひとつの宗教”であると考えることで、より一層理解し易くなります。

マルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想も、“とあるひとつの宗教”から生み出された「贖罪」の意識であり、それは“物質的”なものでしかありませんでした。だからこそ、大失敗に終わったとも考えられるわけですが。。。

しかし、その“とある宗教”の信者らは、大失敗のあと、さまざまな“アイデンティティ”を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物としての“罪”を創り出し、自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になることとなります。

そこで現在、次の論文を参考にさせて頂きながら、その“アイデンティティ”について、果たしてそれは一体どのようなものであるべきなのかについて考えているところになります。

☆『アイデンティティ概念の再構築の試み : イタリア人アイデンティティという事例とともに』 宇田川 妙子

それでは早速、昨日の続きを見て参りましょう。

『 近代的なるものは、差異からアイデンティティを構成するのではなく、アイデンティティから差異を構成する。(クロスバーグ1998: 162)

自分にさわって自分の手を握りしめるたびに、そう、 「私」 と私は言った。しかし私は誰にそう言ったのだろうか。そして誰にとっての「私」なのか。私はひとりきりだった。(Pirandello 1992: 126)

関係は完全な全体性からではなく、完全性を構成することの不可能性から生じる。(ラクラウ&ムフ2000: 199)

4 イタリア人アイデンティティ

4.3 もう一つのイタリア人アイデンティティ?

・・・そもそもアイデンティティとは、すでに 2 章でも指摘したように、他との差異が構造的に組み込まれている概念である。それは簡単に言えば、他がなければ自己意識もないということだが、その差異が異同という語りにすり替えられることによって固定化 ・本質化してしまうことが、現在のアイデンティティの問題点であることも述べてきた。つまり、エピグラフのクロスバーグの言葉のように 「差異からアイデンティティを構成するのではなく、アイデンティティから差異を構成する」 という問題である。

しかし、これに対して、上記の例で用いられた 「イタリア人」 とは、(少なくとも一面では) 他者 (この場合は日本) との出会いのなかで立ち上がってきた言葉であると考えられる。すなわち彼らは、他者との関係性に自らを投企するためにイタリア人であるというカテゴリーを用いたのであって、とするならば、この場面での 「イタリア人であること」 とは、根源的にそうした他者との関係性に依拠するアイデンティティの発露、つまり 「差異から構成されたアイデンティティ」 のあり方として評価することもできるのではないだろうか。

そして、この側面に気付くならば、同様のことはこの事例のみならず、他のイタリア人アイデンティティ表出の場面にも見出すことができるに違いない。たとえば、先に述べた類型的なイタリア人意識とは、たいていは筆者などの外国人の存在が関与している場で表出されるものであった。これは、一見当たり前のことかもしれないが、我々は、彼らが様々な外国人と出会った際に、類型的なイタリア人イメージを頻繁に利用して演技しているのは、他者との関係を生み出すためであることにさらに注目する必要があるだろう。実際、筆者は、彼らがしばしば話のきっかけや盛り上がりの手段として自らイタリア人であることに言及している場面に頻繁に出くわした。彼らはそこで、自らをイタリア人であると述べるとともに、しばしば相手をも○○人 (筆者の場合は 「日本人」 ) と見なしながら類型的な掛け合いを好んで演じていたが、その際、彼らの一義的な関心は、自分や相手に対する本質化ではなく、自らその関係性に参画しそれを出現させることにあったと考えられる。「イタリア人」 (そして 「○○人」 も ) とは、こうした他者との関係性への基点および起点であり、その意味では、彼らにとっては自己性の表出そのものであるとも言えるのである。

ゆえに、筆者は先に、彼らのパフォーマティブなイタリア人アイデンティティの実践はその固定化 ・本質化にはつながらないと述べたが、それはむしろ、彼らのイタリア人アイデンティティが根源的には関係性に貫かれているがゆえの現象であると言ったほうがよいだろう。もちろん、そこで発せられた 「イタリア人」 (および相手方の 「○○人」 も) は再帰的に反省されるならば、単なる基点 ・起点を越えて本質として解釈され、本質化することもある。また、これが国民国家の枠組を背景とする言葉であるかぎり、そもそもこの言葉の使用に当たってはその枠組の存在が影響を与えていることを無視することはできない。しかし、こうしたイタリア人アイデンティティの実践では、イタリア人カテゴリーが再び基点 ・起点として次なる交渉にさらされるがゆえに、その本質化は、実践が続けられる限り果てしなく交渉され、ずらされていく。その結果、今後さらに国民国家の枠組みが相対化されていくとともに、イタリア人というカテゴリー自体の意味が低下し、その存在自体が問い直されていくということもあるかもしれない。そしてこの実践には、そうした脱本質化の効用があるということ以上に、他者との関係を創出させるという意味での自己性の開示が含まれているからこそ、彼らは、カテゴリーの本質化という危険性と表裏一体になりながらも、イタリア人という言葉を頻繁に用いて自分を表明しようとしているのだとも言えるのではないだろうか。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 日本語と北京語の決定的な違い ~ 台湾人親子の絆を引き裂いた “北京語の強制” (2021/05/26)

- 毛沢東が考え出した恐るべき国民国家・改造計画 = ジェノサイド (2021/05/25)

- 民族自決 ~ 中国の崩壊が始まるのは、チベットやモンゴルやウイグルを外国と認めさせたとき (2021/05/24)

- 清朝皇帝が、モンゴル人からはいっさい税金を取らなかった理由とは? (2021/05/23)

- “同じ言語” と “同じ歴史” を共有する国民というものが存在しない 「中国」 (2021/05/22)

- 日本のような純粋度の高い国民国家は存在しない、ということを知らない日本人 (2021/05/21)

- すでに 「日本人」 という国民が成立していたのは、いつ頃のことでしょうか? (2021/05/20)

- いま再び、中国の命運はまさに尽きようとしてる ~ “国民国家” に成れない中国の致命的な脆弱性 (2021/05/19)

- フランス革命が作り上げた “幻想” (2021/05/18)

- フランス革命と、アメリカの独立によって、初めて発生した “システム” (2021/05/17)

- 中国が未だに手に入れることができない「国民国家」という武器 (2021/05/16)

- 中国や朝鮮といった儒教の国々が「パクリ」の国である理由 ~ そもそも儒教も「パクリもの」だったから (2021/05/15)

- 道教と 『老子』 ~ その本当の関係は? (2021/05/14)

- 一番は「おカネ」、二番は「家族(但し嫁除く)」、哀れな国家は三番目、それが中国人 (2021/05/13)

- 道教の源流 (2021/05/12)