2021-04-29 (Thu)

本日のキーワード : 構築主義、アイデンティティ

構築主義(constructionism)とは、現実に存在していると考えられる対象や現象は、客観的もしくは物理的に存在しているのではなく、人々の認識によって社会的に構築されていると考える社会学の理論的立場。社会構築主義、構成主義、社会構成主義ともいう。たとえば、多くの人々は「地球は丸い」ということを体験的に確認しているわけではなく、物理的計算や史実に基づいて共有された社会的な現実として認識している。このように、客観的かつ物理的な現実として存在すると考えられている「丸い地球」も、人々が共有する「地球は丸いものだ」という認識によって構築された現実として理解される。

構築主義の特徴は、対象や現象の実体がなくても、人々の認識があれば現実として構築されると考える点である。この点から、しばしば本質主義essentialism(対象や現象には実体があると考える理論的立場)と対置されるが、理論的な背景が異なるため、一様に対立関係にあるとはいえない。構築主義の系譜も多岐にわたり、シンボリック相互作用論、ジェンダー論、権力論などで展開されている。

代表的なのは、ラベリング論の系譜から登場した社会問題の構築主義的研究である。社会問題には実体があるのではなく、それは問題であるとするクレイム申し立て活動によって構築される。たとえば、好意を寄せる相手をつけまわす行為を「純愛」として人々が認識していれば問題にならないが、それを問題視する人や団体がクレイムを申し立て、そのクレイムによって人々が「問題だ」と認識することで「ストーカー」が社会問題として構築される。

構築主義は、さまざまな研究対象や事例の成立過程を明らかにできるため汎用(はんよう)性が高い。一方で、対象や現象の本質的理解を放棄し、問題の改善には寄与しないなどの批判もある。

本日の書物 : 『この厄介な国、中国』 岡田 英弘 ワック

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 【日本人】の中には、【中国に対する抜きがたい“幻想”】が居すわっている。それはなにかと言えば、【「日本人と中国人は古くからの“隣人”である」という幻想】であり、【「日中は理解しあえる」という間違った思い込み】である。この幻想から自由にならないかぎり、日本人はこれから先も中国人と付き合って行くことは永遠にできないであろう。これは、歴史学者としての私の実感である。

かつてギリシアの哲人ソクラテスは【「無知の知」】を説いた。つまり、【自分がなにも知らないという事実を認識する】ことから哲学は始まるというのだが、【日本人にとっての中国もそれと同じ】である。つまり、【中国や中国人のことをなにも知らないのだという自覚】を持たないかぎり、日本人は永遠に中国を知ることはできない。…

繰り返し強調するが、【日本人は中国や中国人のことをなにも知らない】。これは、中国について不勉強であるという意味ではない。

【そもそも、日本という国ができて以来、日本人は真の中国や中国人に接する機会はほとんどなかった】のだから、【知らなくて当然】なのである。

地理的には、たしかに中国大陸と日本列島は至近距離にあるわけだが、こと【相互理解】という点に関しては、【日中関はほとんど絶無に等しい】。このような例は世界史的に見ても、ひじょうに珍しいのではないだろうか。』

アイデンティティと構築主義的アプローチ

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、およそ20年前に出版されたものですが、そこから現在に至るまで相も変わらず、「中国」というものを正確に理解できない(=トンチンカンな幻想を抱く)日本人が数多く存在していて、開いた口が塞がらない状況にあるのですが、そのような方々に、まさに“打って付け”の内容となっており、是非とも正しい「中国」理解を広く一般国民に知らしめるべく、当ブログが自信を持ってお勧めする良書になります。学校教育で教え込まれる「中国」のイメージが、如何に実態とかけ離れているのかが、非常によく理解できると思います(笑)

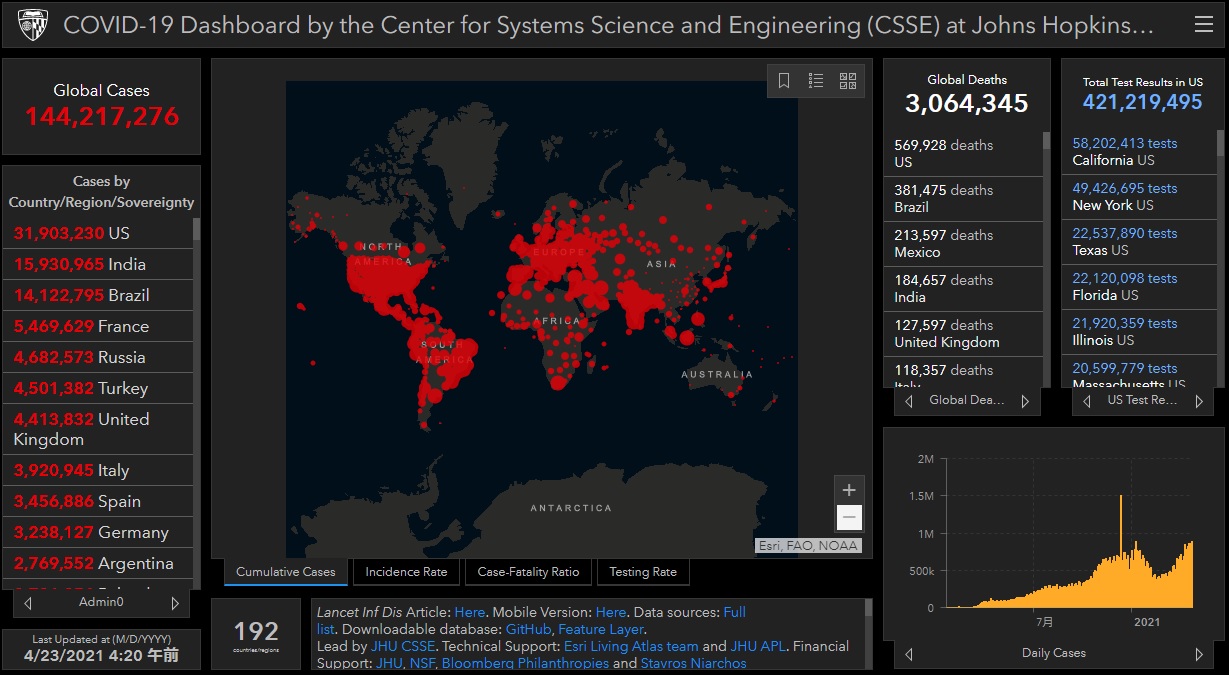

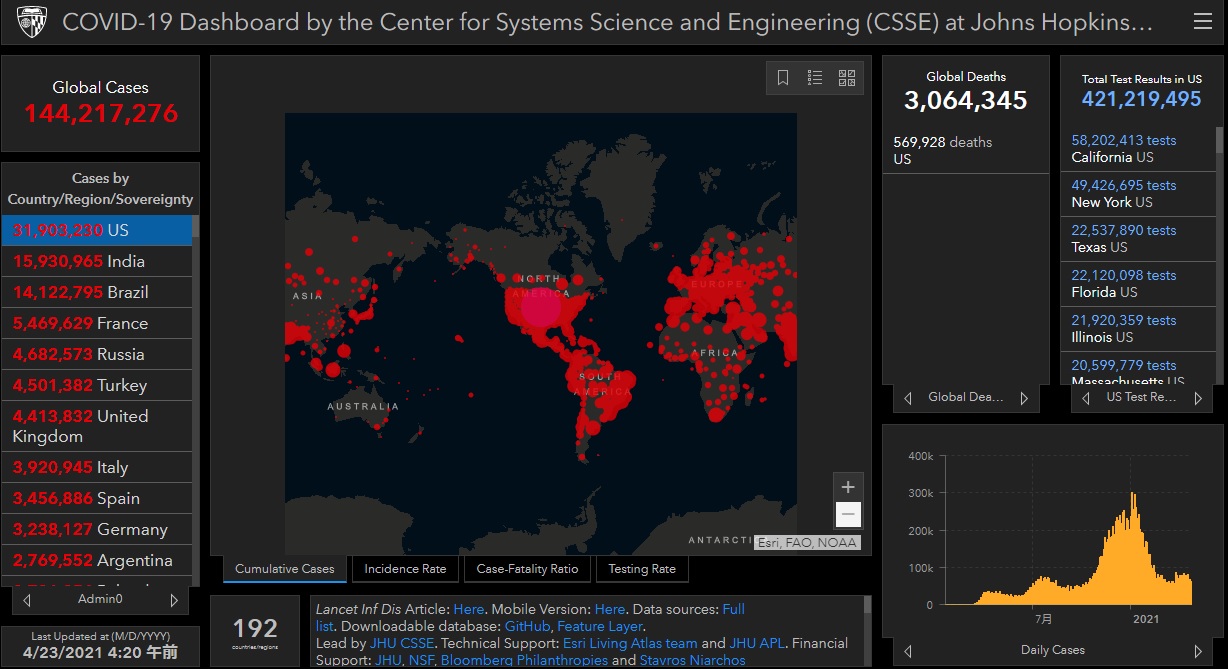

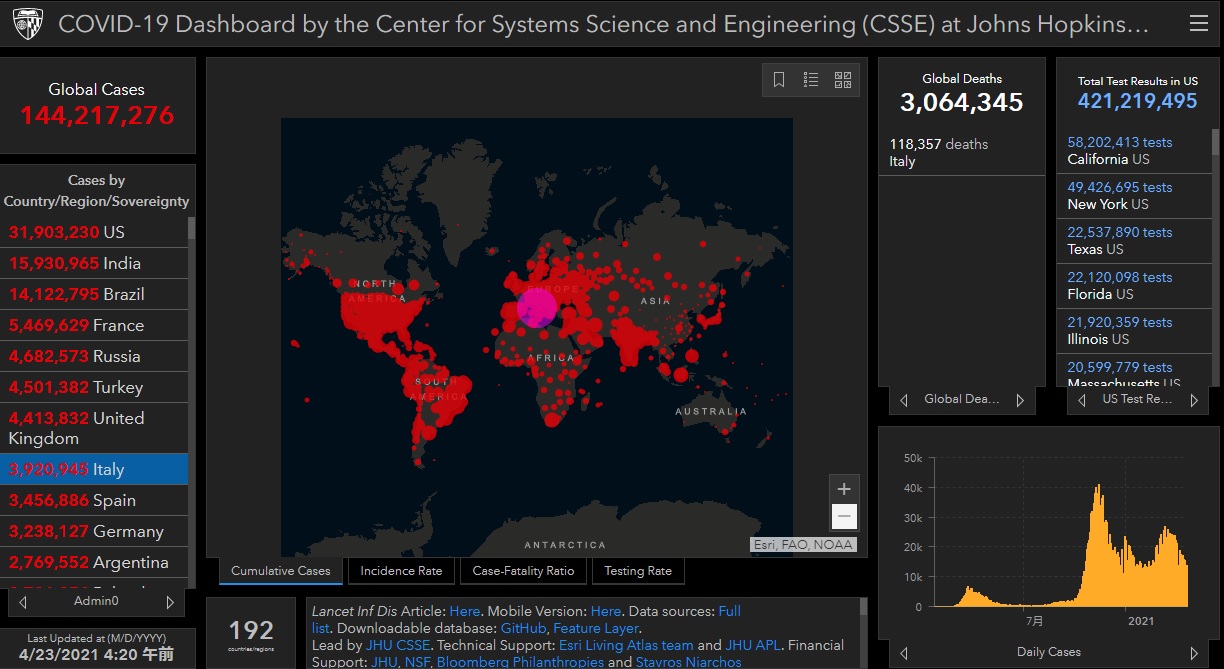

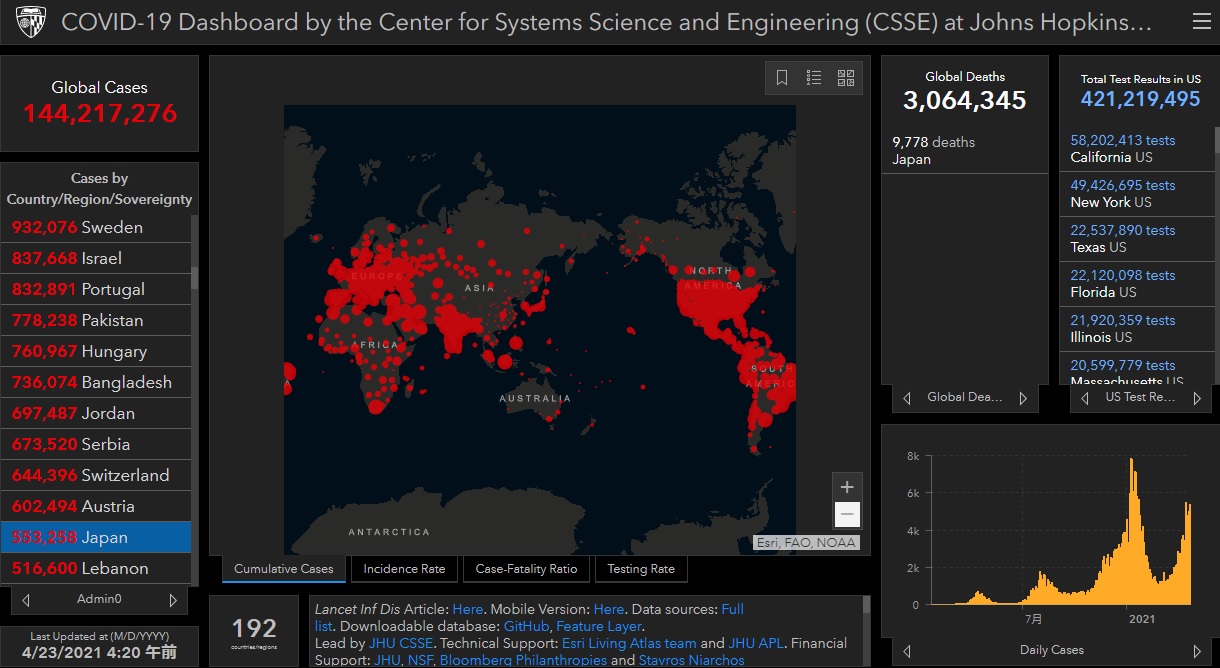

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 569,928(569,185)÷31,903,230(31,847,389)=0.0178・・・(0.0178) 「1.78%(1.78%)」

イタリア : 118,357(117,997)÷3,920,945(3,904,899)=0.0301・・・(0.0302) 「3.01%(3.02%)」

日本 : 9,778(9,735)÷553,258(547,759)=0.0176・・・(0.0177) 「1.76%(1.77%)」

☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)

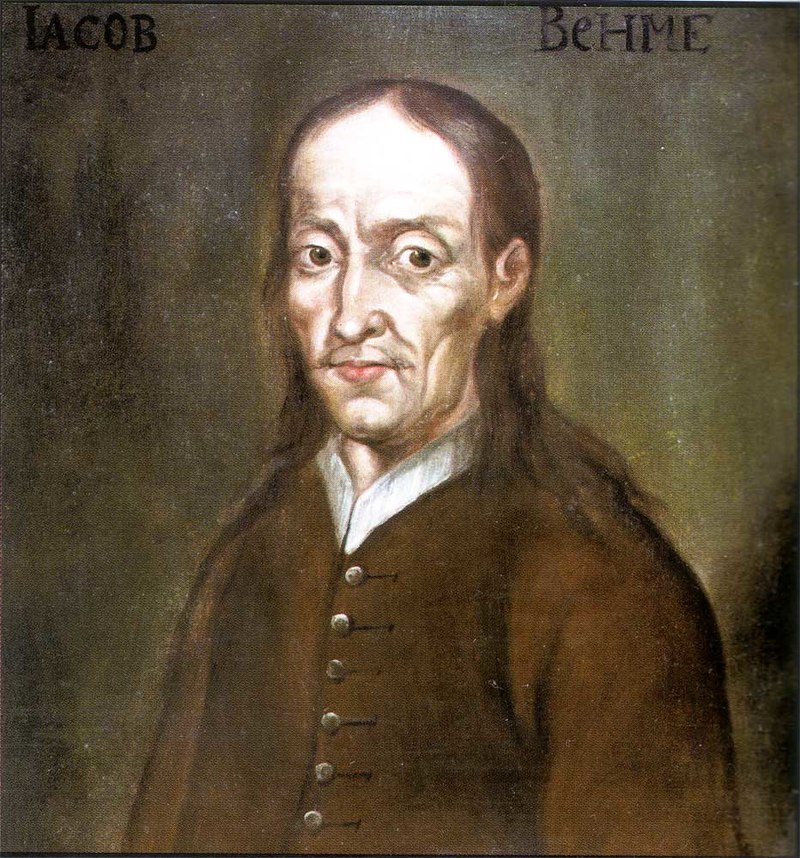

さて、これまで、「キリスト教神智学(Christian theosophy)」または「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」として知られる、ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)から始めて、それを受け継いできた人々についてその流れを追ってまいりました。彼らが言っていたことを、簡単に表現したものを列挙致しますと、次のようになります。

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)

世界は本来壊れているものであり、それを直すことができるのは正しい者だけである

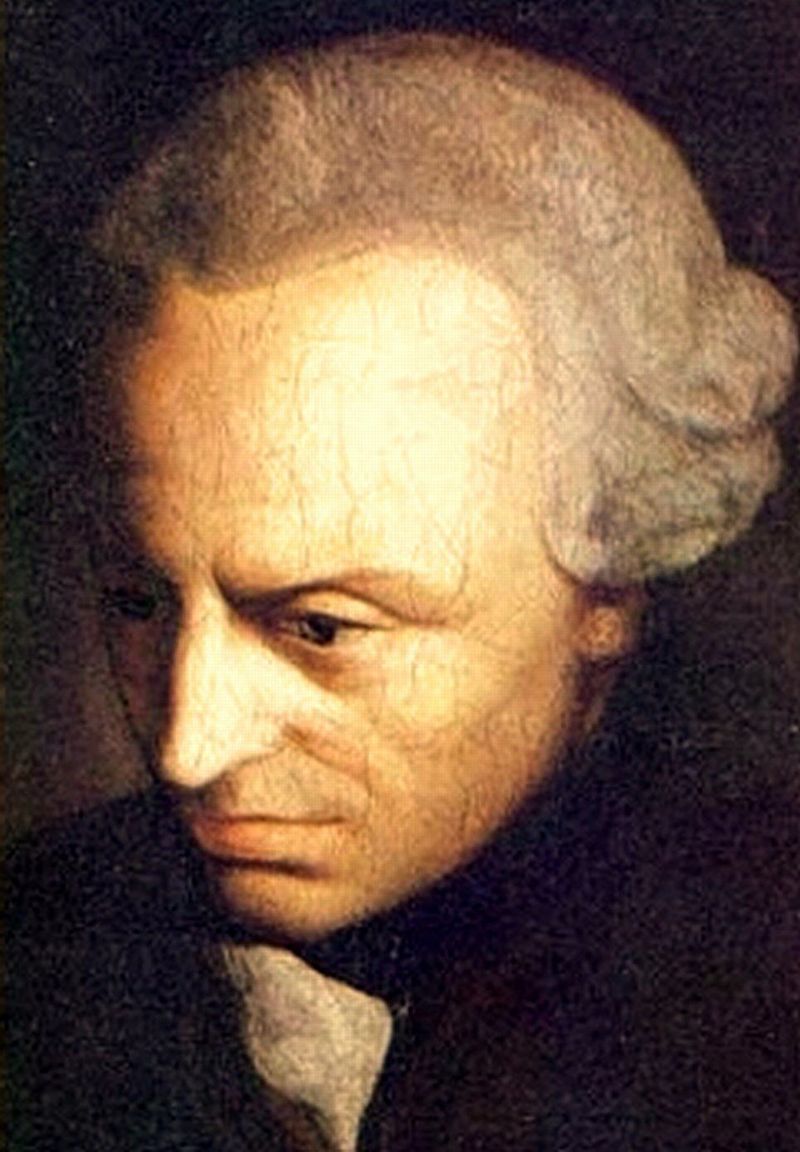

イマヌエル・カント

たとえ世界を直すことができなくても、私たちは常に世界を直すことができると仮定して行動しなければならない

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

世界が固定されていたとしても、私たちは無意識のうちに分裂を起こし、世界が再び崩壊し始めることになる

カール・マルクス

私たちには、世界を壊したいという衝動はない。もし私たちが世界を壊すとすれば、それは私たちが社会とその主人たちからそうすることを学んだからである。

ウラジミール・レーニン

われわれは、世界を固定するために、意識の統一を強行しよう

W・E・B・デュボイス(1918年)

世界のことは忘れて。 私はどうなるの? 私は二つ意識の一部です。 助けて!

御覧のように、その根底に存在しているのは、ユダヤ・キリスト教的な「贖罪(しょくざい)」の意識になります。キリスト教ならば、イエス・キリストが磔刑に処せられたことを以て、人類の罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いであるとし、人類に救いをもたらす(もたらした)とする、そんな意識です。ですから、これは明確に宗教的な思考・思想であり、これら一連の流れ・系譜は、なんらかの“ひとつの宗教”であると考えることで、より一層理解し易くなります。

マルクス主義・共産主義・社会主義という類の妄想も、“とあるひとつの宗教”から生み出された「贖罪」の意識であり、それは“物質的”なものでしかありませんでした。だからこそ、大失敗に終わったとも考えられるわけですが。。。

しかし、その“とある宗教”の信者らは、大失敗のあと、さまざまな“アイデンティティ”を次から次へと粗製濫造することによって、「贖罪」の対象物としての“罪”を創り出し、自らの罪に対する償(つぐな)い・贖(あがな)いを果たそうと躍起になることとなります。

そこで現在、次の論文を参考にさせて頂きながら、その“アイデンティティ”について、果たしてそれは一体どのようなものであるべきなのかについて考えているところになります。

☆『アイデンティティ概念の再構築の試み : イタリア人アイデンティティという事例とともに』 宇田川 妙子

それでは早速、昨日の続きを見て参りましょう。

『 近代的なるものは、差異からアイデンティティを構成するのではなく、アイデンティティから差異を構成する。(クロスバーグ1998: 162)

自分にさわって自分の手を握りしめるたびに、そう、 「私」 と私は言った。しかし私は誰にそう言ったのだろうか。そして誰にとっての「私」なのか。私はひとりきりだった。(Pirandello 1992: 126)

関係は完全な全体性からではなく、完全性を構成することの不可能性から生じる。(ラクラウ&ムフ2000: 199)

2 アイデンティティ論の現在

2.1 構築主義的 「転回」 とは

アイデンティティに関する議論は、現在、ホール等が端的にまとめているように (Hall 1992, Calhoun 1994,ホール1999)、構築主義的な論調が主流をなしていることはすでに述べたとおりである。それは、アイデンティティとは、いかに堅牢に見えようとも、けっして各人 (各集団) に生来備わっている不変の本質に由来するものではなく、歴史のなかで社会文化的に作られたものであるという考え方である。本質などというものはどこにもなく、あるのは、何ものかを本質として産出・結晶化させてきた歴史 (または権力) であると言い換えることもできる。それゆえ近年のアイデンティティ論は、個々具体的なアイデンティティに関して、それが歴史的にどう構築されてきたかを解明するという作業にかなりの労力を費やしているといっても過言ではない。

スチュアート・ホール

また、こうした構築主義的な視点は、アイデンティティの多元性という考え方にも密接につながる。従来、特に集団的なアイデンティティの場合、その内部はあたかも均質・同質であるかのようにみなされてきたし、皆が同じアイデンティティを共有しているからこそ、互いに連帯して自分たちのアイデンティティを主張することができると考えられてきた。しかしながら、同じ民族、同じ性であっても、その内部は多様であることは、たとえば、女性というアイデンティティをもはや安易に主張できなくなっているフェミニズムの歴史を一瞥すれば明らかである(宇田川1998a)。

そもそも個々人のアイデンティティ意識は、よく考えれば当たり前のことだが、一つだけに収斂するものではない (Sökefeld 1999) 。我々は、民族、性別、性的指向、年齢、階層など、さまざまな場面や位置づけに応じた複数のアイデンティティを操作しながら生活をしている。ゆえに或るアイデンティティが或る個人にとっていかに重要なものであるとしても、それは、それら複数の位置づけのなかで場面に応じた選択と決定がなされて表面化したものであるし、場面や文脈が異なれば、他のアイデンティティ意識が (やはりその他の位置づけと交渉しながら) 前面に出てくる。たとえば、同様の視点に立つ論者の一人ムフは、アイデンティティを 「種々の主体位置の集合によって構成されたもの …… (さらに言えば) それらの重層的な決定と置き換えの絶えざる運動」 (ムフ1998: 156) であると見なしている。

シャンタル・ムフ

そしてこのことは、どんなアイデンティティも、その内部には裂け目や矛盾を抱えていることを意味している。実際、多くの集合的アイデンティティは、他の文脈や場面ではその同質性に揺らぎを見せ、内部の多様性が表面化して分裂を引き起こしたり、さらには、その正当性の根拠を失って存続の危機に晒されてしまうこともすでに知られている。その典型的な一例が、黒人女性、第三世界女性、レズビアン等々の多様な女性たちから異議を突きつけられた 「女性」 というアイデンティティだが、もちろん 「黒人女性」、 「第三世界女性」、 「レズビアン」 も偶然的で不安定な構築物でしかない。さらには、たとえば民族アイデンティティのもとではしばしば女性アイデンティティが無効化されてしまうように、一つのアイデンティティが他を抑圧するということも起こる。アイデンティティとは、それ自体が本来的に多元的であり、複数の要素間でなされた諸決定の産物として表出したものであるという意味においても、基本的に構築的な所産なのである。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- グルメな中国人にとって非常にポピュラーなこと (2021/05/06)

- 日本の庶民階層と中国の庶民階層との違い (2021/05/05)

- ただひたすらに “模倣” を繰り返す中国人が持つ、その世界観 (2021/05/04)

- 20世紀になるまで、自前の「文字」がなかった中国人 (2021/05/03)

- 「漢文 = 中国語」 と勘違いしている日本人 (2021/05/02)

- 「日本」「日本人」というアイデンティティが誕生したのは、いつ頃でしょうか? (2021/05/01)

- 建国以来、20世紀に入るまで日本は、中国と正式に国交を持ったこともありませんし、持とうと思ったこともありません! (2021/04/30)

- 日本人は中国や中国人のことをなにも知らない (2021/04/29)

- 現代まで受け継がれている支那伝統の “朝貢(ちょうこう)” ~ 権力者による 「国内向けのコマーシャル」 (2021/04/28)

- もしも、13億人の中国人が一緒になったら、どうなるの? ~ 日本人と中国人では結果がまったく異なる『三本の矢』 (2021/04/27)

- いわゆる “中国語” の実態は、てんでばらばら(笑) (2021/04/26)

- 「ありがとう」 ~ 中国人社会で他人には絶対使うことがない言葉 (2021/04/25)

- 同じ移民でありながら、アメリカ化する人々とアメリカ化しない人々 (2021/04/24)

- 古い「漢族」、新しい「漢族」 ~ 今から1800年前に地球上から姿を消した人々 (2021/04/23)

- 学校では決して教えてもらえない、“三国時代”の実態(笑) (2021/04/22)