2021-04-04 (Sun)

本日のキーワード : 二元論、分断、アイデンティティ

神学における二元論は、世界における二つの基本原理として、例えば善と悪というようなお互いが背反する人格化された神々の存在に対する確信という形で現れている。そこでは、一方の神は善であり、もう一方の神は悪である。また、秩序の神と混沌の神として表されることもある。

3世紀、キリスト教徒の異端者であったシノペのマルキオンは、新約聖書と旧約聖書はそれぞれ背反する二つの神の御業だと考えた。

福音記者ヨハネとシノペのマルキオン(右)を描いた絵画(11世紀頃・ニューヨーク・モルガン図書館蔵)

本日の書物 : 『デジタル化する新興国-先進国を超えるか、監視社会の到来か』 伊藤 亜聖 中公新書

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 【市場経済】では常に、【優越的地位を持つ存在】が【競争を歪める現象】が生じてきた。次に【デジタル化】によって、【新興国市場における競争環境がどのように変化するか】を考えてみよう。論点となるのは【プラットフォーム企業】と【財閥】の存在だ。

ネットワーク外部性によって、プラットフォーム企業がますます多くの売り手と買い手を集めるようになると、いくつかの問題が生じる。特にプラットフォームから別のプラットフォームに利用者が移行するために何らかのコストがかかる場合(スイッチングコストと呼ばれる)、特定のプラットフォームの利用に固定される問題(いわゆるロックイン)が生じる。そして【プラットフォーム企業】がこうした【優位性を利用】して【価格を高めたり歪めたりする】と、【市場での競争上の問題を生み出す】ことになる。

EUでは一般データ保護規制(GDPR)によって、個人が特定のプラットフォームから別のプラットフォームへとデータを移管できる「データポータビリティ権利」を規定した。これによって、特定のプラットフォームへの固定化を防止するように取り組んでいる。

新興国でもプラットフォーム企業をめぐって競争法上の問題点が生じている。デジタル化の成功例かつアフリカのモバイル決済の旗手として注目を集めてきた、ケニアのM−PESAの場合、2007年のサービス開始以来、農村や街中で現金の引き出し業務を担う代理店を開拓することで、急激にユーザーを拡大させてきた。しかしこの間、長年にわたって代理店はM−PESA以外の決済サービスを取り扱わないように求められてきた。M−PESAは、その営業ネットワークの開拓と拡大のために投資をしてきたという面もあるため、問題は単純ではない。そのうえで、ケニア競争局(Competition Authority of Kenya)は2014年7月に制限的な契約慣行を終了させ、代理店がどのような送金ビジネスに携わってもよいとの通知を出した。

【プラットフォーム企業による競争者の排除や市場支配力の濫用】は、他の新興国でも観察される。インドにおいても、電子商取引市場で高いシェアを持つアメリカのアマゾンと、ウォルマート系のフリップカートに対して、インド競争委員会(The Competition Commission of India, CCI)は2019年に調査を始動した。中国と異なり、外国企業が高い市場シェアを持つインドでは、こうした調査が保護主義や産業政策的な含意を強く持ちうることには注意が必要だろう。』

一人の人間の中の二つのアイデンテイティ

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、中華人民共和国を筆頭とした、いわゆる“発展途上国”に幻想を抱き、その経済的成長やデジタル技術を活用したイノベーションを過大に評価する日本のメディアや自称・知識人が垂れ流すフェイク・ニュースに惑わされている方々には特にお勧めの書物で、その可能性にばかり目を奪われることなく、そこに存在する非常に重大な危険性を認識し、すでに予見されている来るべきリスクに備えるという視点が得られる良書となります。

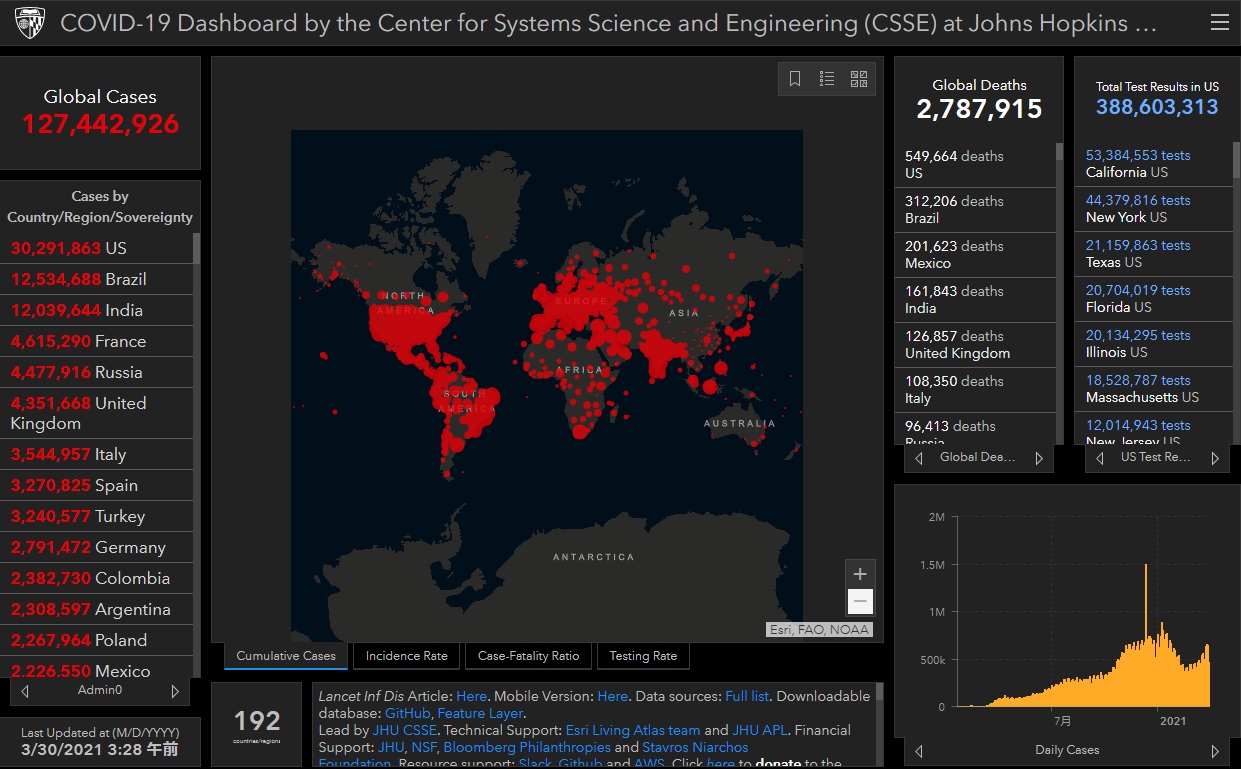

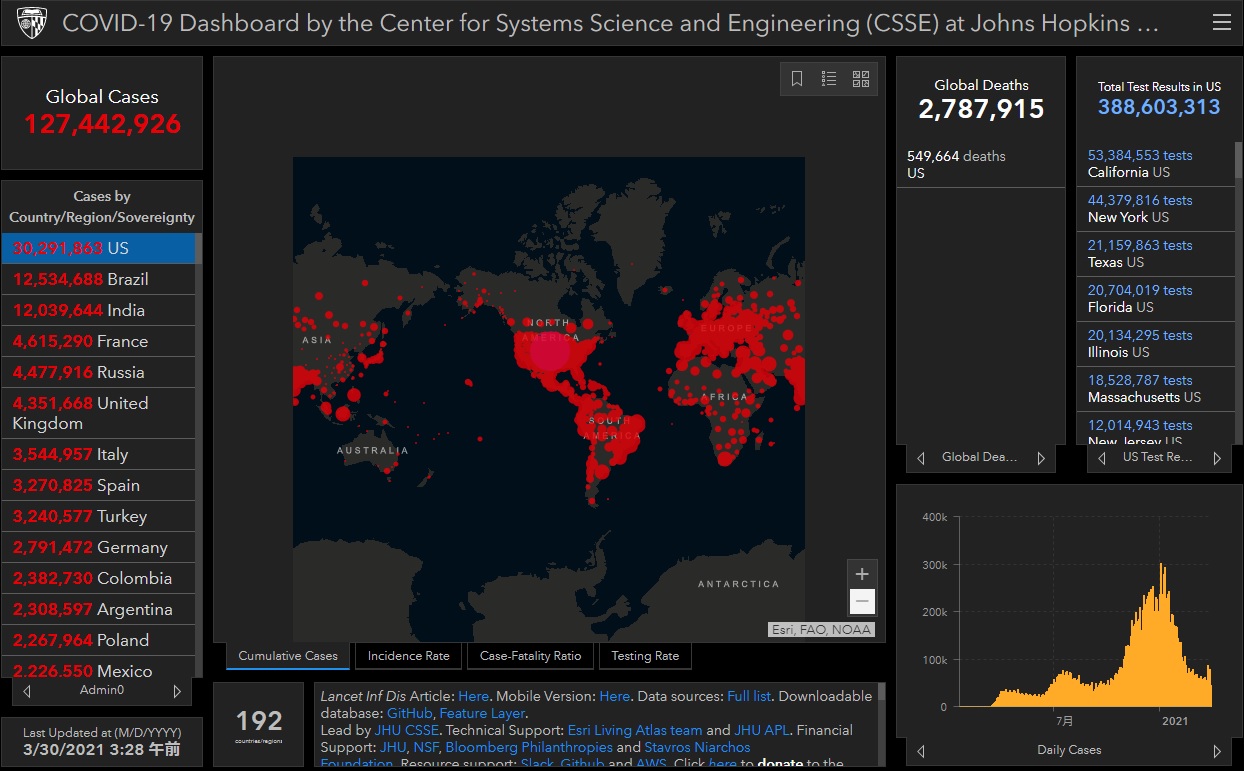

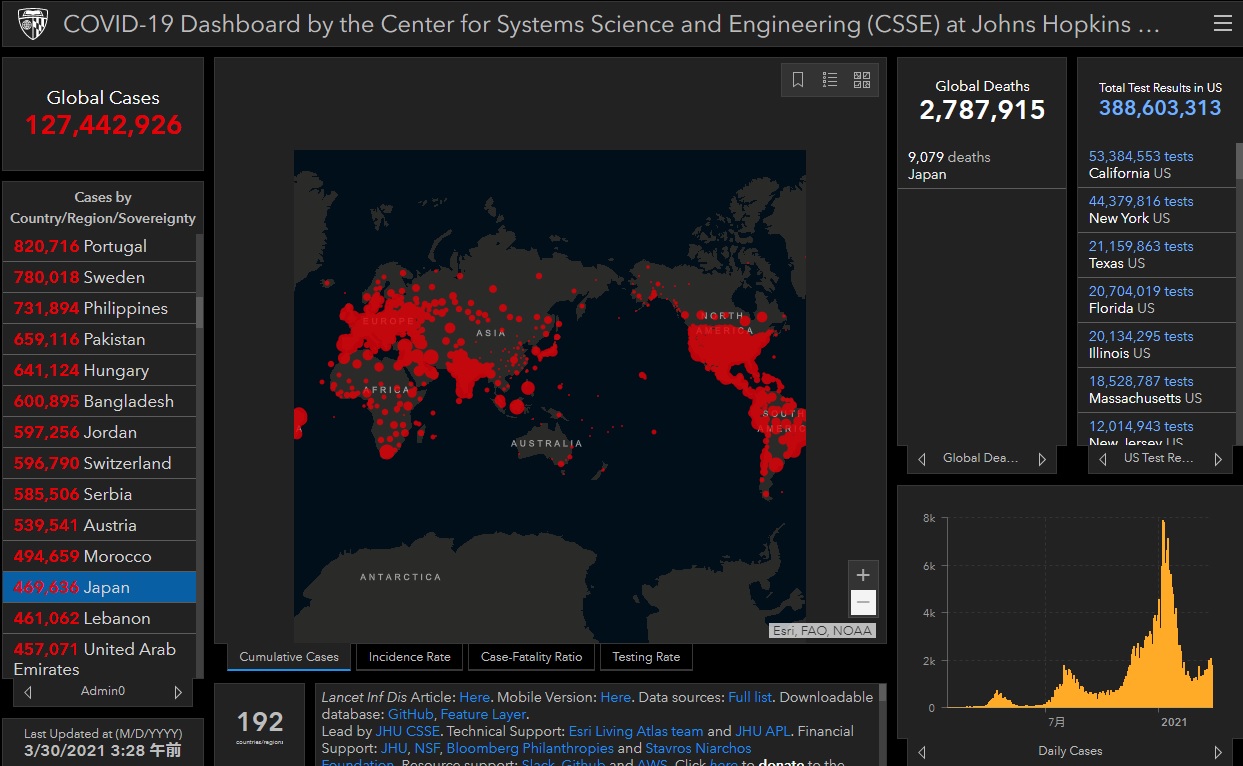

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 549,664(549,211)÷30,291,863(30,252,278)=0.0181・・・(0.0181) 「1.81%(1.81%)」

イタリア : 108,350(107,933)÷3,544,957(3,532,057)=0.0305・・・(0.0305) 「3.05%(3.05%)」

日本 : 9,079(9,050)÷469,636(468,291)=0.0193・・・(0.0193) 「1.93%(1.93%)」

☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)

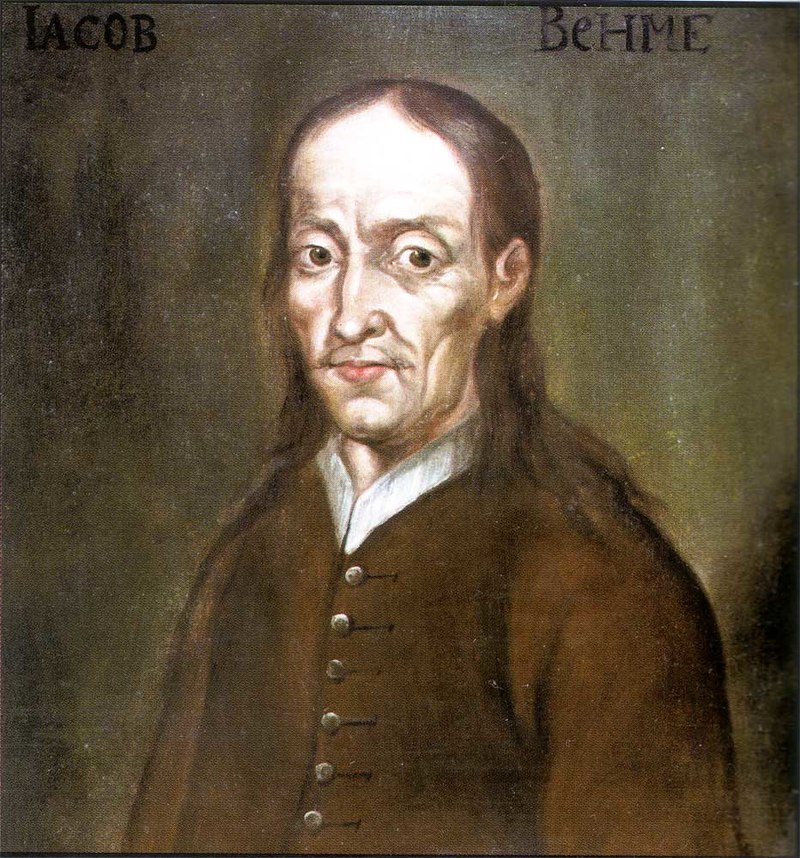

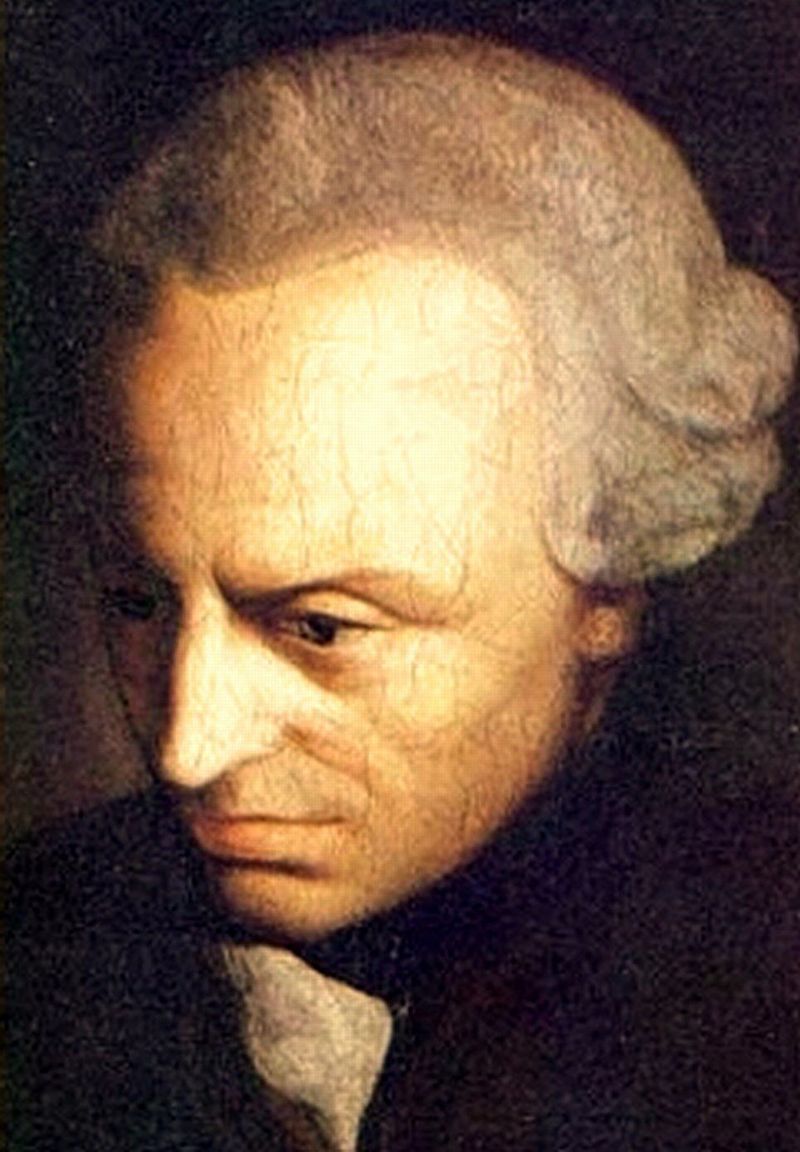

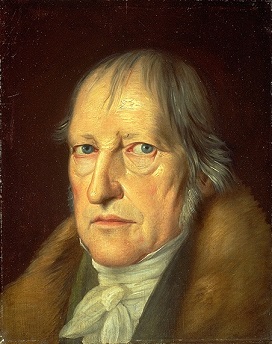

さて、これまでのところで、マルクスに至るまでの「ドイツ思想」に決定的な影響を与えた、「キリスト教神智学(Christian theosophy)」または「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」として知られる、ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)から始めて、その“悪”についてのベーメの思想の影響を受けたイマヌエル・カントとゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルについて確認して参りましたが、彼らが言っていたことを簡単に表現すると、次のようになります。

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)

世界は本来壊れているものであり、それを直すことができるのは正しい者だけである

イマヌエル・カント

たとえ世界を直すことができなくても、私たちは常に世界を直すことができると仮定して行動しなければならない

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル

世界が固定されていたとしても、私たちは無意識のうちに分裂を起こし、世界が再び崩壊し始めることになる

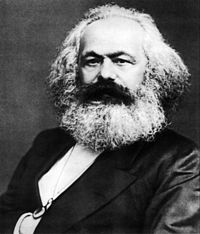

そして、この流れを受け継ぐカール・マルクスが言っていたことを簡単に表現すると、次のようになります。

カール・マルクス

私たちには、世界を壊したいという衝動はない。もし私たちが世界を壊すとすれば、それは私たちが社会とその主人たちからそうすることを学んだからである。

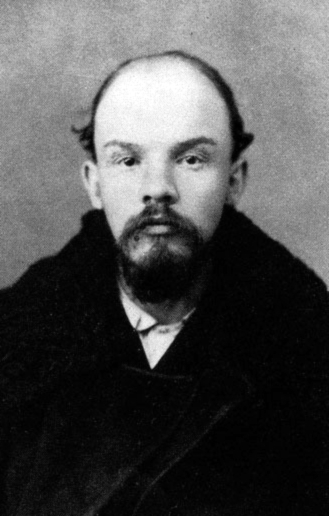

そして、ここから、さらに一歩踏み込んで積極的な態度へと転換させたのがウラジミール・レーニンで、彼が言っていたことを簡単に表現すると、次のようになります。

1895年のレーニン

われわれは、世界を固定するために、意識の統一を強行しよう

で、そのウラジミール・レーニンとは別の、もう一つの流れでもあるアメリカのウィリアム・エドワード・バーグハード・デュボイスが挙げられますが、彼が言っていたことを簡単に表現すると、次のようになります。

W・E・B・デュボイス(1918年)

世界のことは忘れて。 私はどうなるの? 私は二つ意識の一部です。 助けて!

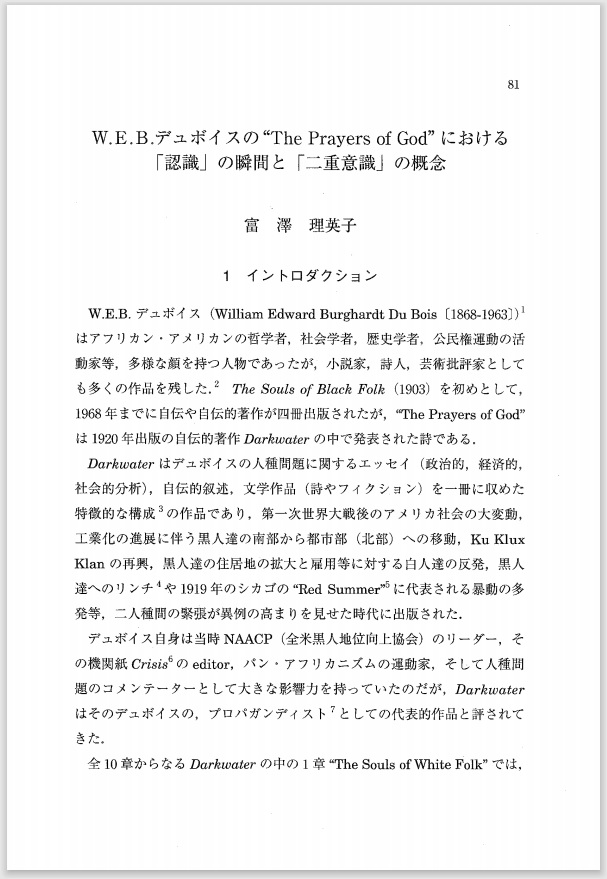

そこで、現在はこのデュボイスが主張する「二重意識」なるものを確認するために、次の論文を参考にしているところとなります。

☆『W.E.B.デュボイスの"The prayers of God"における「認識」の瞬間と「二重意識」の概念』 富澤 理英子

それでは早速、昨日の続きを見て参りましょう。

『 2 メッセージの授受と 「私」 の 「認識」

・・・“ The Crying of Water ” では(水という「他者」の姿をした)自分自身から自分に向けられるメッセージを「私」が聞くという図式が隠れている。ここでは「二重意識」概念の自己の分割理論、一人の中の二つの自己の対話が描かれている事になる。この図式を “ The Prayers of God ” に適用すると、「私」と「神」は一人の人間の中の二つのアイデンテイティである。「私」は「神」の姿をした自分自身から自分へのメッセージを受信し、「認識」という作業を完了している事になる。

また、「認識」につながると思われる、神からのメッセージの中身と送り方も考えるべきであろう。一つの形は前述の “ Help ! / I sense that low and awful cry ― / Who cries ? ” ( 147・148 )の部分(詩の終盤、神にリンチを加えていたと気づいた後の場面)で実際に神が泣いているのだとすれば、言葉を使わず、“ cry, ” “ sob ” 等の自分の姿を見せるという形態で神が世界へのアピールをしていることになる。そして、「二重意識」概念の “ a message for the world ” の中身は “ The Prayers of God ” の場合、一見他者(神)の “ cry ” という形態だが同時に「私」自身の痛みだと認識する図式を持つ。

この図式で考えると、前述の「認識」の場面における “ Thou ? ” (あの(自分がリンチした)黒人はあなた(神)だったのですか?)の前の括弧内の 5 行 ( He raved and writhed, / I heard him cry, / I felt the life-light leap and lie, / I saw him crackle there, on high, / I watched him wither ! )はリンチの被害者の苦しむ場面の再生という形態を装いながら、神が自分自身の痛む姿を「私」に想起させるというパターンのメッセージ(特に記憶上の黒人から現在の「私」への “ cry ” という音声のメッセージ)、「認識」への引き金、戦略であったと考えられる。もしこの作品がデュボイスと同時代の読者とのコミュニケーションで、多発する暴力への実践的な解決を狙うものならば、このリンチという暴力の現場の被害者の痛みの現状を、音と視覚で構成したイメージで読者に告発し、アピールし、他者への理解と自己認識の同時性を促そうとした事になる。そして、再度「二重意識」概念の自他の同一性、自他共存のアイデンティティ構成を適用すると、神の痛みは他ならない「私」自身の痛み、あるいは「私」自身が今後経験しうる痛みであるという論理、そして、黒人達への攻撃は(白人達の)自分自身への攻撃である、というメッセージまでも含みこむ事になる。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 日本の神道とインドのヒンドゥー教 (2021/06/08)

- 「インド人」の肌の色、「中国人」の肌の色、「日本人」の肌の色は、それぞれ何色でしょう ? (2021/06/04)

- 「インド」「インド人」の “国語” はなに? ~ 「国語」、「外国語」、「公用語」、「言語」の違い (2021/06/03)

- 「インド街」と「中華街」 (2021/06/02)

- インド人とシリコンバレー (2021/06/01)

- 地域や州によって独自の言葉が使われている 「インド」 (2021/05/30)

- デジタル権威主義 (2021/04/05)

- 二元論に由来する粗製濫造される“アイデンティティ” (2021/04/04)

- 神さまは、「白人?」 or 「黒人?」 ~ これも結局りっぱな二元論 (2021/04/03)

- プラットフォーム企業は“彼らの宗教”ゆえに、中国共産党と同じ“権威主義的な思考”を持っています (2021/04/02)

- プラットフォーム企業の権威主義も、“彼らの宗教”と関係しています! (2021/04/01)

- インターネットの“検閲”は“可能”である ~ Twitter、YouTube、etc. (2021/03/31)

- デジタルな世界で再現される“大航海時代”と“植民地主義” (2021/03/30)

- 【誰も否定できない事実】 バイデンもハリスも習近平も、国民から選ばれたわけではありません(笑) (2021/03/29)

- すでに現実化しているデジタル化がもたらす巨大なリスク (2021/03/28)