2021-01-29 (Fri)

本日のキーワード : 買春、アダム、悪

買春(ばいしゅん)とは、男性が金品を代償として女性と性交すること。

売春(ばいしゅん)とは、対価を得る目的の性交である。「春(情愛の比喩)を売る」ためにそう呼ばれる。対価を得る側の性別は問わない。

売春を仕事として従事する女性を娼婦、売春婦などという。男性については男娼の呼び名が使われることが多い。

なお、対義語の「買春」は「ばいしゅん」というのが元来の読みであるが、「売春」との区別が音韻上付かないので、音韻区別する為に湯桶読みで「かいしゅん」と読むことが多い。両方を含めて『売買春』(ばいばいしゅん)と呼ぶ。

本日の書物 : 『日本共産党 噂の真相』 篠原 常一郎 扶桑社

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 一方、マルクスの無二の親友であり、思想面でも固い絆の同志となった【エンゲルス】は【資産があり、収入も豊かな資本家の出】でした。プロイセンで兵役が終わってしばらく革命運動に狂奔した後、【実家を継いで繊維関係の企業を経営】しています。【エンゲルスはまったくのブルジョア階級】で、【稼ぎがないくせに浪費癖だけは一人前のマルクス】の無心に応えて、多額の金品をマルクス家に仕送りし、彼の生活を支えました。マルクスがこなし切れない時事評論などの記事執筆を、もっぱらマルクスの原稿料を稼いでやるために肩代わりしたり、金を送ったりもしました。

その一方で、【エンゲルス自身もけっこう派手な暮らし】をしていました。特にエンゲルスで際立っていたのは、【パリその他の滞在地での高級売春婦との金にまかせた交際】です。エンゲルスはパリからマルクスへ「こちらの生活は楽しいぞ。君も来たらいい」という趣旨の手紙を書いたりしており、【エンゲルスの買春癖はマルクスも知っていました】。

“共産主義の創始者”たちのこうした行状は、今日の共産党員が知ったらビックリするものばかりです。以上に興味のある人は、出版以来、【共産党から黙殺されているマルクスの伝記『カール・マルクスの生涯』(フランシス・ウィーン著/田口俊樹訳/朝日新聞社)】を読んでみてください。共産主義運動創始者たちの個人生活の周辺までを描き出した伝記の決定版で、マルクスとエンゲルスを立体的に理解するいい材料となります。』

“悪”の性質を帯びるようになったアダム

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、日本共産党の内部事情を知り尽くした著者によって、日本共産党の実体を詳(つまび)らかに解説がなされている書物で、日本共産党のことだけではなく、グローバリズムを推し進めるディープステート(deep state)や、その走狗(そうく)となっている“ANTIFA”や“BLM”、あるいは“しばき隊”、かつての“SEALDs”などに代表される、じつは哀れな存在でしかない「おパヨク」らについても、その思考様式を理解することができる御薦めの良書となります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

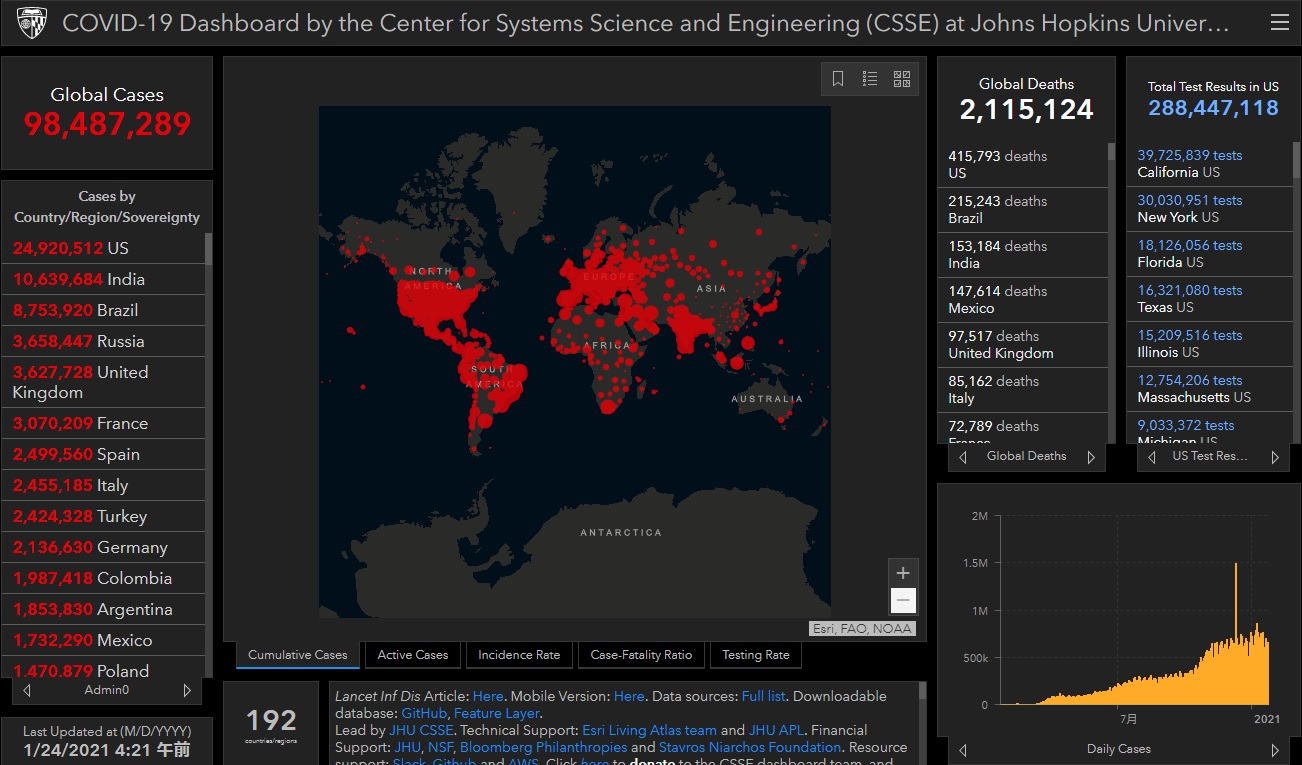

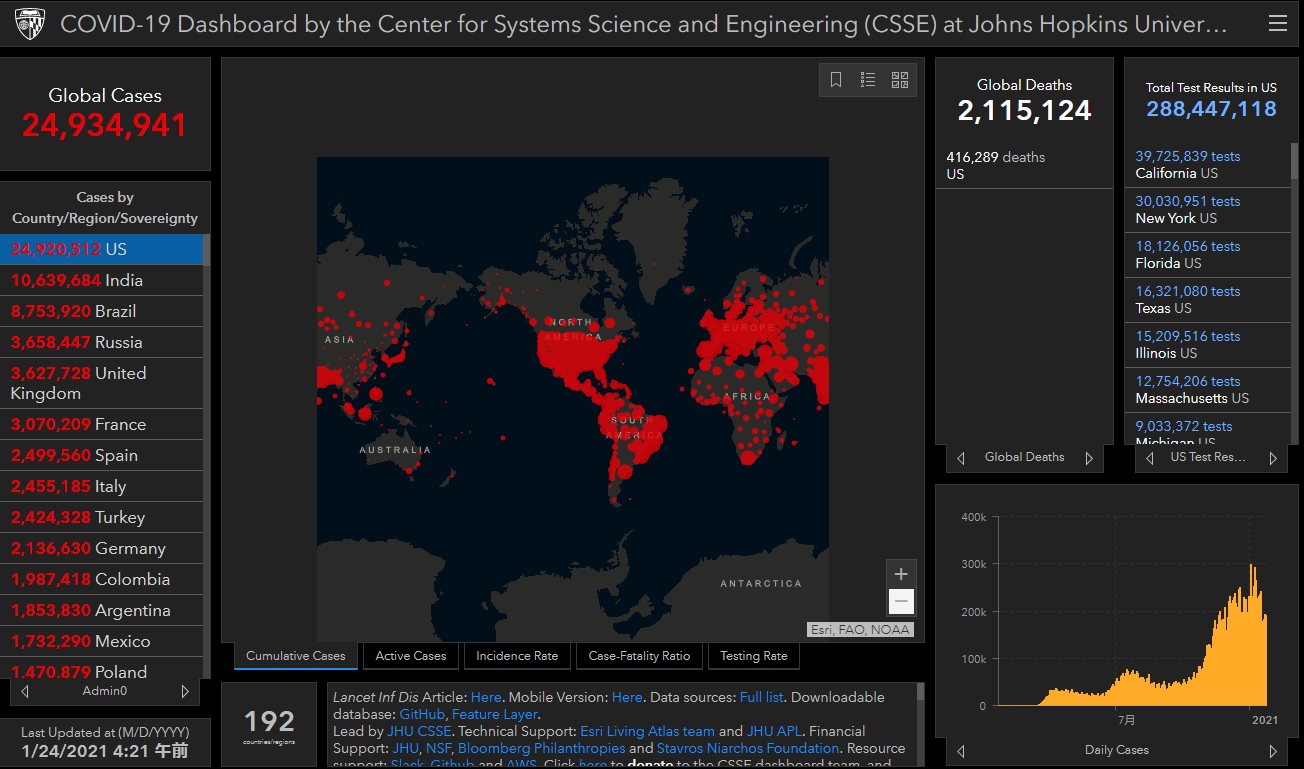

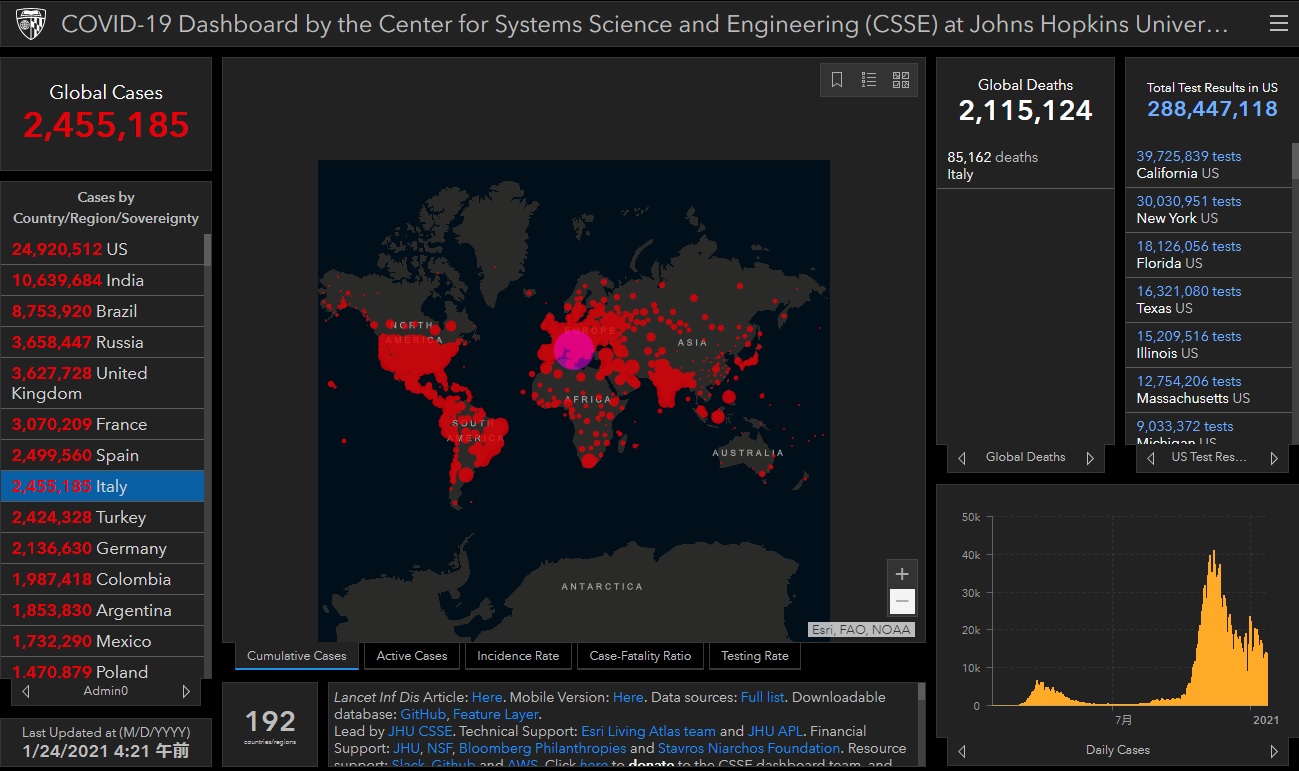

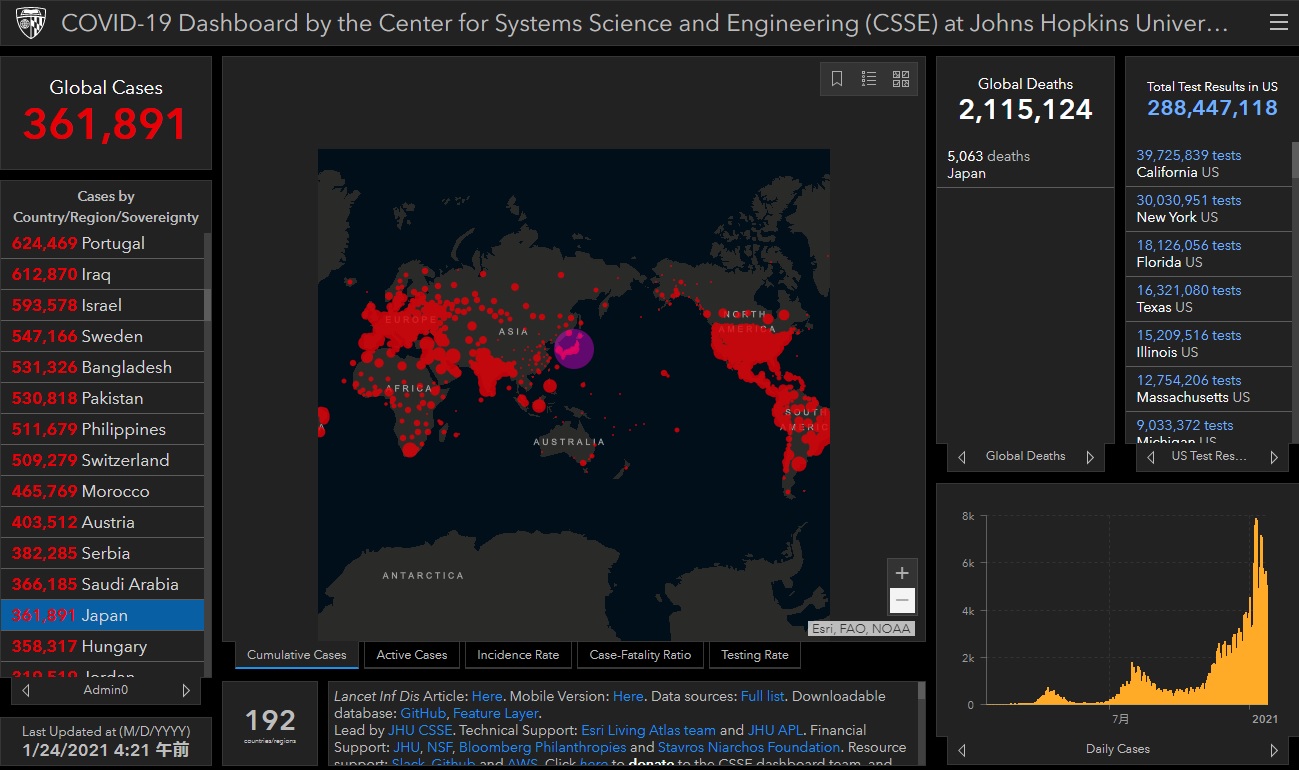

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 416,289(412,936)÷24,934,941(24,775,585)=0.0166・・・(0.0166) 「1.66%(1.66%)」

イタリア : 85,162(84,674)÷2,455,185(2,441,854)=0.0346・・・(0.0346) 「3.46%(3.46%)」

日本 : 5,063(4,980)÷361,891(357,174)=0.0139・・・(0.0139) 「1.39%(1.39%)」

さて、本日はまず、次の動画をご覧頂きたいのですが、「寝ても覚めても・・・」という言葉は、我が家でもちょっとしたブームになっております(笑)

で、この動画の中で、「NESARA(ネサラ)」とか「GESARA(ゲサラ)」とかの言葉が登場しているのですが、以前はあまりネット検索をかけても日本語では見つからなかったのですが、さすがにここ最近、多くの方々が注目するようになってたようで、たくさん検索にかかるようになりました。

当ブログも、後日改めてご紹介させて頂きますが、みなさまも是非、お調べになってみて下さいませ。知っておいて損はないと思います(⌒∇⌒)

☆【日本語訳】 U.S. DEPARTMENT of STATE / Fact Sheet : Activity at the Wuhan Institute of Virology (米国務省 / ファクトシート : 武漢ウイルス研究所での活動)

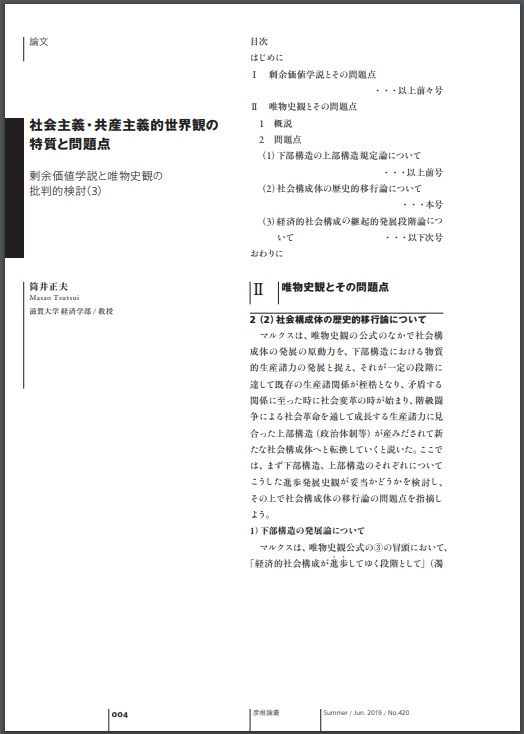

それでは、昨日に引き続きまして、次の論文を読み進めることで、「社会主義」・「共産主義」の世界観について確認して参りたいと思います。

☆『社会主義・共産主義的世界観の特質と問題点 :剰余価値学説と唯物史観の批判的検討(3)』筒井正夫

それでは早速見て参りましょう。

『 社会主義・共産主義的世界観の特質と問題点

剰余価値学説と唯物史観の批判的検討(3)

Ⅱ 唯物史観とその問題点

2 問題点

以上、唯物史観の内容を概説し、未曾有の影響力を持ちえた理由の一端を考察してきた。だが、この唯物史観は多大な問題をはらんでいる。次にそれを、1)・2)・3) の内容に即して検討していこう。

(2)社会構成体の歴史的移行論について

マルクスは、唯物史観の公式のなかで社会構成体の発展の原動力を、下部構造における物質的生産諸力の発展と捉え、それが一定の段階に達して既存の生産諸関係が桎梏となり、矛盾する関係に至った時に社会変革の時が始まり、階級闘争による社会革命を通して成長する生産諸力に見合った上部構造(政治体制等)が産みだされて新たな社会構成体へと転換していくと説いた。ここでは、まず下部構造、上部構造のそれぞれについてこうした進歩発展史観が妥当かどうかを検討し、その上で社会構成体の移行論の問題点を指摘しよう。

3)社会構成体の移行論について

・・・そして現実の社会主義革命は、「新しいより高度な生産諸関係は、その物質的な存在諸関係が古い社会の胎内で孵化」するような段階に到底達していない、イギリスに比べてはるかに脆弱な後発資本主義国であるロシアにおいて、第一次世界大戦という大混乱に乗じてボルシェヴィキ・レーニンが強引に戦争を内乱に、そして革命に転化する戦略によって暴力的にもたらされたものであった。マルクスは、ナロードニキの革命家であるヴェラ・ザスーリッチに答えてロシアに残る伝統的共同体=ミールの存在を重視する見解を示したが、ロシア革命では、それとは異なり専制的な集団農場化や食糧徴発、強制的な民族移動等によって農民階級は弾圧され、共同体は解体されていった。

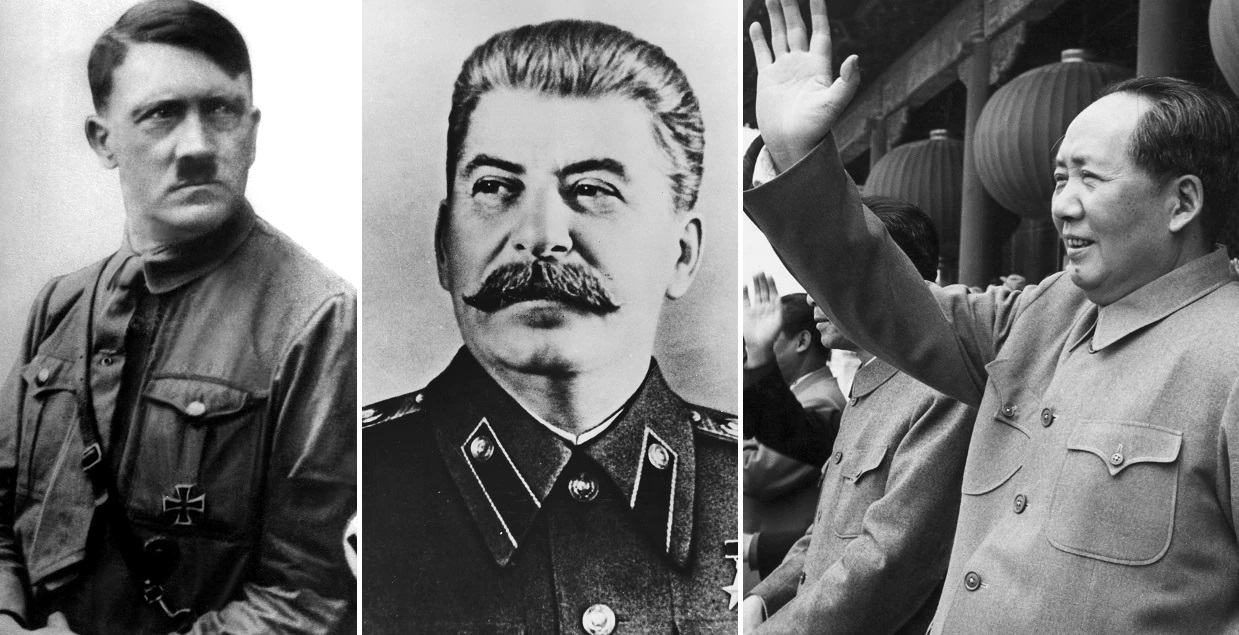

中国に関しては、資本主義経済や議会制さえ十分に発達していない段階で、支那事変以降の全面戦争を契機として、これもコミンテルンの指導やアメリカ・ソ連等の支援を得て、毛沢東という専制的な独裁者によって強引に暴力的に革命政権が樹立された。

要するにロシア革命にせよ、中国革命にせよ、唯物史観の命題とは真逆な方法で達成されたと考えられるが、こうした事態について、マルクス主義の歴史家江口朴郎は、次のように説明している。

氏は、「帝國主義の時代において、それぞれの社会の發展段階が、一國の社會の問題として圖式的觀念的に固定した發展段階では論じ得」ず、「資本主義の持つ國際的契機の問題、卽ち搾取關係従属關係が國際的に擴大されてくること、所謂「不均等な發展」が國際的にあらわれてくる」という基本認識にたって、先進的な帝国主義国家の発展によって従属させられ搾取される後進的な地域がうみだされ、そこに封建的な要素や資本主義の特殊な発展のあり方が新たな意義をもってたえず再生産されると把握する。ロシア帝国ではツアーリ専制体制のもとでの急速な資本主義経済の発展とともにフランスへの産業・金融面での依存・従属という面が現れ、ドイツ帝国との戦争を見据えた軍事力の拡大とフランスとの連携という事態を生み、国内でも異民族の支配と農民の犠牲、選挙権の制限等によって支配を維持してきた。したがってロシア革命は、資本主義体制の打破とともにそうした封建勢力を一掃し広範な民主主義革命を遂行するという本来ブルジョア革命が果たすべき課題を担い、民族的諸問題を解決するという意義を担ったことが強調されている。

たしかに、単線的な一国発展史観ではなく、国際的な不均等発展のなかで支配従属関係が形成され、周辺地域に封建的な要素、専制的な要素が再生産されて維持され、その廃棄も含めた民衆解放に社会主義革命の意義を認めようという論旨には一理あるように思われる。だが、氏はそうした過程の中で周辺地域が近代市民革命を経なかったがゆえに、いわゆる法の支配、三権分立、基本的人権といった近代的公共の理念が根付かず、レーニンや毛沢東らの専制的・暴力革命路線を許し、あるいは助長して、民主主義革命どころかツァーリズムや清朝統治よりはるかに暴虐な民衆弾圧や民族浄化、政治・言論・宗教の自由を踏みにじった迫害が行われた点を、どう説明されるのだろうか。結局、剰余価値学説と唯物史観に立つがゆえに、ブルジョア国家を単に支配階級による抑圧機関としてのみ捉えて、そこに育まれた歴史的遺産や教訓に学ばず、政治権力という上部構造がいかに下部構造すなわち実態経済や実生活に甚大な影響を与えるのかという自覚を欠いたまま、社会主義革命成就という大義名分のため恣意的で専制的な政治の暴走が敢行されたことが、解放されるはずの労働者や農民、諸民族への甚大な被害をもたらしてしまったのである。

他方で、先進資本主義諸国の行方を瞥見すると、第一次世界大戦後、ブタペスト、ドイツ(ミュンヘン、ベルリン)、ハンガリー等における社会主義革命が失敗に終わってからは、従来のマルクス主義による労働者階級を前衛とする暴力革命は不可能となった。』

さて、こちらも昨日の続きになりますが、マルクスに至るまでの「ドイツ思想」に決定的な影響を与えた、「キリスト教神智学(Christian theosophy)」または「ベーメ神智学(Boehmian theosophy)」として知られる、ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)について確認するために、次の論文を見て参りたいと思います。

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)

カール・マルクス

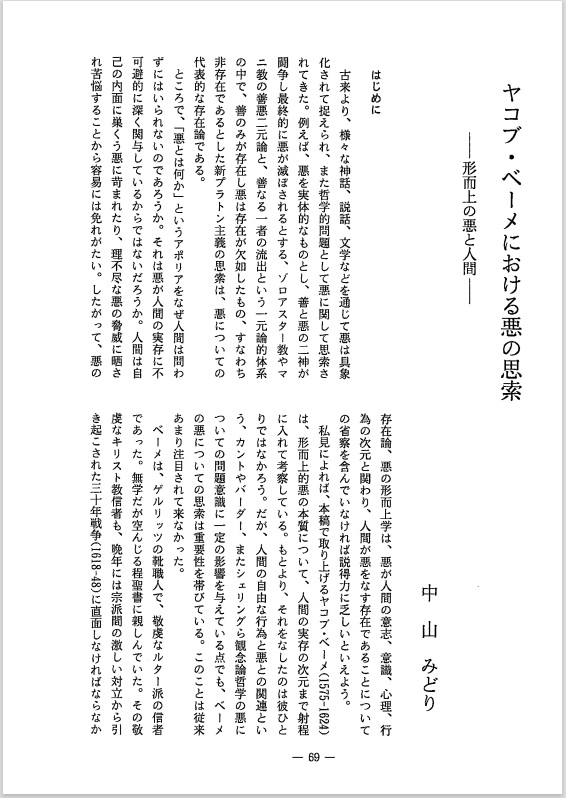

☆『ヤコブ・ベーメにおける悪の思索 : 形而上の悪と人間』 中山みどり

因みに、ベーメの言っていたことというのは、次のようなもので。。。

〇 人類は、神の恵みの状態から、罪と苦しみの状態に堕ちた

〇 悪の力には神に反抗した堕天使も含まれている

〇 神の目標は世界を恵みの状態に回復させることである

これが意味することは、世界は本来壊れているものであり、それを直すことができるのは正しい者だけである、ということになります。

それでは早速見て参りましょう。

『 3.最初の人間アダムの完全性と転落

・・・転落は、アダムの眠りと、アダムのエヴァが禁断の木の実を食べるという二段階にわたって緩やかに起こる。そこにベーメ独自の原罪解釈がみられるのである。

まず、アダムが動物たちに名前をつけた後、深い眠りに落ちた(創2,21)のは、アダムをめぐって神と悪魔とこの世の自然の三者が争った結果なのだとする。アダムは、悪によって汚染された、神の内的世界の回復のために創造されたのだが、アダムの内には神、悪、自然の三つの要素が誕生の初めから含まれていた。なぜなら、彼は神の似姿であると同時に、地の塵から作られたために、ルチファーの堕落によって悪に汚染された大地の性質も身に帯びていたからである。したがって、以下の引用にみられるように、アダムは自己の内面に存立する「三つの王国」に呼びかけられると、そのすべてに反応し、内部分裂を起こして、疲労困憊し眠ってしまったのである。

アダムの内には三つの王国がある。アダムの外にもある。そして、エセンチア(性質)のうちで激しい争いになった。アダムの内でも外でも、あらゆるものがアダムを引き寄せ、自分のものにしようとした。なぜなら、アダムは自然の一切の力の粋を集めた大いなる人間だったからである。

このように眠りと全く無縁だったアダムの深い眠りとは、アダムの完全性が徐々に損なわれ、神の似姿としての独立性と栄光に陰りが見え始めている事態を意味している。アダムのパートナーとして彼の内にいたソフィアは、悪や自然にも引かれる彼に失望し、アダムのもとを去る。神はアダムが眠っている間に、彼の肋骨からエヴァを作り出す(創2,22)が、そのエヴァを契機として第二の転落が起こる。』

ヤーコプ・ベーメ(ヤコブ・ベーメ)

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- バイデンとかハリスという“悪”の捨て駒 (2021/02/05)

- 異なる意見の具申や表明は、“要監視対象”になるの? (2021/02/04)

- 資産家・資本家は「共産党の敵」ではありません! (2021/02/03)

- 違法な大統領の共通点は? (2021/02/02)

- フェイク・プレジデント、ペド・バイデン(笑) (2021/02/01)

- “両性具有”の完全な身体を持つアダム (2021/01/31)

- ANTIFAやBLMという「アバンギャルド」 (2021/01/30)

- カール・マルクスも知っていたエンゲルスの“買春癖” (2021/01/29)

- 贅沢をやめることができなかったカール・マルクス (2021/01/28)

- 共産主義 = 革命のグローバリズム (2021/01/27)

- 現在の本当のアメリカ大統領は誰でしょう? (2021/01/26)

- 【日本語訳】 Paul Harvey : If I were the Devil... リン・ウッド弁護士御推奨動画 (⌒∇⌒) (2021/01/25)

- 伝統的思想ともっとも根本的に決別するのが「共産主義」です! (2021/01/24)

- 共産主義の本質はグローバリズムです! (2021/01/22)

- いま再び訪れる「自由主義」の危機 (2020/12/10)