2020-12-14 (Mon)

本日のキーワード : 包囲網、中国共産党(CCP)、南太平洋

包囲網(ほういもう)とは、人や組織・国などの動きを封じるために、組織だって周りを取り囲むこと。「包囲網を張る」「包囲網を突破する」

本日の書物 : 『日本人に忘れられた ガダルカナル島の近現代史』 内藤 陽介 扶桑社

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 昨今、【中国の艦船】が【我が国の領土である尖閣諸島周辺の領海】を【日常的に侵犯している】ことを【安全保障上の脅威】と考える人は多い。たしかに、その認識は正しいが、上述のような現状を考えれば、【尖閣諸島のある南西方面からの脅威】と併せて、【先の大戦中の米軍の進路をなぞる南東方面からの脅威】についても鈍感であっていいはずがない。

これに対して、我が国では、“ガダルカナル”の物語は、あくまでも昭和戦史の一齣(ひとこま)であり、日本軍のガダルカナル撤退(ガ島転進)をもって、わが国とガダルカナルの濃密な関係は終了したと理解している人が大半だろう。もちろん、戦力の逐次投入の愚を象徴する事例として、ガ島転進の故事を引用することは十分に意義のあることだ。

しかし、ガ島転進の印象が強烈すぎることに加え、ガダルカナルでは戦闘に直接巻き込まれたソロモン人は必ずしも多いわけではなく、それ故、強烈な反日感情が醸成されず、“戦後賠償”が二国間の大きな問題となることはなかったが、ガダルカナル(とソロモン諸島)は歴史用語として凍結保存され、多くの日本人の視界から“現在のガダルカナル”は長きにわたって抜け落ちたままになって来た。そして、一部の漁業者等を除き、【戦後のガダルカナルにおいて日本の存在感が希薄であり続けた結果、中国が南太平洋に進出してオーストラリア包囲網を形成し、そこから日本に圧力をかける地歩を築く土壌を育んでしまった】という点を見逃してはなるまい。

以上のようなことを踏まえて、常に“現在”と結び付けて“歴史”を学んできた【中国】が、【2019年というタイミングでソロモン諸島との国交を樹立したことの意味】を【正確に理解】しようとするなら、そもそも、【ガダルカナルを擁するソロモン諸島はどんな国なのか】、【なぜ“激戦地”になった(なり得た)のか】、戦後ながらく多くの日本人がガダルカナルのことを忘れているうちに、この島とソロモン諸島がどのような歴史をたどり、【そこにどのようにして中国が食い込んでいったのか】、それぞれの経緯を十分に理解しておく必要がある。』

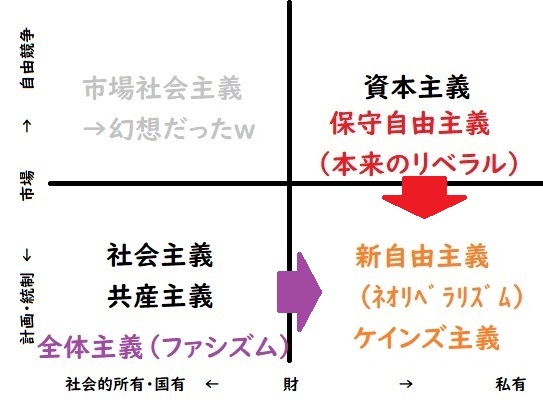

「新自由主義」の意味の変質

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、かつての大日本帝国が、その地政学上の重要性を理解していた南太平洋の島々に対して、もはや全世界共通の敵となった中国共産党(CCP)が現在、どのような工作を行っているのかが理解できる良書になります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

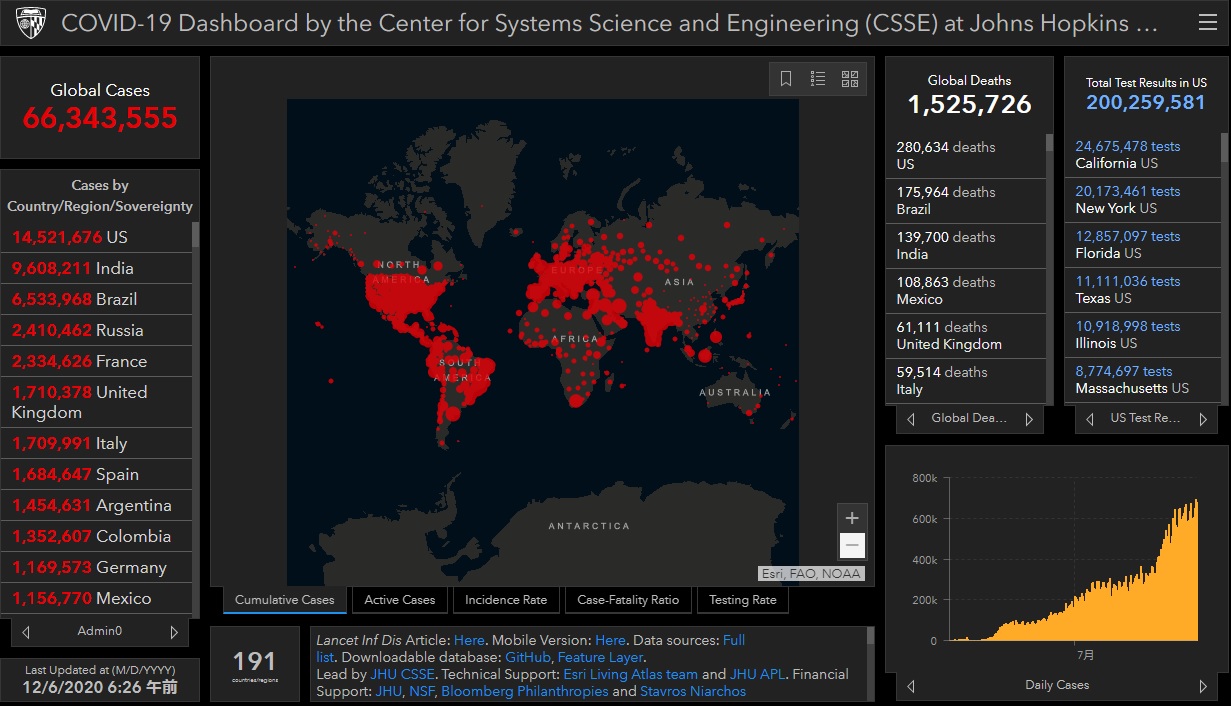

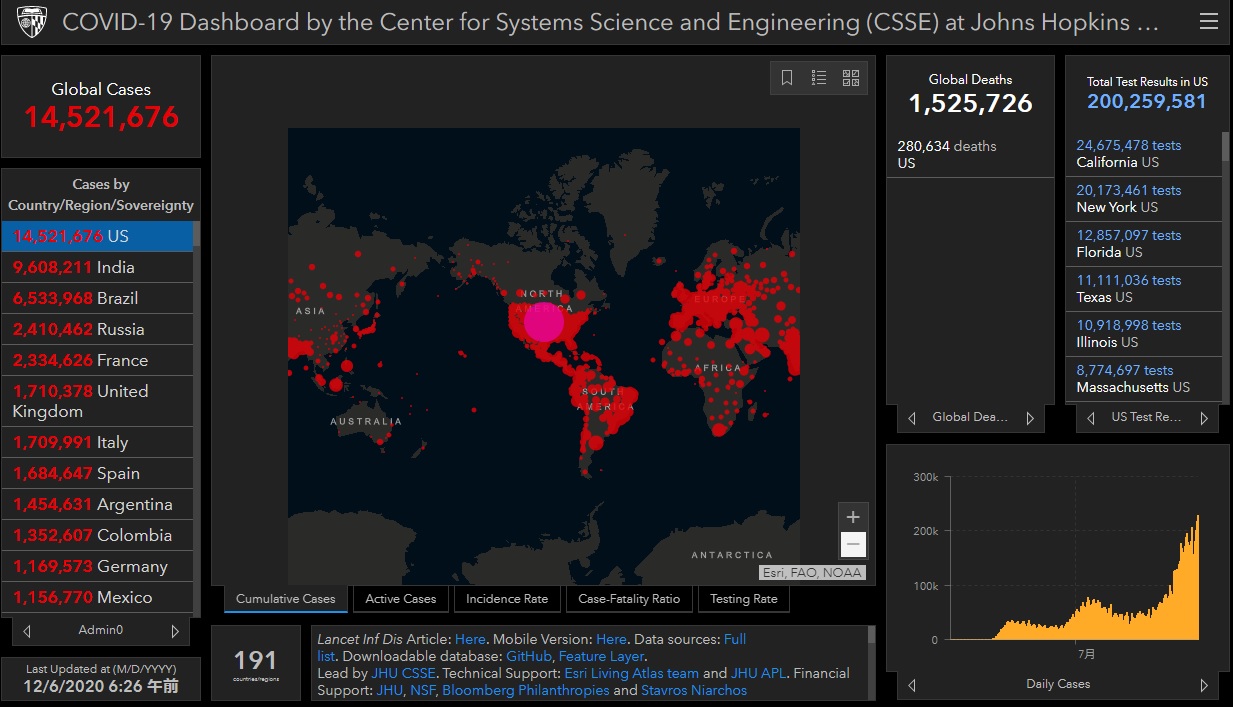

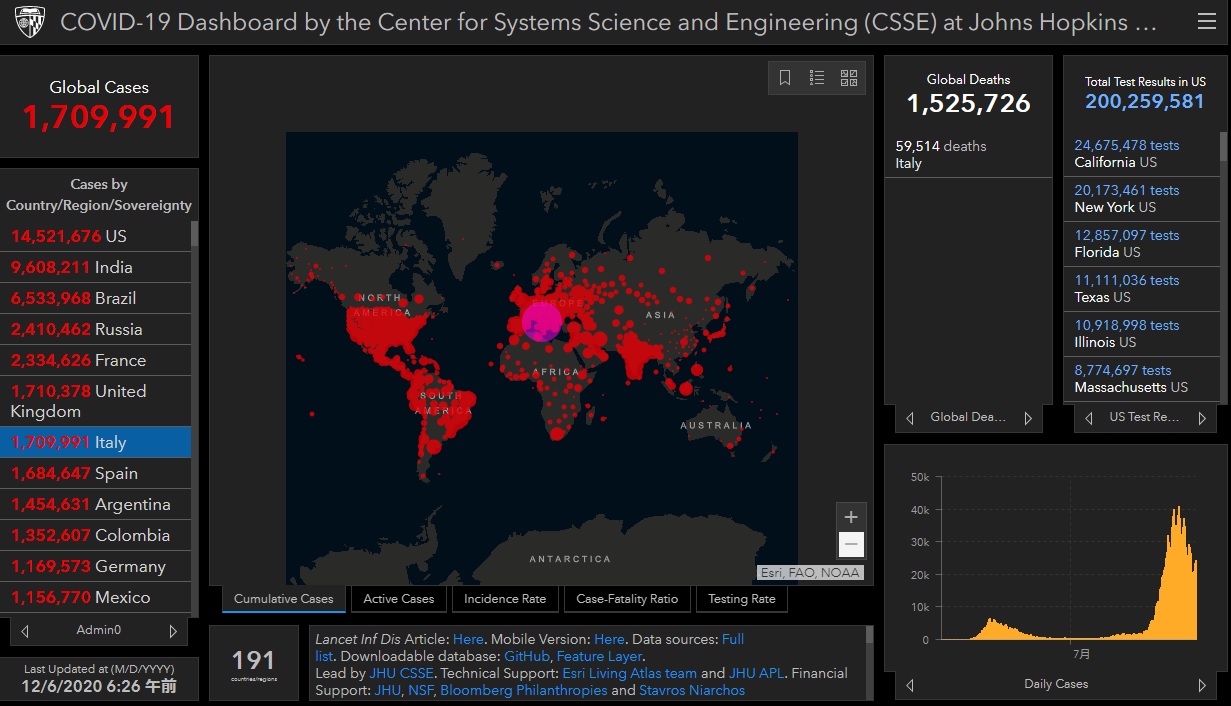

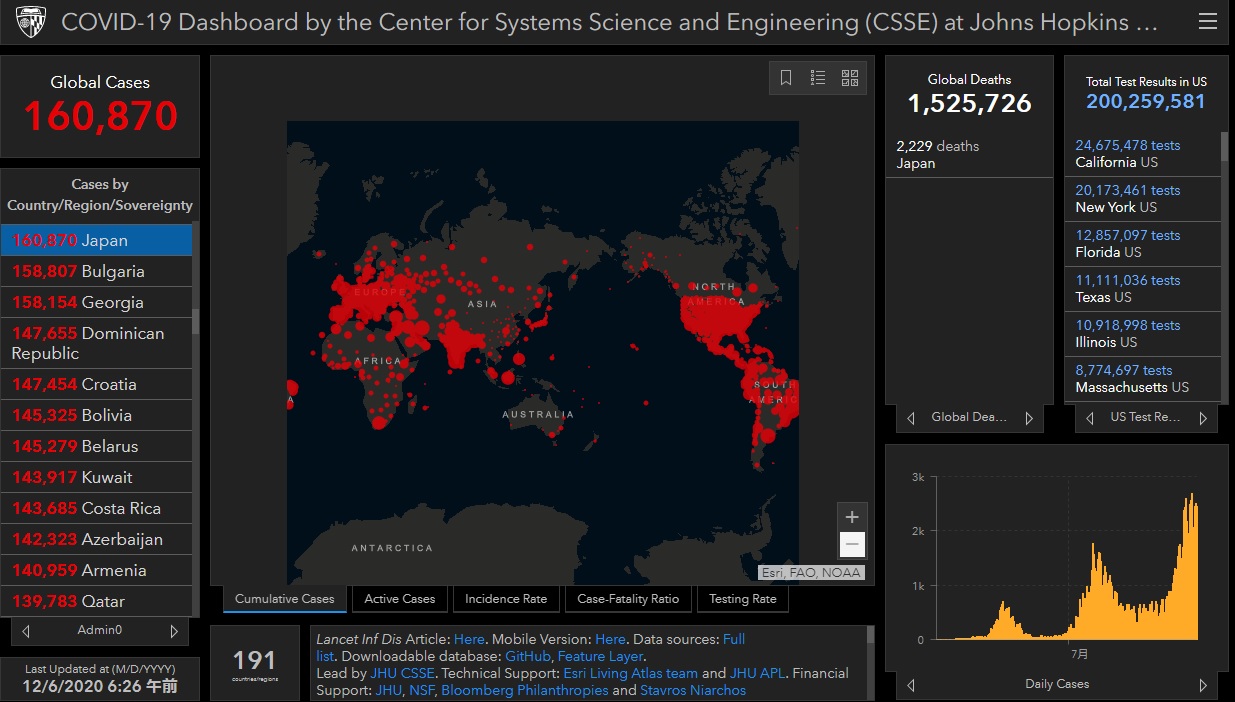

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 280,634(277,693)÷14,521,676(14,249,105)=0.0193・・・(0.0194) 「1.93%(1.94%)」

イタリア : 59,514(58,852)÷1,709,991(1,688,939)=0.0348・・・(0.0348) 「3.48%(3.48%)」

日本 : 2,229(2,210)÷160,870(158,387)=0.0138・・・(0.0139) 「1.38%(1.39%)」

さて、ここからは昨日の続きになりますが、カール・マルクスのユダヤ人に対する偏見・ヘイトから生じたイデオロギーである「マルクス主義」は、その後も表向きの形を変ながら、現代においても“辛うじて”生き残っていますが、

イギリス労働党は反ユダヤ主義を理由にコービン氏の党員資格停止。メディアの皆さんが昨年、次に英首相になるのはコービンだと言い続けてきたことを私は忘れない。なおコービンはハマスとヒズボラを「友達」と呼び、両者に篤く支援されてきた親イスラム過激派でもある。https://t.co/c6NUmm42Xe

— 飯山陽 Dr. Akari IIYAMA (@IiyamaAkari) October 30, 2020

デヴィッド・ハーヴェイ

例えば、デヴィッド・ハーヴェイはマルクス主義の地理学者で、いわゆる「新自由主義」を誤った解釈に基づいて批判した人物で、

☆官僚たちが、民間企業の活動をあれこれと指図する「規制」は、本当に必要ですか?

以前にも書かせて頂きましたが(→☆「新自由主義」の本質が理解できない人々の主張 → 「弱肉強食」「大きな政府から小さな政府への展開」「ハイエクガー」)、「全体主義の脅威」を目前にした、自由主義体制側の“自由主義再生の潮流”こそが、「新自由主義」と呼ばれるもので、それは「国家の法的介入」に関心を寄せた自由主義体制側の変革になります。このデヴィッド・ハーヴェイが定義するところの「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」は「マルクス主義」から生じているものであり(→☆日本の官僚たちの理想は、「行政国家」です! ~ 「官僚の、官僚による、官僚のための政治の実現」)、より正確に言うと、レフ・トロツキーが批判していたものと同じであり(→☆“自由全体主義” ~ 新自由主義(ネオリベラリズム)のはじまり )、トロツキー以後の西欧の「トロツキー主義左翼(反スターリン主義的マルクス主義者)」がほぼ共有する考え方になります(→☆現代の“ハルマゲドン” ~ 「おパヨク」 V.S. 「自由」)。

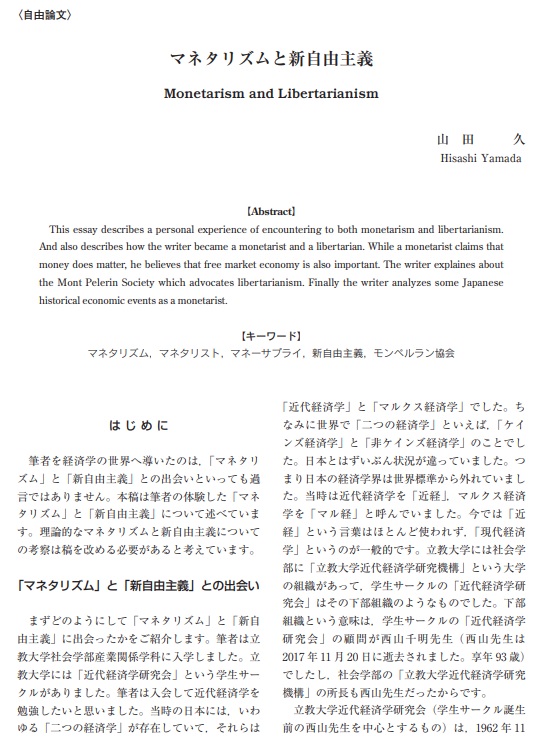

で、「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」ではない、本来の「新自由主義」について、次の論文を読み進めることで確認して参りたいと思います。

☆『マネタリズムと新自由主義』山田久

それでは早速、昨日の続きを見て参りましょう。

『 新自由主義とは何か?

・・・新自由主義は、国家による富の再分配を主張する自由主義(liberalism、リベラリズム)や社会民主主義(democratic socialism)とは対立する考え方です。

第二次世界大戦後、1970 年代頃まで、先進諸国の経済政策はリベラリズム(ケインジアン)が主流でした。これは、伝統的な自由放任主義に内在する市場の失敗と呼ばれる欠陥が世界恐慌を引き起こしたとする認識のもと、年金、失業保険、医療保険等の社会保障の拡充、公共事業による景気の調整、主要産業の国有化などを推進し、国家が経済に積極的に介入して個人の社会権(実質的な自由)を保障すべきであるという考え方です。

このような、大きな政府、福祉国家と呼ばれる路線は、1970 年代に入り石油危機に陥るとマネタリストやサプライサイダー(供給重視の経済学)からの批判にさらされるようになりました。当時、英国は英国病と揶揄された慢性的な不況に陥って財政赤字が拡大し、米国でもスタグフレーションが進行し失業率が増大しました。新自由主義は、こうした行き詰まりの状況を生み出した責任が、国家による経済への恣意的な介入と政府部門の肥大化にあると主張しました。

こうして 1980 年代に登場したのが「新自由主義」です。その代表例が、英国のマーガレット・サッチャー政権によるサッチャリズム、米国のロナルド・レーガン政権によるレーガノミックスと呼ばれる経済政策でした。サッチャー政権は、電話、石炭、航空などの各種国営企業の民営化、労働法制に至るまでの規制緩和、社会保障制度の見直し、金融ビッグバンなどを実施しました。グローバル資本主義を自国に適用して外国資本を導入、労働者を擁護する多くの制度・思想を一掃しました。レーガン政権も規制緩和や大幅な減税を実施し、民間経済の活性化を図りました。同時期、日本においても中曽根康弘政権によって電話、鉄道などの民営化が行われました。

「社会といったものはない There is no such thing as society」と説き、国家に対する責任転嫁をいましめたサッチャーの下、自助の精神が取り戻されたという評価や、各国に共通した双子の赤字の課題を残しつつも、英国が英国病を克服したこと、米国が石油危機に端を発するスタグフレーションを脱し、1990 年代にはクリントン政権下でインターネットなどの新産業が勃興して産業競争力を回復したこと、南米ではブラジルが1990 年代までの深刻なインフレの制圧に成功しブラジル通貨危機までの安定成長を遂げていることなどは、グローバル資本主義、新自由主義の功績であると評価されています。』

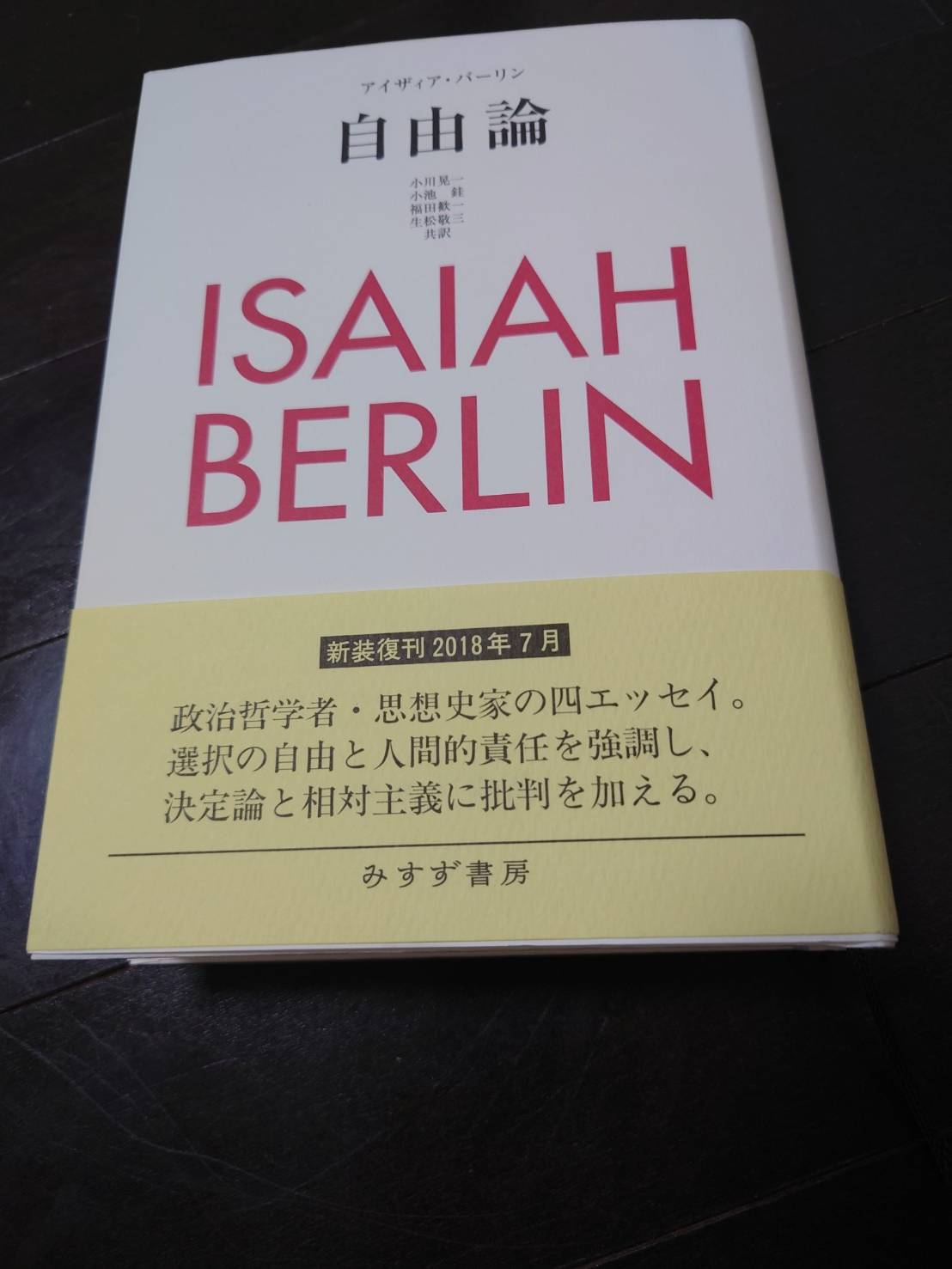

それでは本日の最後になりますが、昨日に続きまして、アイザイア・バーリンが提唱した「消極的自由」(~からの自由)と「積極的自由」(~への自由)について語った、1958年10月31日にオックスフォード大学での就任講演の内容を御紹介させて頂きたいと思います。

アイザイア・バーリン

『 二つの自由概念

地位の追求

ところで、ここでの問題に対する歴史的に重要なもう一つのアプローチがある。それは、自由の対概念である平等と博愛を自由と混同することによって、同じく自由主義的でない結論に到達するものである。』

自分の未来は自分で決める。その決断をできる事が『自由』の本質だと私は思う。自分も含めて、無自覚に自由を何となく謳歌しているのが大半の日本人なのだろう。

— 藤田隆司 (@ryokuhuuka) December 2, 2020

北朝鮮に拉致された多くの日本人にとって、今の日本はどう映っているのだろうか?

戦後日本の『自由』『民主主義』は本物か?偽物か?

『 ・・・社会的集団を文字通り人格あるいは自己とみなす誤謬(ごびゅう)については、すでに多くのことが書かれてきている。〔 もしも社会的集団が人格ないし自己とみられるならば 〕その集団による成員の統制や訓練は、自己訓練、自発的自己統制にほかならぬこととなり、個々の行為者は自由であることになる。しかし、「有機体的」社会観からしても、承認 〔 認知 〕 と地位への要求をある第三の意味における自由への要求と名づけることは自然であり、望ましいことであろうか。たしかに、それからの承認 〔 認知 〕 が求められている集団自身がじゅうぶんな程度の「消極的」自由 ―― 外部の権威による統制からの自由 ―― をもっていなければならないわけで、さもなければその集団による承認 〔 認知 〕 は、要求している者に対し求められている地位を与えることにはならないだろう。だが、より高い地位を求めての戦い、劣悪な位置から逃れたいという願望、これが自由のための戦いと呼ばれるべきであろうか。自由という言葉をさきに論じたような主要な意味だけに限定することは、たんなるペダントリーだろうか。わたくしがおそれているように、ある人間によって恵まれた社会的状況に適応することを自由の拡大と名づける危険があるのではなかろうか。そしてこのように名づけることは、実際にはこの自由という言葉を無用・無益のものとしてしまうまでに、あいまいに膨張させることではないだろうか。しかしながら、われわれはいま問題となっているこの事例を、たんに自由の観念と地位の観念ないし社会的連帯、兄弟的関係、平等、それらのものの結合、等々の観念とを混同したものとして簡単に却下してしまうわけにはゆかない。なぜなら、地位への渇望は、ある点においては、独立の行為者たらんとする欲求に極めて近いものであるからである。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 米民主党バイデン陣営が推し進めていた“エセ・デモクラシー” (2020/12/21)

- マルクス主義に騙されるのは、ただ単に、浅学または無学だから(笑) (2020/12/20)

- 「おパヨク」と「似非保守」は馬耳東風 ~ 自分に都合の悪いことはなかったことにする (⌒∇⌒) (2020/12/19)

- 選挙も裁判も公正でないために、「積極的自由」への欲求が大爆発する可能性が高まったアメリカ合衆国 (2020/12/18)

- 個人の自由を侵害する「中華式全体主義」と「フランクフルト学派」 (2020/12/17)

- 2020年米大統領選挙で、大失敗に終わることになる「中華式革命の輸出」 (2020/12/16)

- 資本主義社会も社会主義社会も壊したあと、最後に実現するのが「共産主義社会」だと、彼らは考えているんです! (2020/12/15)

- 着々と進む、中国共産党(CCP)のオーストラリア包囲網の構築 (2020/12/14)

- ホワイトハウスも、首相官邸とともに、まさに日本国民にとって、戦略上の要衝です! (2020/12/13)

- 中国共産党(CCP)の南太平洋への侵略 (2020/12/11)

- 「新自由主義」を理解していなかったマルクス主義者の「おバカ」 ~ デヴィッド・ハーヴェイ (2020/10/30)

- 何年たっても外国勢力のプロパガンダ工作に、簡単に引っ掛けられる「おパヨク」 (2020/10/29)

- 「日本学術会議」の欲望 ~ “へ”の自由( freedom to )という「積極的自由」 (2020/10/28)

- 国民の生命の安全よりも、自分自身の生命の安全を優先した独裁者・スターリン (2020/10/27)

- 中学・高校の世界史の参考書には、ソ連がめざましい発展をしたと書かれていますが、じつは・・・ (2020/10/26)