2020-11-14 (Sat)

本日のキーワード : 束縛、纏足、中国共産党(CCP)

束縛(そくばく) : 動き・働きの自由に制限を加えること。

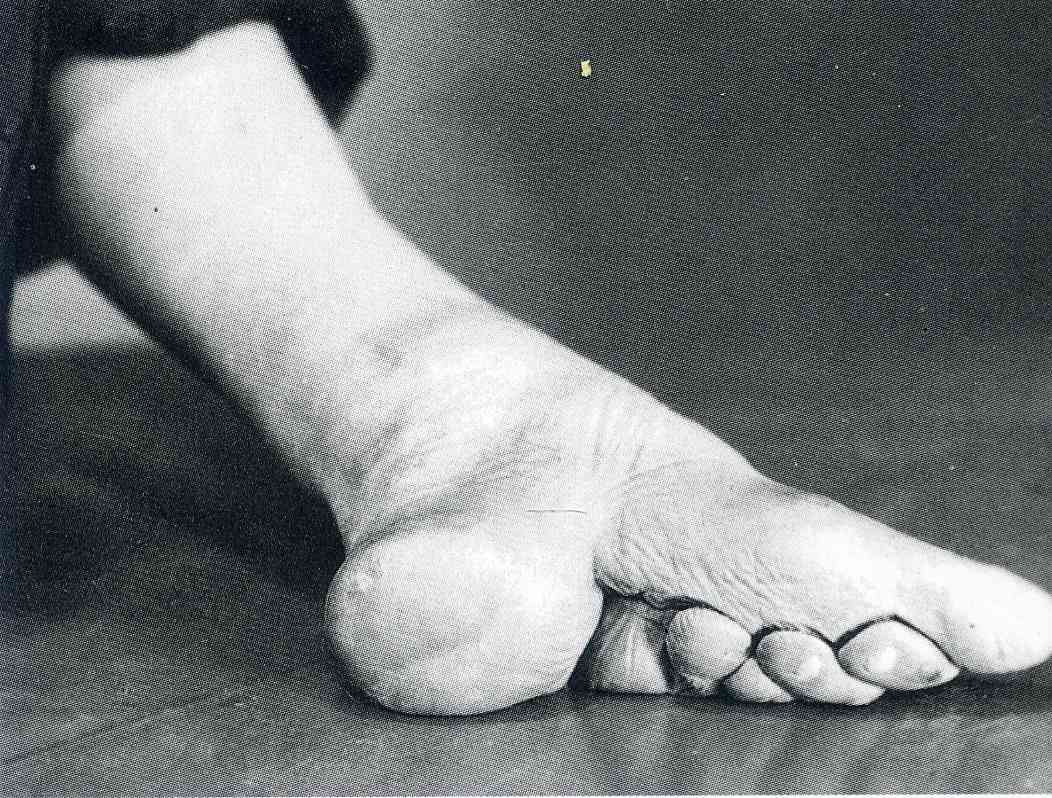

纏足(てんそく)は、幼児期より足に布を巻かせ、足が大きくならないようにするという、かつて支那で女性に対して行われていた風習をいう。より具体的には、足の親指以外の指を足の裏側へ折り曲げ、布で強く縛ることで足の整形(変形)を行うことを指す。纏足の習慣は唐の末期に始まった。清の時代には不健康かつ不衛生でもあることから皇帝がたびたび禁止令を発したが、既に浸透した文化であったために効果はなかった。

本日の書物 : 『税金下げろ、規制をなくせ 日本経済復活の処方箋』 渡瀬 裕哉 光文社

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 先ほど述べたように、昭和45年度(1970年)から令和2年度(2020年)の【50年で、日本の税金は約2倍、社会保障費は3倍以上になりました】。これは同時に、【政府が国民個人が持つ私有財産を侵害する規模】が【2倍から3倍になったことを意味】しています。

日本人は忍耐強い国民性を持っていますが、困ったことに、政府はそれにあぐらをかいて税金を上げ続けようとしています。日本人がこの状況を甘受しているのはなぜでしょうか。国別経済力ランキングが下がったとはいえ、経済大国の日本では餓死するようなことはまずありません。それゆえ、危機感が薄いのでしょうか。

でも、日本人の堪忍袋の緖が自然に切れるのを待っていては日本経済は沈没してしまいます。だから僕は積極的に「堪忍袋の緖を切れ」と声を大にして言いたいのです。

【土木工事】も【社会保障】も、ほとんどの日本人が当たり前のように国や地方自治体の事業だと思っていますが、【本当に政府がやる必要があるのか】、【そもそも、その事業が必要なのか】、【必要だとして、そのやり方は間違っていないか】、よく考える必要性があります。

また、一般的に言われていることと実際とではかけ離れているケースが多々あります。【役所がやることの大義名分は実態と本当にリンクしているのか?】 例えば、社会保障費がかさむからと導入された【消費税】ですが、【本当に社会保障(だけ)に使われるのでしょうか】。』

「積極的自由」(~への自由)のために「消極的自由」(~からの自由)を斥(しりぞ)けるのはどこの国?

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、我が国で現在行われている「官僚の、官僚による、官僚のための政治」の実態を具体的に知るための入門書として最適な書物で、そのような弊害を無くすために、一人ひとりが何をどのようにすればよいのかという解決方法も提示されており、ぜひ、ご覧頂きたい良書となります。

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

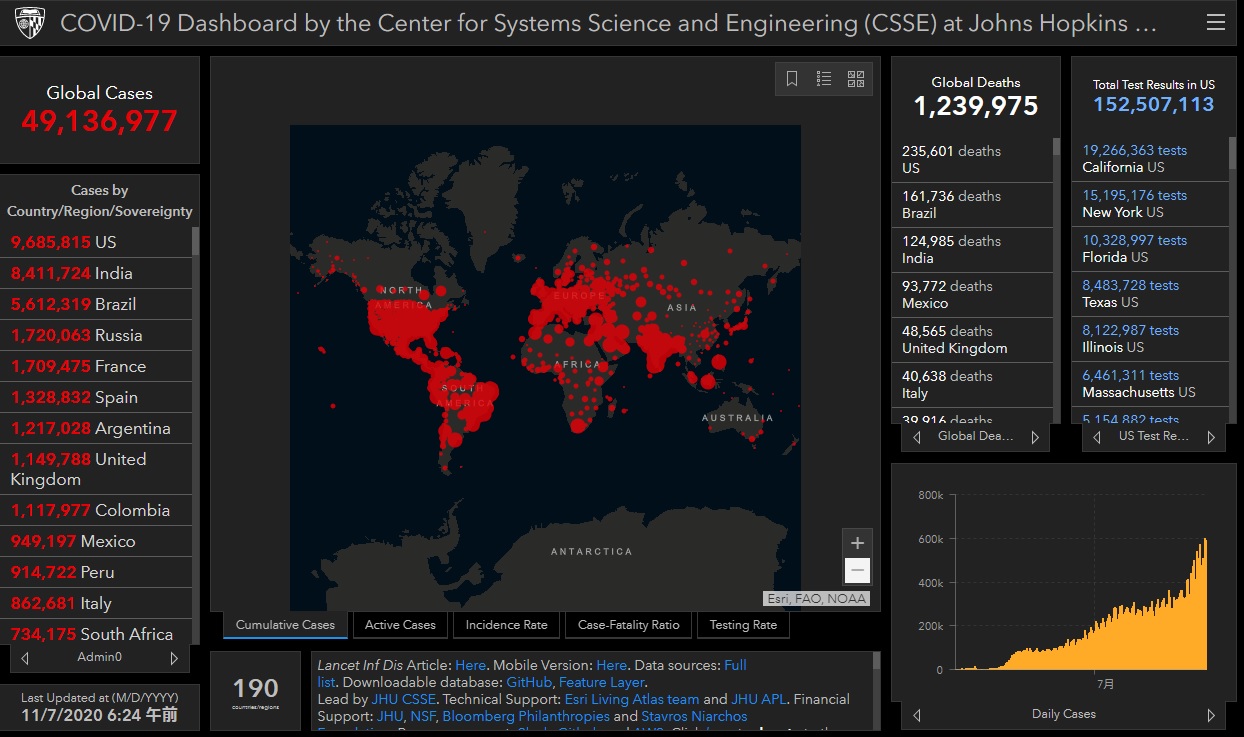

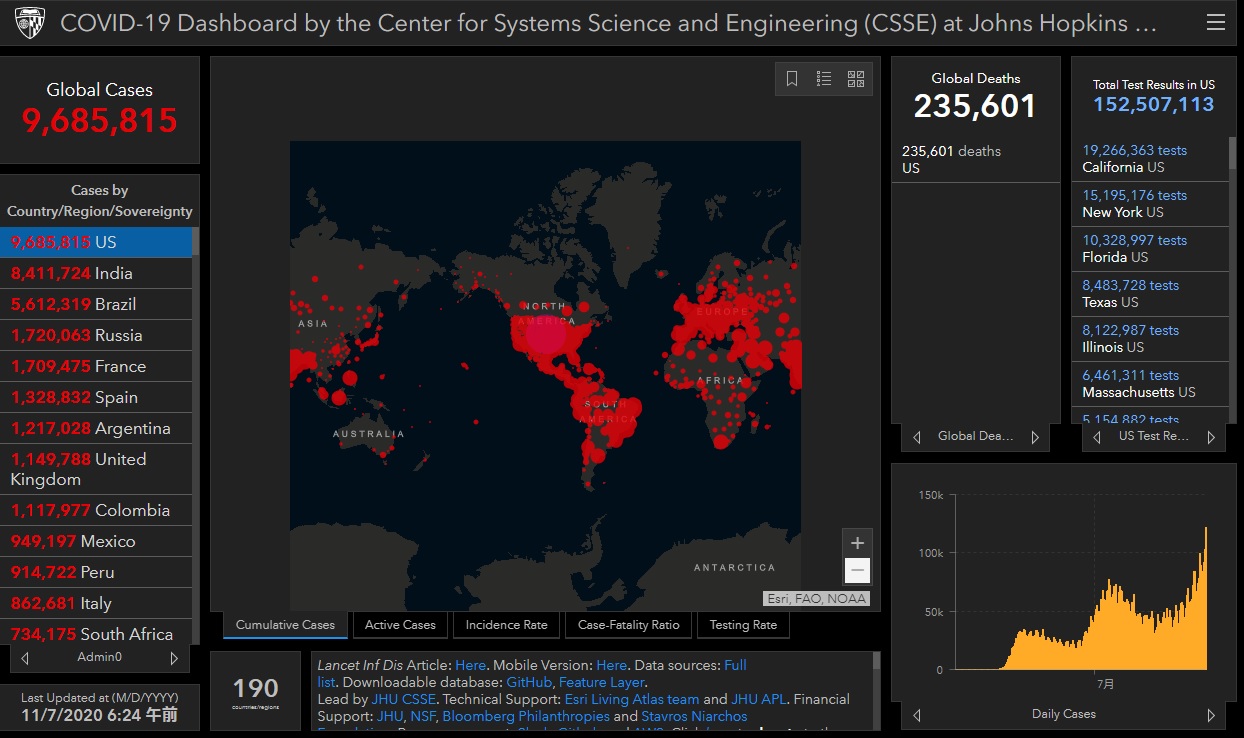

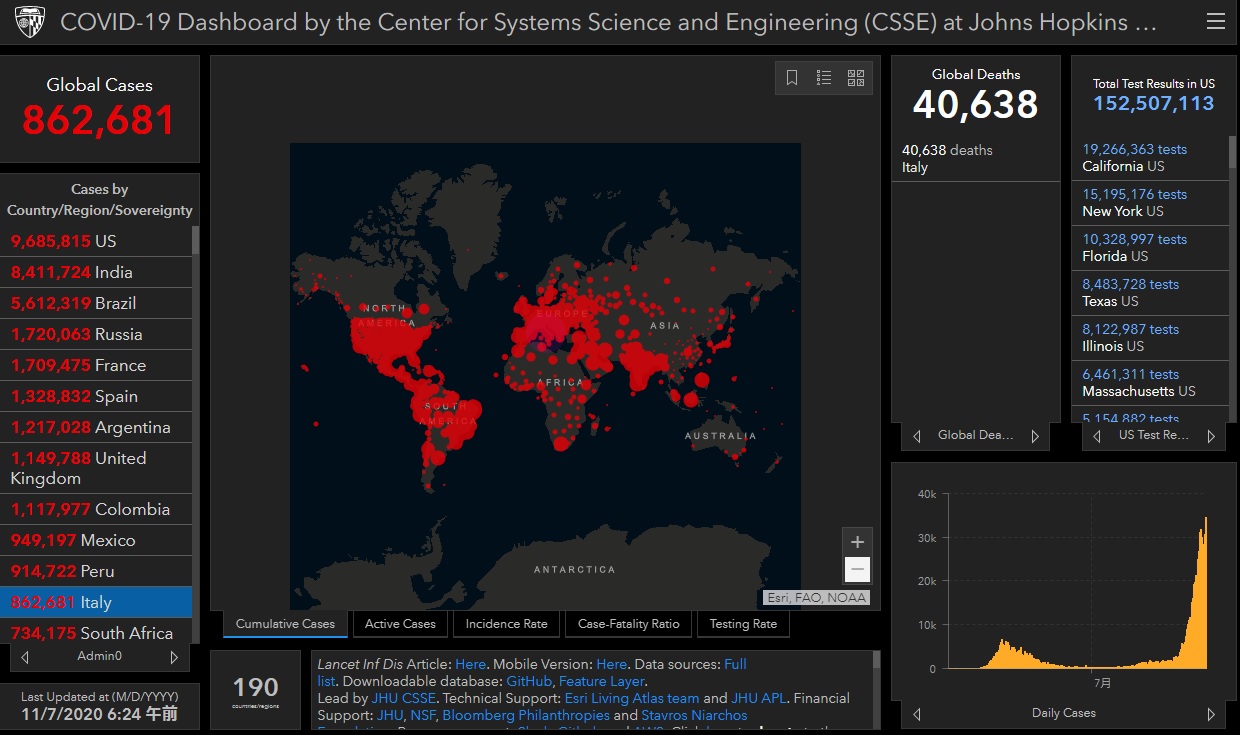

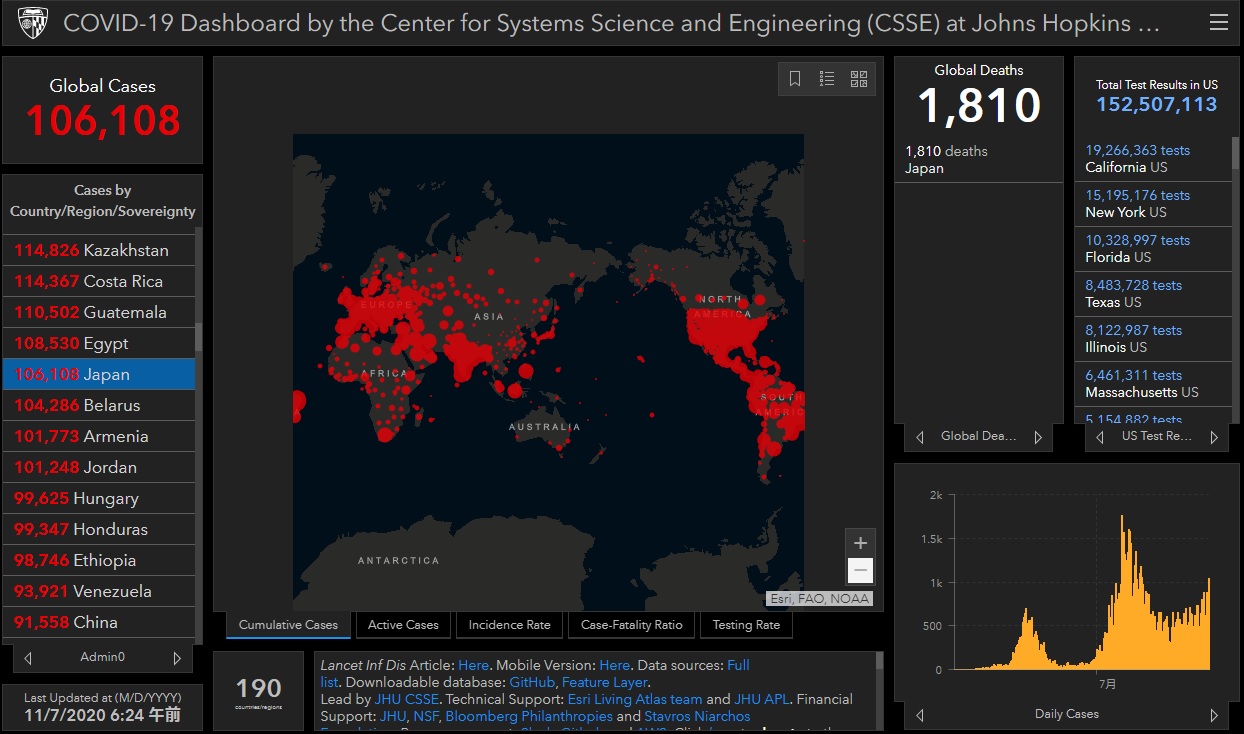

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 235,601(234,300)÷9,685,815(9,544,315)=0.0243・・・(0.0245) 「2.43%(2.45%)」

イタリア : 40,638(40,192)÷862,681(824,879)=0.0471・・・(0.0487) 「4.71%(4.87%)」

日本 : 1,810(1,806)÷106,108(104,964)=0.0170・・・(0.0172) 「1.70%(1.72%)」

左翼が選挙における公正を全く尊重しないことは、彼らが理想とする社会で選挙が行われない、或いは選挙が行われても決められた政党にしか実質投票できないことからも明らかである。だからこそ、不正を意図する人が絶対不正できない投票の仕組みを作ることが、民主主義社会を守る上で極めて重要になる。

— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) November 4, 2020

さて、ここからは昨日の続きになりますが、カール・マルクスのユダヤ人に対する偏見・ヘイトから生じたイデオロギーである「マルクス主義」は、その後も表向きの形を変ながら、現代においても“辛うじて”生き残っていますが、

イギリス労働党は反ユダヤ主義を理由にコービン氏の党員資格停止。メディアの皆さんが昨年、次に英首相になるのはコービンだと言い続けてきたことを私は忘れない。なおコービンはハマスとヒズボラを「友達」と呼び、両者に篤く支援されてきた親イスラム過激派でもある。https://t.co/c6NUmm42Xe

— 飯山陽 Dr. Akari IIYAMA (@IiyamaAkari) October 30, 2020

デヴィッド・ハーヴェイ

例えば、デヴィッド・ハーヴェイはマルクス主義の地理学者で、いわゆる「新自由主義」を誤った解釈に基づいて批判した人物で、

☆官僚たちが、民間企業の活動をあれこれと指図する「規制」は、本当に必要ですか?

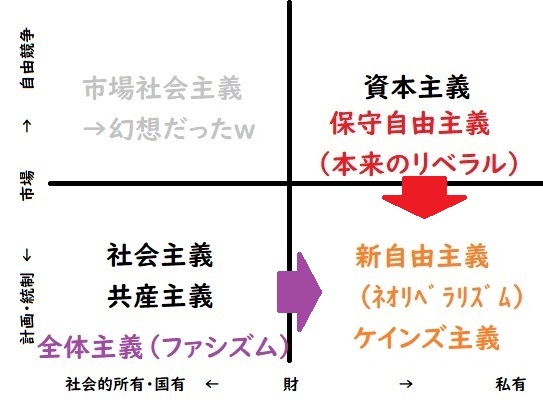

以前にも書かせて頂きましたが(→☆「新自由主義」の本質が理解できない人々の主張 → 「弱肉強食」「大きな政府から小さな政府への展開」「ハイエクガー」)、「全体主義の脅威」を目前にした、自由主義体制側の“自由主義再生の潮流”こそが、「新自由主義」と呼ばれるもので、それは「国家の法的介入」に関心を寄せた自由主義体制側の変革になります。このデヴィッド・ハーヴェイが定義するところの「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」は「マルクス主義」から生じているものであり(→☆日本の官僚たちの理想は、「行政国家」です! ~ 「官僚の、官僚による、官僚のための政治の実現」)、より正確に言うと、レフ・トロツキーが批判していたものと同じであり(→☆“自由全体主義” ~ 新自由主義(ネオリベラリズム)のはじまり )、トロツキー以後の西欧の「トロツキー主義左翼(反スターリン主義的マルクス主義者)」がほぼ共有する考え方になります(→☆現代の“ハルマゲドン” ~ 「おパヨク」 V.S. 「自由」)。

そこで、「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」ではない、本来の「新自由主義」を考える場合に、よく比較対象にされる「ケインズ主義」について、現在次の論文で、「ケインズ主義」の変遷を確認しているところになります。

☆『ケインズ主義政策戦略の変転』 野口 旭

また、参考書として、次の書物もお勧めさせて頂きます。

それでは早速、続きを見て参りましょう。

『 4.マネタリズム反革命からケインズ主義Ⅱへ

(1)古典的自由主義のサブ・プログラムとしてのマネタリズム

・・・ケインズ主義とマネタリズムという二つの「政策パラダイム」に関するこのホールの把握は、「政策プログラムの中核と防備帯」というラカトシュ的概念を用いることによって、より明確化することができる。ホールが述べているように、ケインジアンは一般に、市場経済が政府の介入を必要とするのは、それが本質的に不安定なものであるためと考えていたのに対して、マネタリストは、市場経済は本来安定的なものであり、それが不安定化するとすれば、それは政府の恣意的な介入によるものであると考えていた。

ケインズ主義とマネタリズムのこうした相対立する世界観こそが、まさしくそれぞれの政策プログラムにとっての「反証不能な中核」である。これらは基本的には「主義」すなわちイデオロギーという範疇のものであり、それ自体としては決して反証可能な科学的命題ではない。しかしながら、ケインズ主義にせよマネタリズムにせよ、あらゆる経済政策は結局のところ、こうした反証不能な形而上学的世界観やそれと結びついた価値判断から発しているのである。他方で、それぞれの政策生成プログラムの防備帯には、一定の実証科学的な裏付けを持った政策戦略がそれぞれに存在している。既述のように、初期ケインジアンが不況克服のための主要な政策手段として考えていたのは財政政策であり、それを裏付けていたのが財政乗数理論であった。また、1970年代に入ると不況よりもむしろインフレ克服の方が各国政策当局にとっての重要な政策課題となるが、一部のケインジアンは、そのための手段として、所得政策と呼ばれる賃金抑制政策を提案していた。

マネタリズムは、このケインズ主義Ⅰの財政主導主義や所得政策を厳しく批判し、「ルールに基づく金融政策」という、それとは対照的な政策戦略を提起した。マネタリストはそもそも、ケインジアンのように市場経済には不況が不可避とは考えていなかった。彼らは、「市場経済は自らを安定化させる機能を本質として備えており、したがって仮に大不況のようなものが生じたとすれば、それは政府が市場経済の正常な運行を歪めるような恣意的な介入を行った結果である」と考えた。フリードマンは実際、アンナ・シュウォーツとの共同研究『米国金融史』の第7章「大収縮」の中で、世界大恐慌は資本主義経済の本質的な不安定性を意味するものではなく、当時の米連銀による誤った金融政策運営によって引き起こされたものにすぎないことを主張している(Friedman and Schwartz[1963])。

このようなマネタリスト的な市場経済観から導き出されるマクロ経済政策戦略が、「ルールに基づく金融政策」であった。マネタリストによれば、市場経済は基本的に安定的なものであるから、財政政策によってそれを「安定化」させる必要はそもそもない。しかし問題は金融政策にある。というのは、人々が必要とする貨幣を市場に供給できる主体は、金融当局すなわち政府あるいは中央銀行以外にはあり得ないからである。金融当局は、その貨幣の供給を増やすことも減らすこともできる。もし当局が貨幣を増やせば貨幣価値が下落してインフレとなり、減らせばデフレとなって経済を停滞させる。マネタリストによれば、マクロ経済の不安定化の主因は、まさにこうした金融当局による恣意的な金融政策運営にある。彼らが、「マクロ経済的安定の実現には、金融当局に裁量ではなくルールに基づく貨幣供給を課すことが必要となる」と考えたのは、そのためである。』

それでは本日の最後になりますが、昨日に続きまして、アイザイア・バーリンが提唱した「消極的自由」(~からの自由)と「積極的自由」(~への自由)について語った、1958年10月31日にオックスフォード大学での就任講演の内容を御紹介させて頂きたいと思います。

アイザイア・バーリン

『 二つの自由概念

内なる砦への退却

・・・わたくしは、自分の意志に対するさまざまな障害と直面する、そういう世界にいる。自由の「消極的」な概念に固執するひとたちなら、自己否定というものがこの障害に打ち克つ唯一の方法ではない、障害をとり除く別の方法もありうるのだと考えても、おそらく、それは許されることだろう。たとえば、それが人間でなく動物である場合には物理的行動によって、また人間の抵抗である場合には、あるひとを説得して座席をつめてもらったり、自国の利益を脅かす国を征服したりするように、力により、あるいは説得によって障害をとり除くわけである。こうした行為は不正であるかもしれないし、それには暴力や残虐や他のひとの奴隷化が含まれることがあるかもしれない。しかし、それによって当の行為者が真に文字通りの意味において自分の自由を増大せしめることができるのだということは、ほとんど、否定することは不可能である。

このような真理が、現実にはそれをもっとも強力に実行しているひとびとのうちのある者によって否認されているということは、歴史のひとつのアイロニーである。

現に行動の力、行動の自由を制圧しつつある間にも、

かれらは自由の「積極的」な概念のために、自由の「消極的」な概念を斥(しりぞ)けているのだ。

そうした見解は今日、全世界の半分を支配している。

われわれはそれのよって立つ形而上(けいじじょう)学的基礎がどのようなものであるかを、次に見てみよう。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 平和ボケ、弱腰外交、売国政権 ・・・ さて、どこの国のことでしょうか? (2021/01/04)

- 「増税派の理屈」は、ドラ息子の屁理屈と同じで、“使う人の主張”です! (2020/11/20)

- 実は、ドナルド・トランプが“護り抜こうとしている「消極的」な自由”と、ジョー・バイデンが“執着する「積極的」な自由”とは、全然違うものです💗 (2020/11/19)

- 「小泉・竹中改革」は、「新自由主義(ネオリベラリズム)」ではありません! (2020/11/18)

- 今の学校は必要ですか? ~ できない組織ができないことをやろうとするから、何もできない学校になる! (2020/11/17)

- ある税金を引き上げれば、それは他の税金・社会保障費を引き上げるために使われます!!! (2020/11/16)

- 日本では税金が余っている、といえる根拠 (2020/11/15)

- 「消極的自由」(~からの自由)を斥(しりぞ)け続ける中国共産党(CCP) (2020/11/14)

- 日米の明暗を分けたもの ~ 税金や規制を廃止する動きが活発化したアメリカ、逆に増え続けた日本 (2020/11/13)

- リベラルという言葉の誤用 (2020/11/11)

- 決して国民を代表しているわけではない中国共産党(CCP) (2020/11/10)

- ソ連崩壊をトレースしている中国共産党 (2020/11/09)

- 自ら盆を敷いた、主戦論者で、“ボンクラ”官僚だった、山本五十六率いる「帝国海軍の罪」 (2020/11/08)

- 国家と国民にとって最悪の結末を導いた山本五十六 (2020/11/07)

- 官僚化した大日本帝国陸海軍による“軍人の軍人による軍人のための軍事戦略” (2020/11/06)