本日のキーワード : マネタリズム、減税、規制緩和

マネタリスト(英: monetarist)は、マクロ経済の変動において貨幣供給量(マネーサプライ)、および貨幣供給を行う中央銀行の役割など、経済のマネタリー(貨幣的)な側面を重視する経済学の一派およびその主張をする経済学者を指す。貨幣主義者または通貨主義者とも訳される。マネタリストの理論および主張の全体を貨幣主義あるいは通貨主義またはマネタリズム(英: monetarism)と呼ぶ。

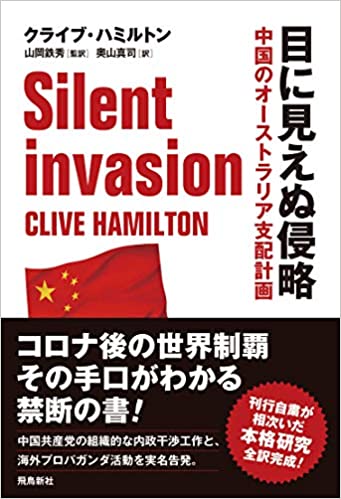

本日の書物 : 『税金下げろ、規制をなくせ 日本経済復活の処方箋』 渡瀬 裕哉 光文社

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 僕がこの本で語ることの骨子は、【アメリカの保守派】、特に【自由な経済を標榜】するキーパーソンである【全米税制改革協議会議長グローバー・ノーキスト心の主張】に沿ったものです。ノーキスト議長の著作には、【減税のバイブル】とも言われる【“ Leave Us Alone ”】(未邦訳、2009年)があります。タイトルを直訳すると【“ 放っておいてくれ ”】。【「少ない税金こそが国を富ますのである」】と、いかに減税が国にとって大切であるかを説き、【どうやって減税を実現するか】の方法論を綴っています。

#日本学術会議

— 日本を愛する日本国民(フォローRT歓迎) (@ashitaninareba7) October 9, 2020

#日本学術会議

#あさイチ #エール #スッキリ #モーニングショー #グッとラック #なないろ #とくダネ #nhk #ntv #tbs #fujitv #tvasahi #tvtokyo pic.twitter.com/17ozyUBI0p

ノーキスト氏は、【税金を無駄遣いし、利権をむさぼる連中】を【“ Taking Coalition(利権をよこせ連合) ”】と呼び、これに対して、【減税や規制廃止に立ち上がった人々】を【“ Leave Us Alone Coalition(放っておいてくれ連合) ”】と名づけています。【「国民・有権者は、自分たちがすべきことを知っている、お前たちから制限や指図を受けたくない」】という【自主独立の精神】にあふれたネーミングです。

本当にいい加減にして欲しい。中国人技能実習生は一万人以上になる筈。更に中国資本が所有する宿泊施設も多数。例えば村の人口の3割以上が中国人の占冠村などは中国のトマムリゾートがぼろ儲けしないのか?【北海道は外国人技能実習生の水際対策の宿泊費を全額補助】 https://t.co/XnzsmTmOei

— 小野寺まさる (@onoderamasaru) October 20, 2020

全て税金ですよ!今年は開業年だからといって宣伝広告だけで数十億円を使うのは正気の沙汰では有りません。 https://t.co/rwjEeqSW3e

— 小野寺まさる (@onoderamasaru) October 4, 2020

この瀬川という人間、研究者とは名ばかりどころか一般の学生寄り醜いアイヌ史を吹聴してるわな。こいつの研修を真に受ける政治家が居たら本当の馬鹿か拝金政治屋のどちらかだな。 https://t.co/Iy0zRBfpV8

— 砂澤 陣 (@SunazawaJin) October 3, 2020

敵である「利権よこせ連合」に立ち向かうため、アメリカでは実行力を持った「放っておいてくれ連合」が形成され、実際に成功を収めています。その考え方や方法には普遍性があり、日本でも実際に実行できます。

アメリカでは、Leave Us Alone Coalition というフレーズは違和感なく浸透していますが、日本語訳の「放っておいてくれ」にはやや投げやりなニュアンスが含まれているので、本書では【「税金を下げろ連合」】と意訳しました。

【かつてはアメリカも、税金が上がり続ける国でした】。しかし、【1980年代から90年代】にかけて、【税金や規制を廃止する動きが活発化】しました。これは当時、主に経済面で日本に敗北を喫しそうになったアメリカが起死回生をかけて挑んだ取り組みだったと言えます。

【一方、日本は逆に税金も規制も増え続けました】。それらを縮小しようとする取り組みは格好だけ何度も行われましたが、仏作って魂入れず、有権者による政治的な支えがなかったためな実際にはまるで効果がありませんでした。だから、1980年代にはジャパン・アズ・ナンバーワンと言われた日本がその後、没落していったのです。

アメリカは復活し、成長する元気な国であり続け、覇権国家として今も世界に君臨しています。減税によって需要を喚起し、規制廃止で供給力を高め、国家としての競争力を取り戻しました。【減税と規制廃止に成功したかどうか】、【そこで日米の明暗が分かれた】のです。』

サッチャー政権がもたらしたパラダイムシフト

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、我が国で現在行われている「官僚の、官僚による、官僚のための政治」の実態を具体的に知るための入門書として最適な書物で、そのような弊害を無くすために、一人ひとりが何をどのようにすればよいのかという解決方法も提示されており、ぜひ、ご覧頂きたい良書となります。

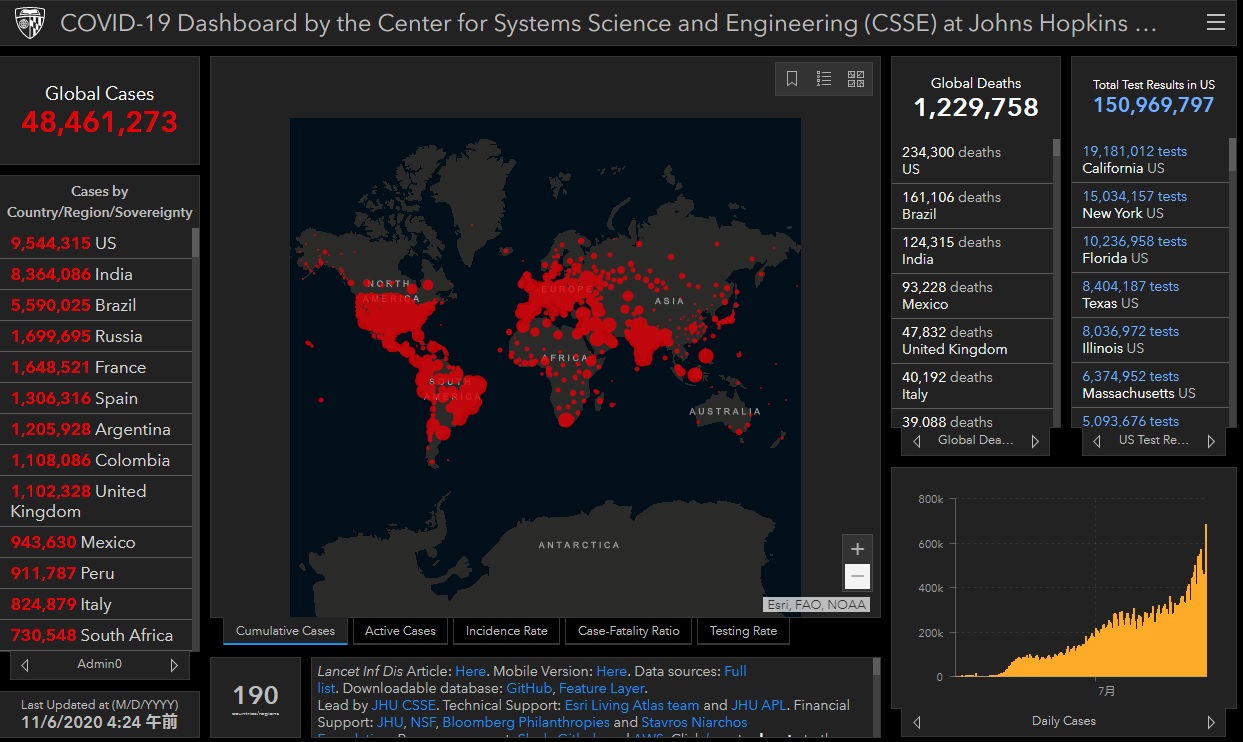

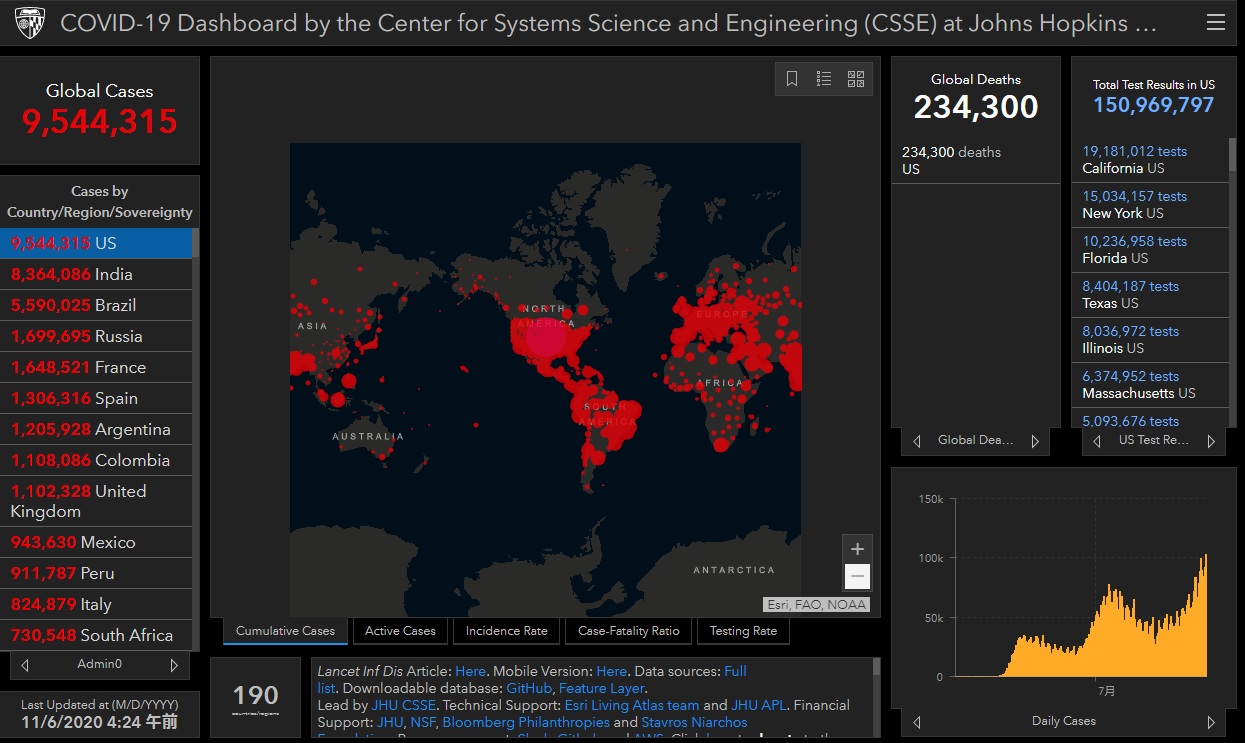

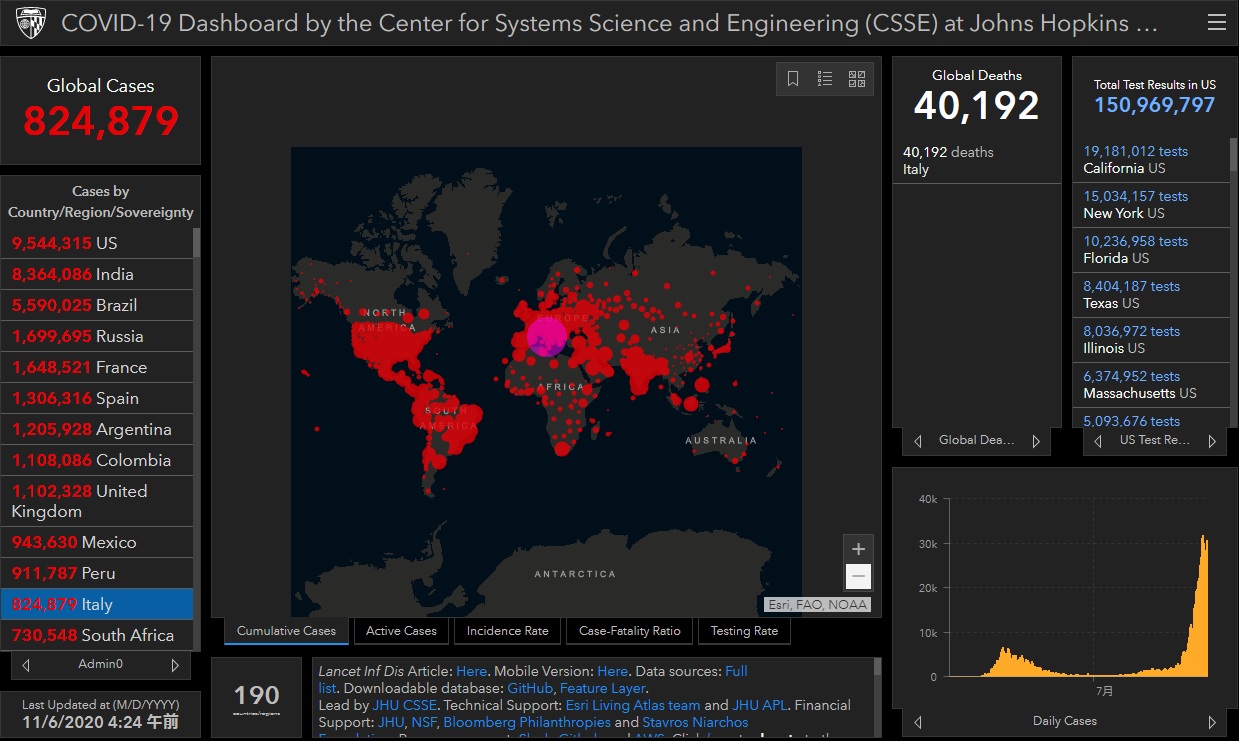

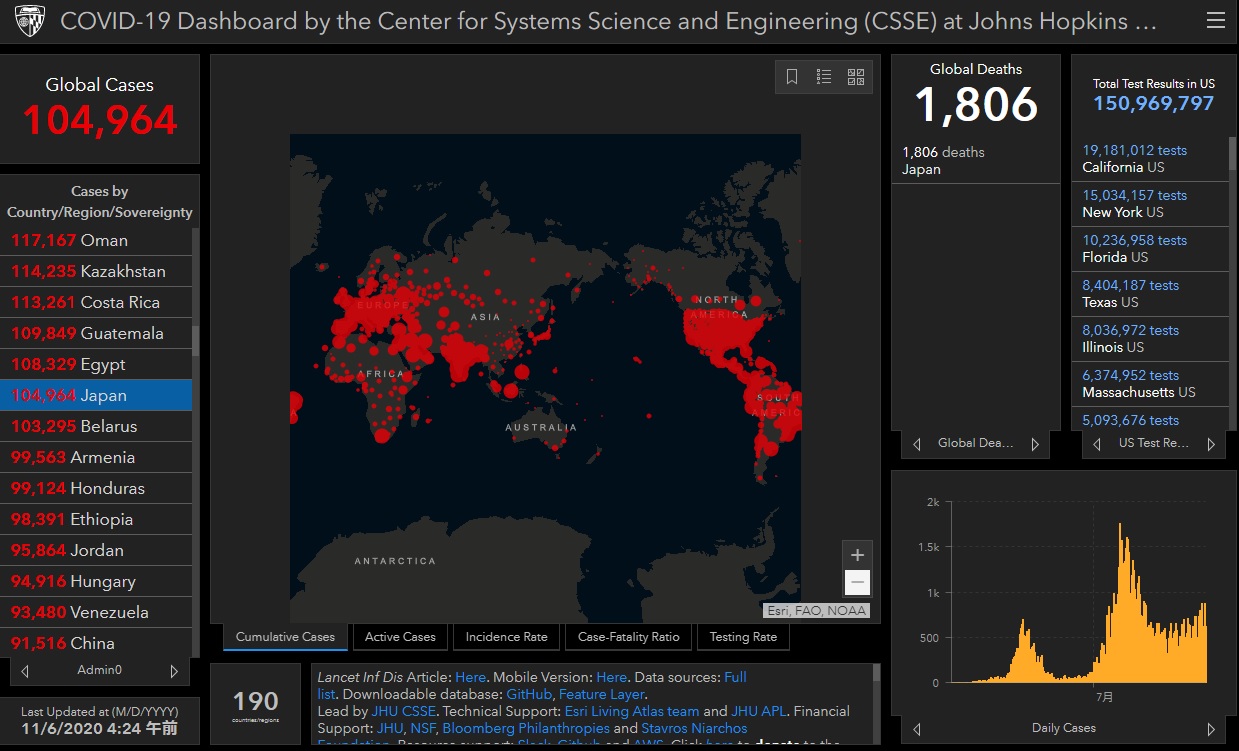

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 234,300(233,116)÷9,544,315(9,428,319)=0.0245・・・(0.0247) 「2.45%(2.47%)」

イタリア : 40,192(39,764)÷824,879(790,377)=0.0487・・・(0.0503) 「4.87%(5.03%)」

日本 : 1,806(1,798)÷104,964(103,917)=0.0172・・・(0.0173) 「1.72%(1.73%)」

【白川 司】「リニアの夢」を邪魔する "親中派" 川勝静岡県知事 - Daily WiLL Online(デイリー ウィルオンライン) https://t.co/O9VfH1h4CB

— 桜林美佐 (@misakura2666) October 9, 2020

もう中国の方が日本より技術的に上だから、日本から盗むものは何もないと言う研究者が散見される。自分の分野だけ見て判断するのは止めて欲しい。特にハード分野では、日本の方が技術的に上の分野が多く残っている。その中には軍事に生かせるものも多い。騙されてはいけない。https://t.co/13j8VCrV9r

— Hideki Kakeya, Dr.Eng. (@hkakeya) October 12, 2020

しんぶん赤旗の記事。

— 青いクラゲ (@masugominikatu) October 15, 2020

益川敏英氏。

「軍学共同の道を絶つ」

「共産党に熱い期待」

益川氏は熱烈な共産党支持者。 https://t.co/TJa5TDZXOh pic.twitter.com/bwNeTSqACs

楊海英「文系学者は中国を対象とした研究が出来ない。中国政府に招聘され中国に行った北大教授がスパイ容疑で逮捕されたように、歴史学者などには中国で研究する学問の自由はない。中国では中国の国益にならない学問は不自由。日本の学者が千人計画参加することは日本の国益や平和にに繋がらない」 pic.twitter.com/h1a6zRMvj0

— Dappi (@dappi2019) October 15, 2020

さて、ここからは一昨日の続きになりますが、カール・マルクスのユダヤ人に対する偏見・ヘイトから生じたイデオロギーである「マルクス主義」は、その後も表向きの形を変ながら、現代においても“辛うじて”生き残っていますが、

イギリス労働党は反ユダヤ主義を理由にコービン氏の党員資格停止。メディアの皆さんが昨年、次に英首相になるのはコービンだと言い続けてきたことを私は忘れない。なおコービンはハマスとヒズボラを「友達」と呼び、両者に篤く支援されてきた親イスラム過激派でもある。https://t.co/c6NUmm42Xe

— 飯山陽 Dr. Akari IIYAMA (@IiyamaAkari) October 30, 2020

デヴィッド・ハーヴェイ

例えば、デヴィッド・ハーヴェイはマルクス主義の地理学者で、いわゆる「新自由主義」を誤った解釈に基づいて批判した人物で、

☆官僚たちが、民間企業の活動をあれこれと指図する「規制」は、本当に必要ですか?

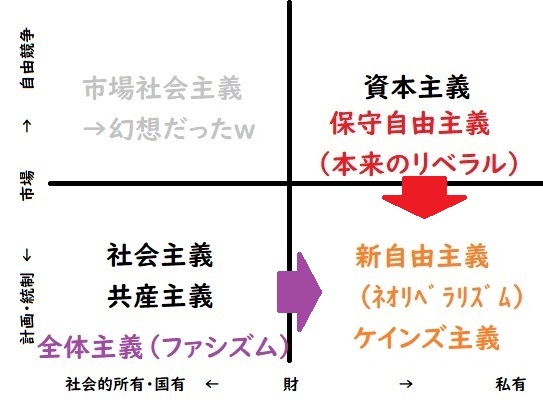

以前にも書かせて頂きましたが(→☆「新自由主義」の本質が理解できない人々の主張 → 「弱肉強食」「大きな政府から小さな政府への展開」「ハイエクガー」)、「全体主義の脅威」を目前にした、自由主義体制側の“自由主義再生の潮流”こそが、「新自由主義」と呼ばれるもので、それは「国家の法的介入」に関心を寄せた自由主義体制側の変革になります。このデヴィッド・ハーヴェイが定義するところの「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」は「マルクス主義」から生じているものであり(→☆日本の官僚たちの理想は、「行政国家」です! ~ 「官僚の、官僚による、官僚のための政治の実現」)、より正確に言うと、レフ・トロツキーが批判していたものと同じであり(→☆“自由全体主義” ~ 新自由主義(ネオリベラリズム)のはじまり )、トロツキー以後の西欧の「トロツキー主義左翼(反スターリン主義的マルクス主義者)」がほぼ共有する考え方になります(→☆現代の“ハルマゲドン” ~ 「おパヨク」 V.S. 「自由」)。

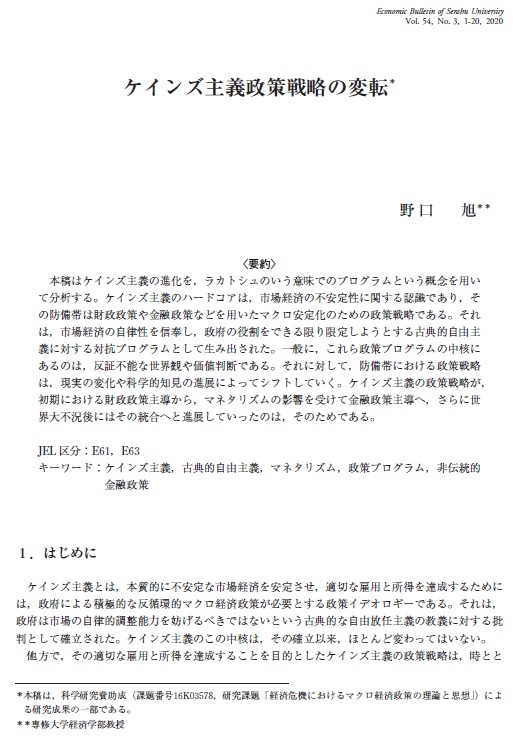

そこで、「デヴィッド・ハーヴェイの新自由主義」ではない、本来の「新自由主義」を考える場合に、よく比較対象にされる「ケインズ主義」について、現在次の論文で、「ケインズ主義」の変遷を確認しているところになります。

☆『ケインズ主義政策戦略の変転』 野口 旭

また、参考書として、次の書物もお勧めさせて頂きます。

それでは早速、続きを見て参りましょう。

『 4.マネタリズム反革命からケインズ主義Ⅱへ

(1)古典的自由主義のサブ・プログラムとしてのマネタリズム

・・・マクロ経済政策の現実におけるケインズ主義からマネタリズムへの転換は、きわめて劇的な形で実現された。それは、世界的な保守主義革命の端緒としての英サッチャー政権の誕生である。そのことについて、ピーター・ホールは、自らが提起した政策パラダイムという概念を用いて、以下のように整理している。

「 ケインジアンたちは、民間経済については、不安定で政府の介入を必要としているものと見なす傾向があった。マネタリストは、民間経済は基本的に安定しており、政府の介入は善よりも害を及ぼす可能性が高いと考えていた。ケインジアンたちは失業に関しては、総需要が不十分であることによって生じる問題と捉えていたのに対して、マネタリストたちは、“自然”失業率は労働市場の構造的な条件によって固定されており、それはリフレ的な政策によっては大きく左右されないと考えていた。ケインジアンたちはインフレを超過需要または過度の賃金圧力から生じる問題と見なしており、それは所得政策によって対処できると考えていた。マネタリストたちは、インフレは常に貨幣的現象であり、それはマネー・サプライをコントロールすることによってのみ制御可能であると主張した。

1970年代から1980年代にかけてのイギリスは、経済の管理を導く基本的政策パラダイムのシフトを目の当たりにした。サッチャーの政策は、政策のそれぞれに対する単なる場当たり的な調整ではなかった。それらは、マネタリスト経済学に関係する首尾一貫したビジョンに根ざしていた。今日の主流の経済学は、マネタリストとケインジアンの両方のパラダイムの一部を統合している。しかしながら、1970年代には、二つの競合する教義がイギリスの政策に対する支配権を争っており、その中でマネタリストのパラダイムが勝利を収めていたのである」(Hall[1992]p.92)』

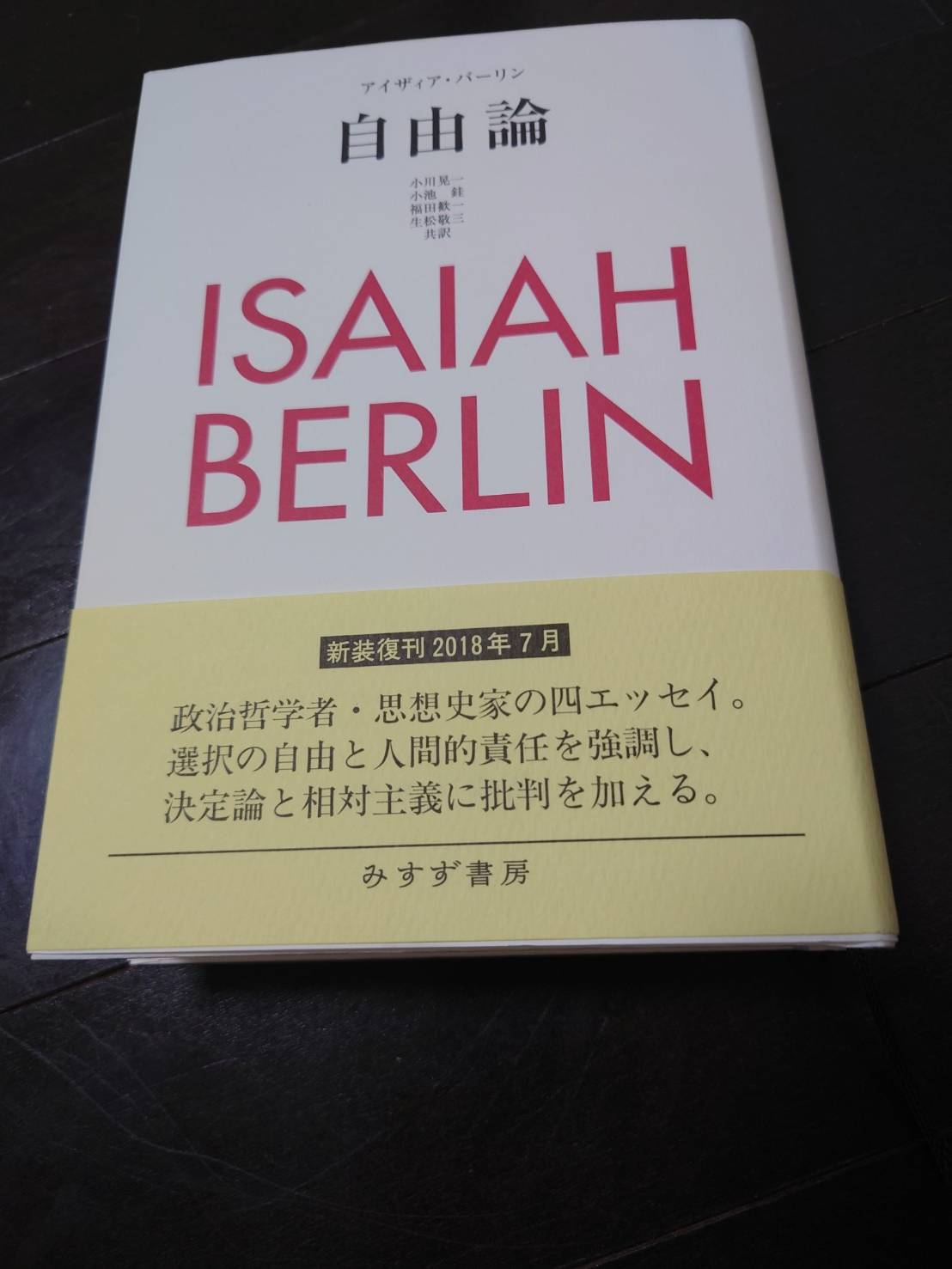

それでは本日の最後になりますが、一昨日に続きまして、アイザイア・バーリンが提唱した「消極的自由」(~からの自由)と「積極的自由」(~への自由)について語った、1958年10月31日にオックスフォード大学での就任講演の内容を御紹介させて頂きたいと思います。

アイザイア・バーリン

『 二つの自由概念

内なる砦への退却

・・・真の自我という内なる砦に逃げ込んだ理性的賢者の概念がその個人主義的形態において現れてくるのは、ただ外部の世界がとくに圧政的で残虐かつ不正であることが明らかになったときのみであるかに見えるということは、おそらく一言ふれておくだけの価値はあるであろう。「自分のなしうることを欲し、自分の欲することを行なうひとは、真に自由である」と、ルソーは言った。幸福なり正義なり自由(いかなる意味のものであれ)なりを求めているひとが、やりたいことをする道があまりに塞がれてしまっているために、ほとんどなにひとつできないという世界にあっては、自分自身へと引き籠ってしまう誘惑は抗しがたいものとなってくるであろう。おそらくギリシアの場合がそうであったであろう。そこにおけるストア派の理想は、中央集権的なマケドニアの独裁によるギリシアの独立的デモクラシーの没落とまったく無関係ではありえない。また同様の理由によって、共和政終焉後のローマの場合もそうであった。十七世紀ドイツにおいては、三十年戦争につづくドイツ国家の深刻な衰頽(すいたい)期に、とくに小領邦における公的生活の性格のために、人間生活の品位を重んずるひとびとは一種の内面的移民を強いられたのである ―― もっともこれがはじめてというわけでも、また最後というわけでもないが。自分の手に入れることができないものは欲しないように自分にいい聞かせねばならぬという、またある欲望をとり除くこと、ないしはこれをうまく喰止めることは、欲望の充足と同じく等しいことなのだという学説は、わたくしにはあの酸っぱいブドウの教えの高尚な、しかも間違いようのない一形態であるように思われる。自分の確信できないものは、真にこれを欲することもできぬというわけだ。』

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

『「酸っぱい葡萄」(すっぱいぶどう)は、イソップ寓話の一つで、その邦題(日本語題名)の一つ。狐が己が取れなかった後に、狙っていた葡萄を酸っぱくて美味しくないモノに決まっていると自己正当化した物語が転じて、酸っぱい葡萄(sour grape)は自己の能力の低さを正当化や擁護するために、対象を貶めたり、価値の無いものだと主張する負け惜しみを意味するようになった。

あらすじ

お腹を空かせた狐は、たわわに実ったおいしそうな葡萄を見つけた。食べようとして懸命に跳び上がるが、実はどれも葡萄の木の高い所にあって届かない。何度跳んでも届くことは無く、狐は、怒りと悔しさから「どうせこんな葡萄は酸っぱくてまずいだろう。誰が食べてやるものか」と負け惜しみの言葉を吐き捨てるように残して去っていった。』

『 禁欲的な自己否定は誠実さや精神力の一源泉であるかもしれないが、どうしてこれが自由の拡大と呼ばれうるのかは理解しがたい。もしわたくしが室内に退却し、一切の出口・入口の鍵をかけてしまうことで敵から免れたとした場合、その敵にわたくしが捕らえられてしまった場合よりはたしかにより自由であるだろう。しかし、わたくしがその敵を打ち負かし、捕虜にした場合よりも自由であるだろうか。もしそのやり方をもっと進めて、自分をあまりに狭い場所に押しこめてしまうとしたら、わたくしは窒息して死んでしまうであろう。自分を傷つける可能性のあるものをすべてとり除いてゆくという過程の論理的な到達点は、自殺である。わたくしが自然的世界に生存するかぎり、完全ということは決してありえないのだ。この意味における全面的な解放は(ショーペンハウアーが正しく認識していたように)ただ死によってのみ与えられるのである。』

アルトゥール・ショーペンハウアー

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 「増税派の理屈」は、ドラ息子の屁理屈と同じで、“使う人の主張”です! (2020/11/20)

- 実は、ドナルド・トランプが“護り抜こうとしている「消極的」な自由”と、ジョー・バイデンが“執着する「積極的」な自由”とは、全然違うものです💗 (2020/11/19)

- 「小泉・竹中改革」は、「新自由主義(ネオリベラリズム)」ではありません! (2020/11/18)

- 今の学校は必要ですか? ~ できない組織ができないことをやろうとするから、何もできない学校になる! (2020/11/17)

- ある税金を引き上げれば、それは他の税金・社会保障費を引き上げるために使われます!!! (2020/11/16)

- 日本では税金が余っている、といえる根拠 (2020/11/15)

- 「消極的自由」(~からの自由)を斥(しりぞ)け続ける中国共産党(CCP) (2020/11/14)

- 日米の明暗を分けたもの ~ 税金や規制を廃止する動きが活発化したアメリカ、逆に増え続けた日本 (2020/11/13)

- リベラルという言葉の誤用 (2020/11/11)

- 決して国民を代表しているわけではない中国共産党(CCP) (2020/11/10)

- ソ連崩壊をトレースしている中国共産党 (2020/11/09)

- 自ら盆を敷いた、主戦論者で、“ボンクラ”官僚だった、山本五十六率いる「帝国海軍の罪」 (2020/11/08)

- 国家と国民にとって最悪の結末を導いた山本五十六 (2020/11/07)

- 官僚化した大日本帝国陸海軍による“軍人の軍人による軍人のための軍事戦略” (2020/11/06)

- 軍事戦略は、仮想敵国に応じてシナリオを考えるもの (2020/11/05)