本日のキーワード : 非合法ソ連工作員

ケンブリッジ・ファイヴ(英語: Cambridge Five)は、戦間期から1950年代にかけてイギリスで活動したソビエト連邦のスパイ網。暗号名から少なくとも5人のスパイが存在したことがわかっており、そのうち4人はキム・フィルビー(暗号名:スタンレー)、ドナルド・マクリーン(暗号名:ホーマー)、ガイ・バージェス(暗号名:ヒックス)、アンソニー・ブラント(暗号名:ジョンソン)であると判明している。残りの一人はジョン・ケアンクロス(暗号名:リスト)と見られている。5人とも1930年代にケンブリッジ大学で学んだことから「ケンブリッジ・ファイヴ(ケンブリッジ5人組)」と呼ばれる。彼らのリクルートは諜報史上、外国情報機関によるもっとも成功した例と言われ、ロシアでは「大物5人組」と呼ばれた。

ソビエト連邦の切手に描かれているキム・フィルビー

本日の書物 : 『ミトロヒン文書 KGB(ソ連)・工作の近現代史』 山内智恵子 ワニブックス

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 1930年代のアメリカは、秘密警察にとって「まあ軍情報部に任せておいてもいいや」という対象だったのです。ということは、【優先度が高かった①(英独仏)、②(ポーランド、ルーマニア、フィンランド、バルト三国)、③(日本)に対する諜報活動は、アメリカに対してよりも、はるかに強力で活発だった】ということです。

【優先度が低かったアメリカ】でさえ、1930年代半ばまでに【連邦政府のほぼ全省庁】に【ソ連の工作員が浸透】していたのですから、【この時期の諜報合戦はソ連の圧勝】と言っても過言でありません。

1930年代の秘密警察(OGPUおよびNKVD)の対外情報部や軍情報部による【ソ連の対外諜報活動】は、大使館や領事館のような【合法拠点よりも非合法駐在所が主体】でした。【ソ連共産党政治局の指示】によって、【対外情報部】は【非合法駐在所の数を増やし、それぞれに7〜9人の非合法駐在員を配置】しています。

一方、イギリスやフランスのような大国でも、合法的な大使館には1人か2人、最大でも3人の情報機関員しか置いていません。1930年代のソ連の海外諜報の大成功は、主に、のちに【「グレート・イリーガル」】と呼ばれた有能な【非合法駐在員】たちによって成し遂げられました。

アンドルーは、ソ連の成功の要因として次の2つを挙げています。

① 中央の管理・統制が厳しくなった戦後と違い、この時期は【非合法駐在員に自由裁量がかなり許されていた】ので、【個人の創意工夫や才能を発揮できた】。

② 戦後と比べて、【当時の西側の防諜体制がまだ緩かった】。

また、1920年代からずっとソ連が【ヒューミント】で西側に有利だった要因として、次のことを挙げています。

③ 西側諸国の共産党員やフェロー・トラベラー(党員ではないが【共産党に強く賛同して協力】する人々)から多くの工作員を徴募できた。

1930年代に「グレート・イリーガル」たちが次から次へとスカウトして工作員にした【西側共産党員やフェロー・トラベラー】の多くは、【「世界で初めて実現した労働者と農民の祖国」】という、【ソ連の実態とはかけ離れた理想的イメージを信じ、共産主義に魅了されていました】。そしてイギリスでは折り紙付きの【エリート】であるケンブリッジ大学卒業生、有名な【「ケンブリッジ5人組」】が【ソ連の工作員になり、イギリス政府の中で出世】の階段を上っていきます。』

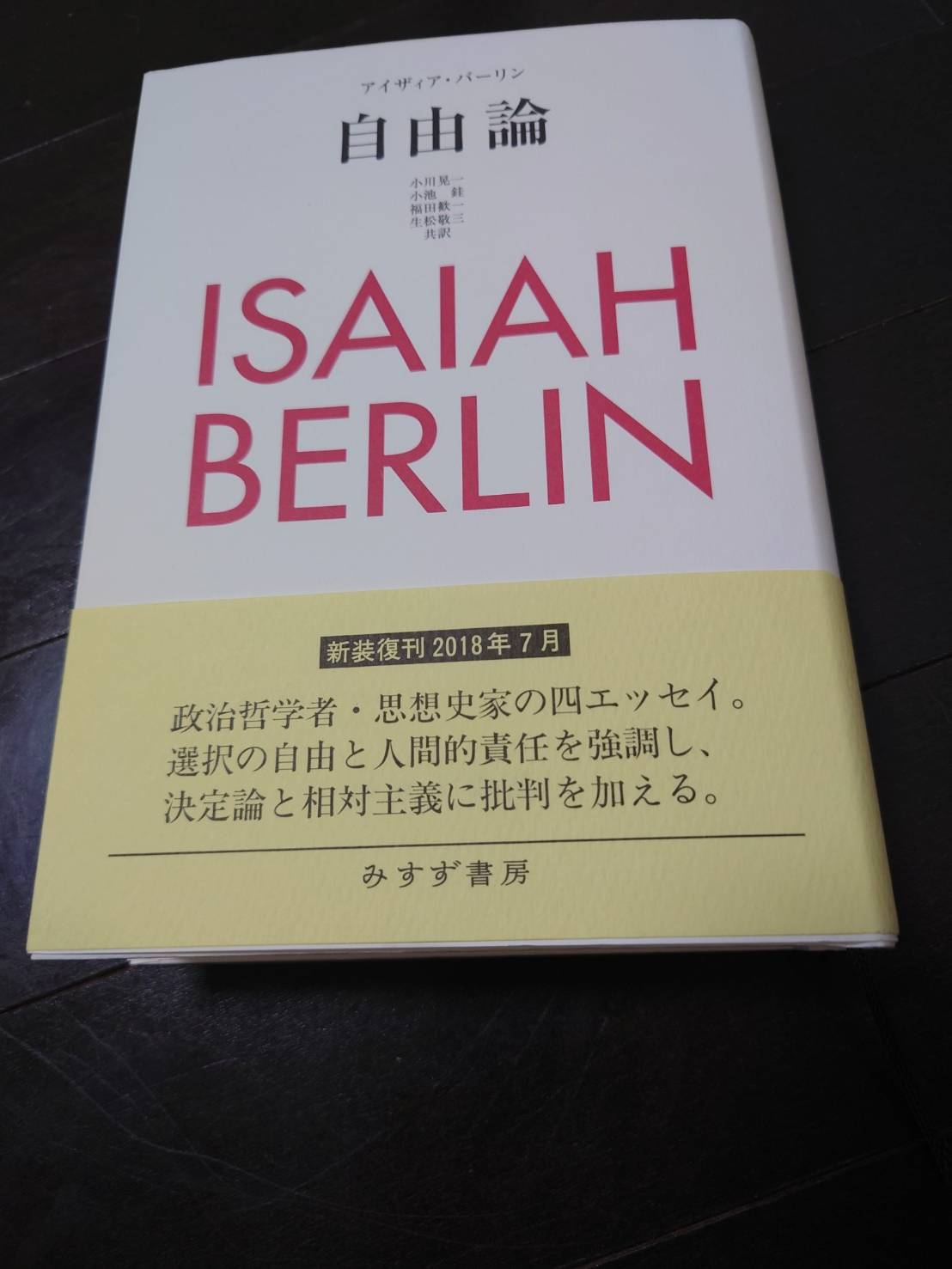

消極的(negative)・積極的(positive)な自由(freedom / liberty)

いかがでしょうか?

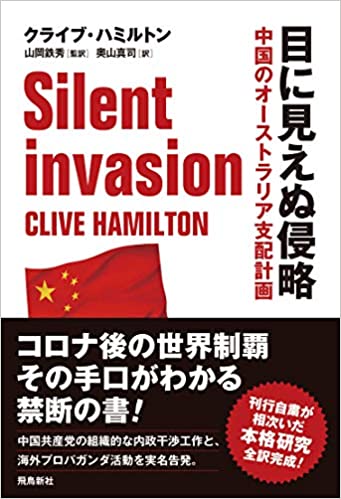

今回ご紹介させていただく書物は、現在進められている現代史の見直しのうえで欠かせない、全体主義国家の旧ソ連の対外工作を解明する、重要な史料のひとつである「ミトロヒン文書」について、その内容を分かりやすく平易な文体で紹介して下さる良書であるとともに、ソ連と同様、現代の全体主義国家の中華人民共和国を支配する中国共産党の対外工作をイメージすることができる御薦めの書物となります。

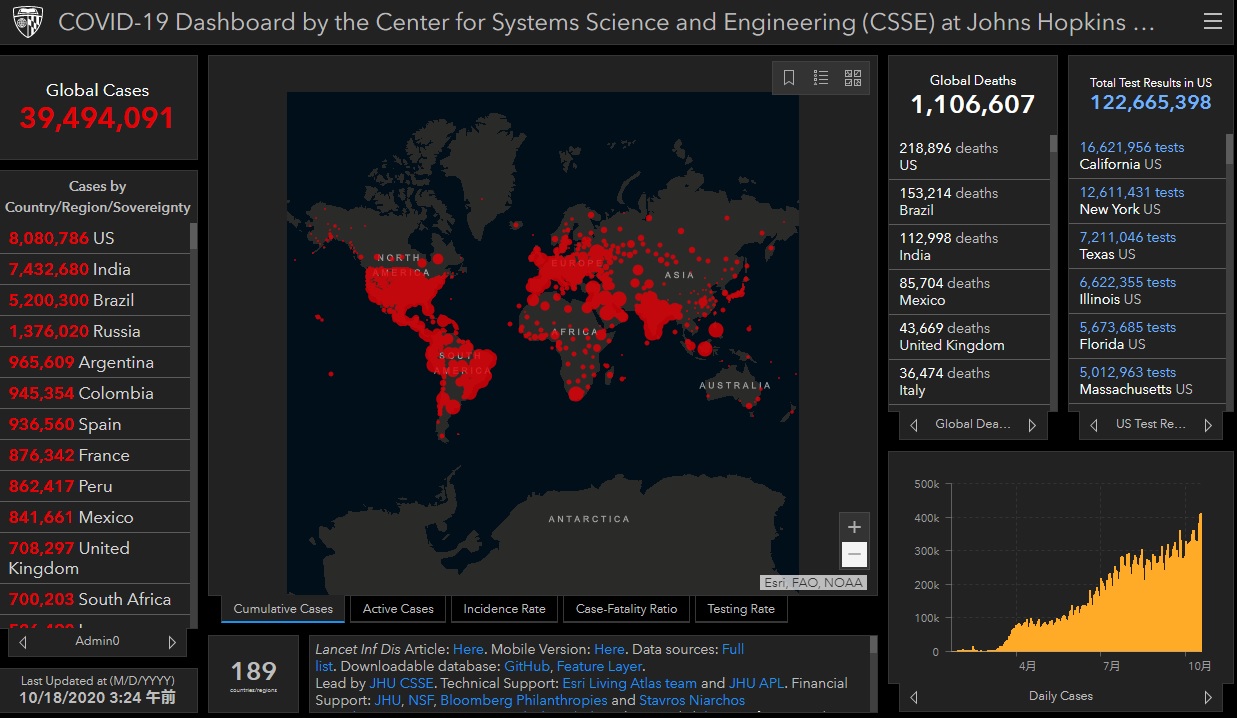

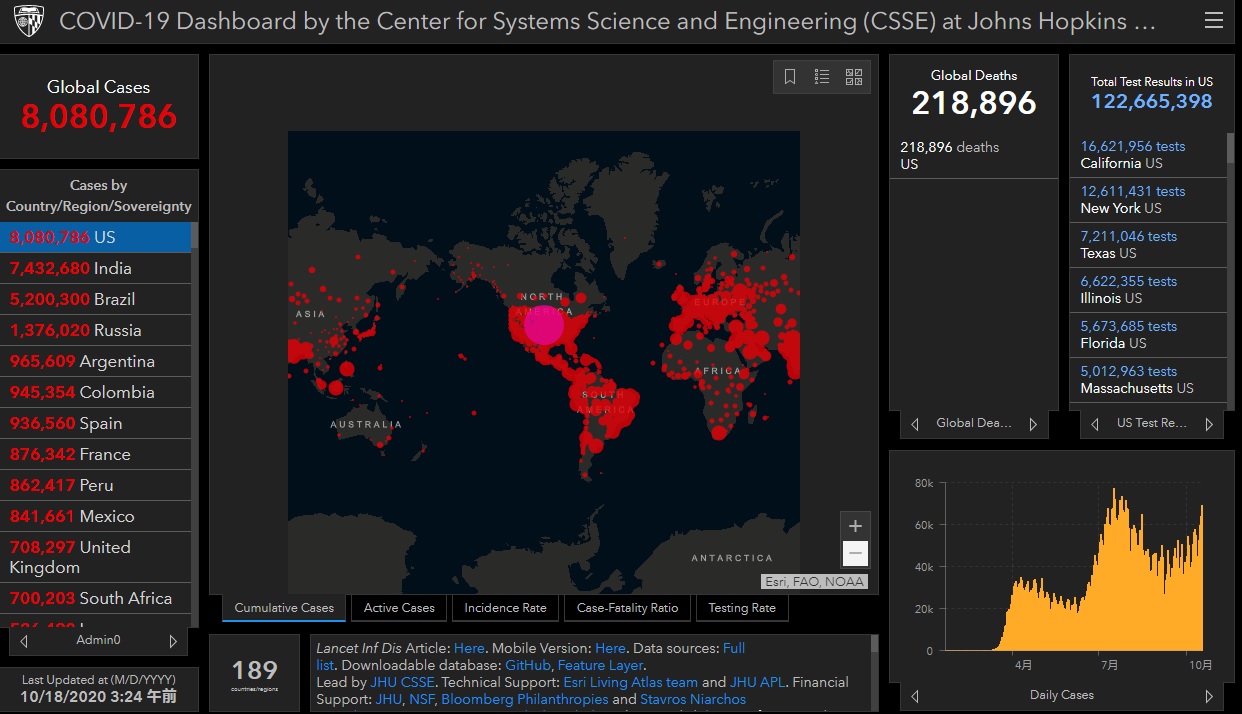

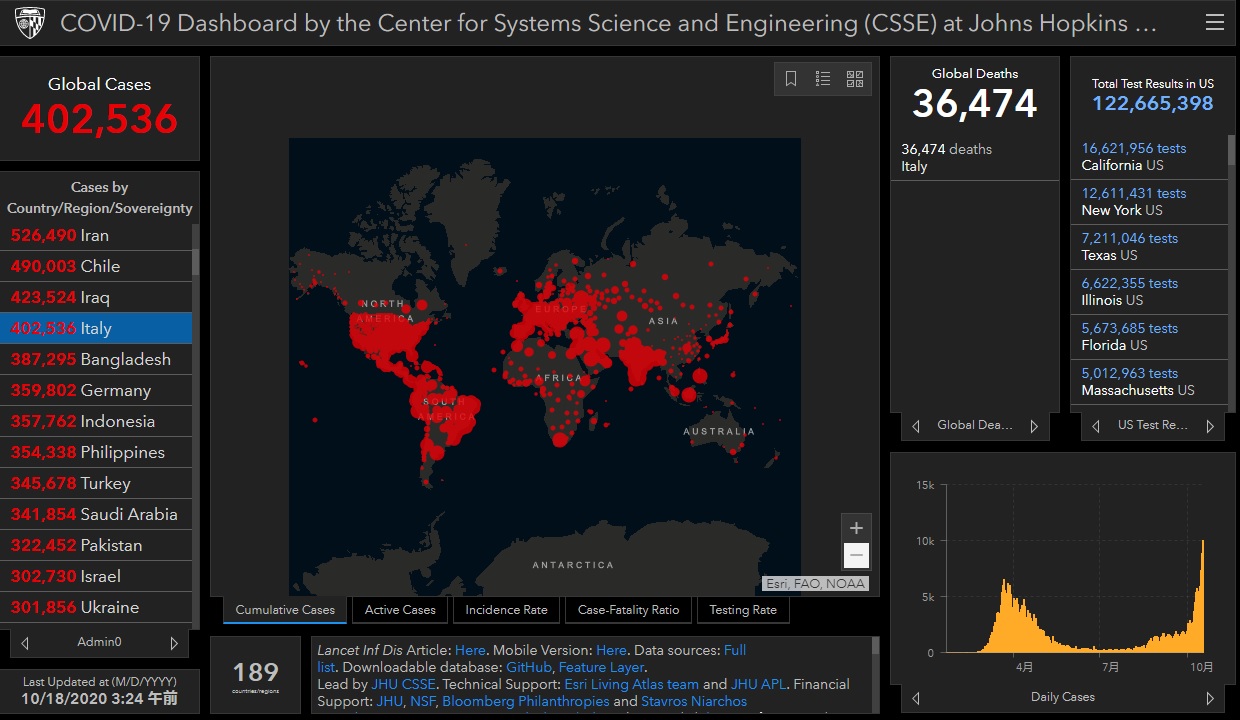

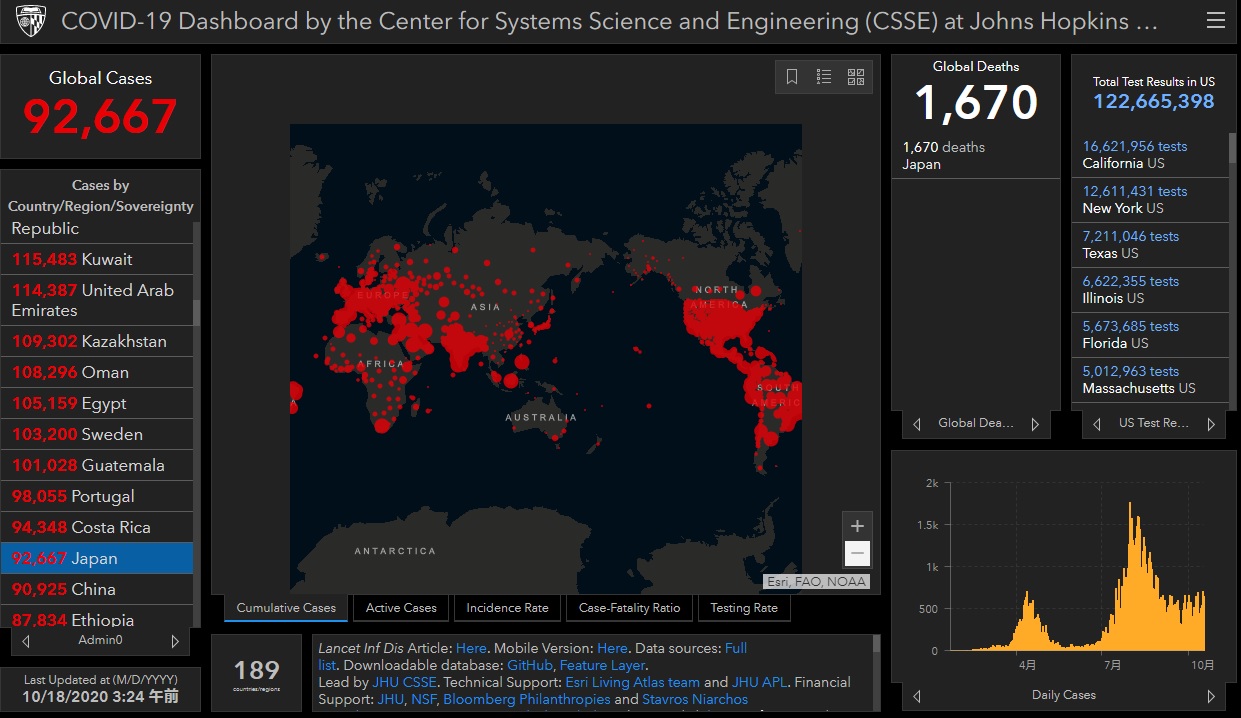

それでは本日も、いつものように、直近の「致死率」を確認しておきましょう。

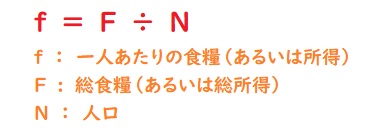

(死亡症例数)÷(感染症例数)=(致死率)

※( )内は前回の数値

☆Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE

アメリカ : 218,896(218,330)÷8,080,786(8,030,623)=0.0270・・・(0.0271) 「2.70%(2.71%)」

イタリア : 36,474(36,427)÷402,536(391,611)=0.0906・・・(0.0930) 「9.06%(9.30%)」

日本 : 1,670(1,664)÷92,667(92,044)=0.0180・・・(0.0180) 「1.80%(1.80%)」

【中国の宣伝戦の一環、細部は明日、外務省に確認し対策を練る→尖閣は「日本が盗んだ」、中国が領有権主張するサイト開設…日英仏語でも宣伝へ 】

— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) October 3, 2020

日英仏語版を中国が準備するなら、日本も同等以上の措置が必要 https://t.co/zpqOLA4Ndo

我が国外務省作成の尖閣諸島に関する日本語版YouTube 動画も、直ちにナレーションを英語、仏語、中国語に翻訳して公開すべきだ。→ 尖閣は「日本が盗んだ」、中国が領有権主張するサイト開設…日英仏語でも宣伝へ : 国際 : ニュース : 読売新聞オンライン https://t.co/GjGXRcI8wR

— 長島昭久 Akihisa NAGASHIMA, MP (@nagashima21) October 4, 2020

知らなかったことが出てきたね

— Chieko Nagayama (@RibbonChieko) October 4, 2020

「人民解放軍と軍事技術開発契約を締結してる“国防七校”は中国の国防科技工業局で直接管理されている

国防七校の学生が日米の大学に留学をしたり、中国軍関係者も留学生になりすまして日米の大学で研究をし軍民両用技術を帰国後に軍事転用…」 https://t.co/3oZnlG0xr7

日本学術会議は、日本の軍民複合と言われる分野の基礎研究にさえ反対なのに、中国人民解放軍と縁のある研究は反対せず許容している。この事は、自民党内では保守系に係らず批判が多い。仮に同会議が中国と縁を切っても困るのは中国の方で日本ではない。当たり前のことを堂々と言える雰囲気にしないと

— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) October 4, 2020

学術者会議が「学者の国会」と言われているそうですが

— 一色正春 (@nipponichi8) October 4, 2020

国民が選んでもいないのに国民の代表を気取るのは

どこかの国と同じなので

「学者の全人代」とでも称すれば良かろう

繰り返しですがぜひお読みください。

— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) October 4, 2020

日本学術会議では、「学問によって学問の自由にガイドラインを設けている」のです。

理科工学系の機微技術が海外に流出している可能性を放置している可能性があります。https://t.co/D5ATnbfBMw

今回の件でいかに日本の学者が非常識かよくわかった。また、川勝知事の発言「国立大学の先生はみな国家公務員だ。だから、大学にいて誰を教務主任とか学長にするとか、そういうことに国家権力が介入したら笑われる」から改めて学術会議を公務員にすべきではないことがわかる。 https://t.co/Dt9rrrHenV

— 山岡鉄秀 (@jcn92977110) October 16, 2020

おはようございます。中国が進めるモンゴル人弾圧の現状。逮捕されたモンゴル人たち。またモンゴル人がモンゴル国で出した本も警察に押収された。中国が警察を買収したから。日本もIRと政治家が買収されている。https://t.co/E7wz9PbFOz

— 楊海英 (@DcZ2sppUAxLS3nO) October 16, 2020

孔子学院。米国ではスパイの巣窟で、日本では「中日友好運動」ばかりやっていた?3歳の子どもですら信じない。現にウイグルやモンゴル、劉暁波について教えた教師を解雇している日本の孔子学院。孔子があの世で泣いているわ! pic.twitter.com/qd5DoF8B2t

— 楊海英 (@DcZ2sppUAxLS3nO) October 16, 2020

内モンゴルの文化的ジェノサイドについて、同胞の国の前大統領再び批判。モンゴル人児童に解放軍軍服を着せるのも甚だ迷惑。同化と洗脳の悪しき方法。そして、同胞の若者たちは熱く内モンゴル人支援。 pic.twitter.com/Mq5E5NisX6

— 楊海英 (@DcZ2sppUAxLS3nO) October 17, 2020

なぜこのニュースが大きく報道されないのか?仏のナントにあるナント歴史博物館で開催予定のチンギスハン展を中国共産党が検閲を行ない、歴史書き換えを要求した。中共に支配されるシナの本質が露呈した問題。日本学術会議が学問の自由を謳うなら抗議声明でも出したらどうだ?https://t.co/XJMhCiYBTf

— 西村幸祐 (@kohyu1952) October 17, 2020

さて、昨日の続きになりますが、これまでのところで(→☆社会の平和度を高めるために必要なものは?)、今回の「武漢肺炎(COVID-19)禍」の騒動をきっかけとして、根拠の無い妄想を繰り広げる「おパヨク」を例に挙げながら、他方で、キリスト教世界である西洋社会の根底にある、1000年以上の歴史を誇る「反ユダヤ主義」の伝統を受け継いだ2人の正真正銘の「反ユダヤ主義者」で「社会主義者」でもあった、ヒトラーとマルクスについて触れさせて頂いたうえで、

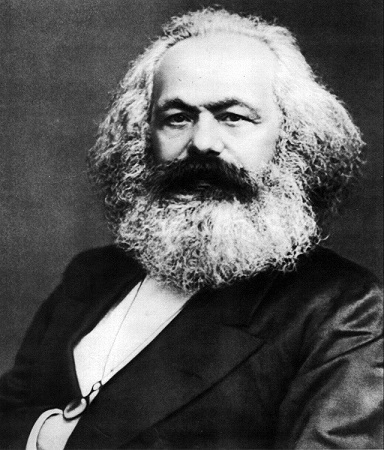

ヘーゲルを誤解・曲解した挙句、それまでに培われてきた西欧民主主義を否定・断絶する形で「マルクス主義」を生み出し、やがて生じる「プロレタリアート」なる架空の階層による「暴力的革命」を正当化する理論的根拠(←もちろん、デタラメな理論でしかないのですがw)を与えた重罪人であるカール・マルクスに、その後も連綿と連なり現代に至る大まかな流れについて、論文のご紹介を交えながら書かせて頂きました。

で、今どきマルクス主義を強調するような「おバカ」な国家主席が居ちゃったりする有様なので、

マルクスと同じく「反ユダヤ主義」で著名なドイツの哲学者のナチス党員でもあったマルティン・ハイデッガーとその弟子たち(“ポリコレの父”であるフランクフルト学派のマルクーゼを含む)の「危険な哲学」、すなわち左翼リベラル(自称リベラルで中身はコミュニタリアン)が大好きな「共同体主義(コミュニタリアリズム)」という幻想についても確認してきました。

そして、以上のことを踏まえた上で、マルクス主義の“致命的な間違い・勘違い”がどこにあったのか(すでに過去の遺物でしかないために過去形で表現させて頂いておりますw)を御理解頂くために、次の論文をご紹介させて頂いているところになります。

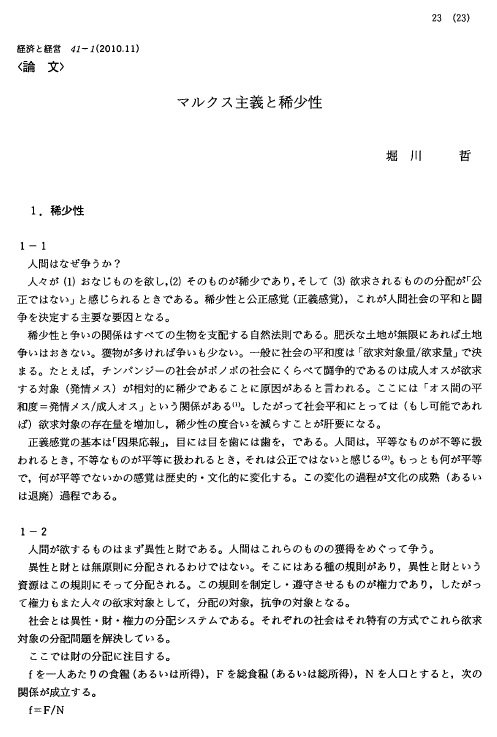

☆『マルクス主義と稀少性』堀川哲

それでは、昨日の続きを見て参りましょう。

1875年のマルクス

『 共同(体)幻想

・・・「自由」概念の解釈にしてもおなじ問題がある。バーリンが見事に解析しているように、マルクス主義者は「~からの自由」には冷淡であるか無関心で、「~への自由」に過剰に肩入れする。その結果、「~からの自由」 ―― これが自由の基本概念である ―― はすっかりと忘れ、捨ててしまう。その結果はプロレタリア独裁と自由・民主主義は矛盾しないという論理さえ可能となる。

どうしてこういうことになるのだろうか。

マルクス思想の基本的な体質にその原因がありそうである。』

アイザイア・バーリン

『 ・・・マルクスもその思想の出発点においては、スミスではなくヘーゲルを選択した。ヘーゲル社会哲学の地盤の上でものを考えることをはじめた。ただヘーゲルがスミス的市民社会を「止揚」する最終的な解決点を国家(あるいは世界史)にもとめていたのにたいして、マルクスは「政治的解放」とは本質的に異なる「人間的解放」に止揚点をもとめた。しかし、国家と人間的解放(それはアソシエーションにおいて可能となるものであろう)という違いはあれ、基本的な思考の構図は同じである。近代(資本主義)社会では、人間の個としての存在(個人性)と類としての存在(共同存在性)とが分離するとみ、この分離を止揚するところに「解放」をみる視点はヘーゲルとマルクスに共通の思考パターンとなる。』

ヘーゲルを出発点としたはずのマルクスが、そのヘーゲルとは異なった、「人間的解放」なるものを突如として主張するようになった理由は、すでに明らかにされているのですが(実にクダラナイ理由ですw)、その辺りのことは以前に書かせて頂いておりますので、下記のリンク先をご覧頂ければと思います。そして、そこでも書かせて頂いているように、マルクスの主張する「人間的解放」というのは、“ユダヤ人に対する偏見に満ち溢れたマルクスの反ユダヤ主義思想(→ヒトラーと同じです)”からくるものになります(笑)

☆カール・マルクスの実像 ~ ヘーゲルとバウアー、そして、「おバカ」なマルクス

『 すでに若きマルクスの『ユダヤ人問題』において、マルクス思想のこの特性はよくあらわれている。この論文においてマルクスは、近代市民社会における人間はおのれの利益のみを追求する利己的な人間であり、共同性はそこで失われているとし、この失われた共同性は国家というかたちで(幻想的に)表現されているとみる。ここにあるのは個人性と共同性、市民社会と国家への人間社会の分裂である。

この分裂を克服し、個と類(共同性)との統合をはかるのが「人間的解放」である。人間的解放のイメージは、たとえば若きマルクスによって次のように表現されている。

「 あらゆる解放は、人間の世界を、そのさまざまな関係を、人間自身へと復帰させることである。

政治的解放は、人間の一方では市民社会の成員つまり利己的に独立した個人へ、他方では国家公民、つまり道徳的人格へと還元するだけである。

現実の一人一人の個人が、抽象的な公民を自分のうちにとりもどし、個人としての人間がその経験的生活、その個人的労働、その個人的諸関係の中で、類的存在となった時、つまり人間がその<固有の力>を社会的な力として認識し、組織し、それゆえに社会的な力を政治的力という形でもはや自分から切り離すことがなくなる時、初めて人間的解放は成就されるだろう」(マルクス 『ユダヤ人問題』、『マルクス・コレクション』 筑摩書房、第1巻、220ページ)。

この段階ではマルクスの思想はまだ煮詰まっていないし、中身をもってはいない。しかし基本の方向戦はすでに明らかである。その後のマルクスの思想遍歴は、この「人間的解放」を可能とする社会・経済システムの模索過程である。それは最終的には「アソシエーション」にもとめられたのである。

しかし、ここでの「人間的解放」にしろ、後年のアソシエーション論にしろ、個と類との統一のイメージは抽象の域をでるものではない。輪郭はいつもアバウトなのである。

個と類との統一とは、しかし、いったいどういうことなのであろうか?

柄谷行人(からたにこうじん)

☆柄谷行人(からたにこうじん)と宇野経済学(マルクス経済学)とチュチェ思想(主体思想)

柄谷がカントを援用して、他人の人格を手段としてだけではなく、同時に目的として扱う、それが共産主義だ、と言うとき、それは具体的にはどういうことなのであろうか? たんに他人の権利を尊重し、他人にたいして優しくあれ、といった程度のことなのであろうか? 会社の利益のためにひとを雇い、使用してはいけないということなのか? あるいはそういう場合は正当な賃金を支払い、従業員の意見をくみ上げ、労働環境を整備しなさい、といったことなのであろうか? 協同組合企業も他人を雇用することになろうが、その場合の雇用はよい、ということであろうか?

個と類とが統一された様式については、マルクスもアソシエーション主義者もだれも具体的な説明をあたえてはくれない。しかし方向性だけはあきらかである。』

それでは本日の最後になりますが、昨日に続きまして、アイザイア・バーリンが提唱した「消極的自由」(~からの自由)と「積極的自由」(~への自由)について語った、1958年10月31日にオックスフォード大学での就任講演の内容を御紹介させて頂きたいと思います。

『 二つの自由概念

・・・ひとを強制するということは、そのひとから自由を奪うことである。 ―― が、何からの自由であるか。人類史上ほとんどすべての道徳思想家たちは自由を賞讃してきた。ところが、幸福とか善とか、自然とか実在とかと同じように、この自由という言葉の意味もきわめて多義的であるから、異論にたえうるような解釈はほとんどない。わたくしはここで、思想史家の手で記録されているこの千変万化(せんぺんばんか)の言葉の歴史を洗ってみようというのではないし、また二百以上に及ぶその意味についての論議をしようというのでもない。わたくしが検討してみようと思うのは、そのうちの二つの意味にすぎない。けれども、この二つは背後に大きな人類の歴史を負うた中心的な意味、あえていえば今後なお中心的たるべき意味なのだ。自由という言葉(わたしは freedom も liberty も同じ意味で用いる)の政治的な意味の第一は ―― わたくしはこれを「消極的」[ negative ]な意味と名づけるのだが ―― 、次のような問いに対する答えのなかに含まれているものである。その問いとはつまり、「主体 ―― 一個人あるいは個人の集団 ―― が、いかなる他人からの干渉もうけずに、自分のしたいことをし、自分のありたいものであることを放任されている、あるいは放任されているべき範囲はどのようなものであるか」。第二の意味 ―― これをわたくしは「積極的」[ positive ]な意味と名づける ―― は、次のような問い、つまり「あるひとがあれよりもこれをすること、あれよりもこれであること、を決定できる統制ないし干渉の根拠はなんであるか、まただれであるか」という問いに対する答えのなかに含まれている。この二つの問いは、それへの回答は重複することがあるにしても、それぞれ明らかに区別されるちがった問いなのである。』

ということで、本日はここまでとさせて頂きます。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- 中国共産党(CCP)の南太平洋への侵略 (2020/12/11)

- 「新自由主義」を理解していなかったマルクス主義者の「おバカ」 ~ デヴィッド・ハーヴェイ (2020/10/30)

- 何年たっても外国勢力のプロパガンダ工作に、簡単に引っ掛けられる「おパヨク」 (2020/10/29)

- 「日本学術会議」の欲望 ~ “へ”の自由( freedom to )という「積極的自由」 (2020/10/28)

- 国民の生命の安全よりも、自分自身の生命の安全を優先した独裁者・スターリン (2020/10/27)

- 中学・高校の世界史の参考書には、ソ連がめざましい発展をしたと書かれていますが、じつは・・・ (2020/10/26)

- 問) 「日本学術会議のメンバーになる自由」は、「消極的自由」(~からの自由)か「積極的自由」(~への自由)か答えよ(笑) (2020/10/25)

- アメリカよりも激しかった! ~ 1930年代のソ連による対日諜報工作活動 (2020/10/24)

- ソ連のじゃんけん、中国のじゃんけん、日本のじゃんけん → どこが違うの? (2020/10/23)

- 現代の“ハルマゲドン” ~ 「おパヨク」 V.S. 「自由」 (2020/10/22)

- あの中国共産党政権を賛美する「日本学士院」のトンデモ学者 ~ “なんちゃって学問”のマルクス経済学と伊藤誠 (2020/10/21)

- 「いつも陰謀を仕掛けられている」と思い込むのが、共産主義者の特徴です(笑) (2020/10/20)

- 『ミトロヒン文書』には、ソ連の対日工作の協力者である日本人の名前が数多く記載されています(笑) (2020/10/19)

- ソ連の対外工作を知れば、現在の中国共産党の対外工作が理解できます! (2020/10/17)

- 実は、現代の中華人民共和国と朝鮮半島は、『日本文化圏』なんです (2019/09/10)