2018-08-30 (Thu)

興聖寺本堂

興聖寺(こうしょうじ)は京都府宇治市にある曹洞宗の寺院。日本曹洞宗最初の寺院である。道元が興聖宝林寺を建立したことにはじまる。断絶のあと、慶安元年(1648年)永井尚政によって再興された。山号は仏徳山(ぶっとくさん)。本尊は釈迦三尊。参道は「琴坂」と称し、宇治十二景の1つに数えられている。

興聖寺は、比叡山延暦寺の弾圧を受け、寛元元年(1243年)、道元が越前に下向して以降荒廃し、住持4代で廃絶した。その後慶安2年、淀城主の永井尚政が万安英種を招聘して5世住持とし、朝日茶園のあった現在地に復興したのが今ある興聖寺である。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 日本は今どんな有様だろう。

前にいったように、【私たちは自然はあると思っている】。この肉体はその自然の一部であって、自分とはこの肉体とその機能とのことだ、だから【自分もあると思っている】。すでに自然もあり自分もある。【だから物質によって、やがてはすべて説明がつくと思っている】。【これが物質観】である。

ところが、これも前にいったように、その「自分」をよく観察すると、【次の三つの要素から成り立っている】ことがわかってくる。

一、主宰者。二、不変のもの。三、自己本位のセンス(感じ。広く知情意および感覚にわたる)。…

この【三が主人公になっている自分】が【小我(しょうが)】である。

この【三を取り去った自分】が【真我(しんが)】である。

【小我を自分だと思ってしまっているのが小我観】である。

【小我観のよい例】は【日本国憲法の前文である】。

小我が個人であることが万代不易(ばんだいふえき)の真理だと明記している。そしてその上に永遠の理想を、しかも法律的にであろうと思うが、建てることができるといっている。【何という荒唐無稽な主張であろう】。

こんな前文を見せられては、新法律体系はとうてい見る気になれない。しかし見なくても大抵想像がつく。

しかるに、このくにの社会は、次第に【この迷える新法律体系に同調して来ている】ように見える。【何よりも一番恐ろしいこと】は、【教育】が直ちに【この「前文」に同調】して、【小我は君】だから、【これに基本人権を与えて大切にせよ、と教え始めたこと】であって、各人は【無明(むみょう)という限りなく恐ろしい爆弾を抱いている】のだという事実を全く無視してしまったのである。その結果は誰の目にもすでにしるきものがあると思う。

この【「小我観」】は、本当に理性的にものを見ることができる人には、【すでに本能のための迷い】とわかるのであるが、

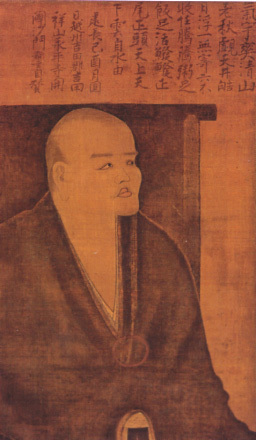

道元(どうげん)禅師がそこをどういっているかよく聞いておこう(『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』上巻、現成公案(げんじょうこうあん))。

道元

「自己をはこびて万法を修証(しゅうしょう)するを迷(まよい)とす。万法すすみて自己を修証するはさとりなり。迷を大悟(だいご)するは諸仏なり。悟に大迷(だいめい)なるは衆生なり。さらに悟上(ごじょう)に得悟(とくご)するは漢(かん)あり。迷中又迷の漢あり。諸仏のまさしく諸仏なるときは、自己は諸仏なりと覚知することをもちゐず、しかあれども諸仏なり、仏は証しもてゆく」

ここにいう万法とは、前にいった法界(ほっかい/最上の法界)の法でなくても、自然の「もの」でも社会の「人」「動物」でもよいのである。だから禅師は次のようにいっていることになる。

【小我を自分と思うのは迷い】である。【真我を自分と知るのが悟り】である。小我を自分と思っていた境界から完全に跳出(ちょうしゅつ)するのが諸仏である。【小我を自分としか思えず、そのため限りなく迷いを重ねるのが凡夫】である。一応迷いが取れると【真我が自分だとわかる】。そうすれば【悟り】といってよい。しかし本当はこの悟りには限りがないのである。【小我を自分と思えばすでに迷いである】。しかし【この迷いにも限りがないのである】。

暗きより 暗き途(みち)にぞ 入りぬべし

ほのかに照らせ 山の端の月 (和泉式部)

諸仏が諸仏であるときには、自分は諸仏であると【思ったりはしない】。しかしその行為を見れば諸仏であることがはっきりうなずける。

こんなふうであるから、【人の世の理想は法律なんかいらなくなること】である。しかし、人類進化の現状では、この理想郷とはほど遠いものがある。だから適当な程度までは、【暫定的に迷いを許容】するのはやむを得ないのである。この時期は永く続くだろうが、【それはあくまでも暫定的であって、適当な程度は時とともに変わる】。

だから【日本国憲法の前文の筆者】は【迷中又迷の漢】である。【これに賛成している人たち】も【同断である】。

【この迷中又迷の漢の言葉に従って教育をしようとしている人たち】は【さらに迷を重ねるものである】。【社会をそうしようとしている人たち】も【同断である】。私は【聖徳太子】が偲(しの)ばれてならない。

聖徳太子

あめつちに われひとりいて たつごとき

このさびしさを きみはほほゑむ (救世(ぐぜ)観音をみて、会津八一(やいち)作)

太子さま(救世観音)はさぞお寂しかったであろうと思う。

沙羅(さら)の端枝(みずえ)に花さけば

悲しき人の目ぞ見ゆる (芥川龍之介) 』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、今から50年ほど前の昭和45年(1970)に初版が出されたもので、世界にその名を馳せた、天才日本人数学者によるエッセイで、現在の私たちが読んでも、まったく色褪(あ)せない、非常に内容の濃い作品となっています。とくに、当ブログで定義させて頂いている「文系アタマ」の方々には、自分自身のアタマで物事が考えられるようになるための必須の書物ともいえる良書ですので、どうぞ御覧下さいませ。

昨日までのところで、トランスジェンダー主義者らの主張する「妄想」を例に、「自分」という言葉の意味を考えてまいりましたが、

「自分は男である」と認識する「女」は、「男」である。

「自分は女である」と認識する「男」は、「女」である。

という彼らの主張に含まれる「自分」とは、「自分」というものを3つに分けて観察した場合、「① 主宰者」としての「自分」でも「② 不変のもの」としての「自分」でもなく、「③ 自己本位のセンス」の「自分」であり、これこそが、すべての混乱の根本原因になっている、ということを、これまで書かせて頂きました。

① 主宰者 ⇒ 最初から、在る。

② 不変のもの ⇒ 初期に形成され、その後不変。

③ 自己本位のセンス ⇒ 「本能」から絶えず生じる。

本日、ご紹介させて頂いております内容から、「③ 自己本位のセンス」の「自分」が『小我(しょうが)』であり、小我を自分だと思ってしまっているのが「小我観」であり、その小我観のよい例が日本国憲法の前文であるということがご理解頂けると思います。

それでは、その悪しき日本国憲法前文の、一体何処に問題があるのでしょうか? 即答できる方々は、「小我観」から脱却できている方々になります。一方、そうでない方々は。。。

(日本国憲法前文)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

で、これを理解するためには、聖徳太子が受け入れた「仏教」を知る必要があり、聖徳太子が受け入れた「仏教」を知るには、本来の仏教が唱える「空(くう)」という論理を知る必要があります。

そこで、昨日の最後のところで書かせて頂いたことに、お話が繋がっていきます。

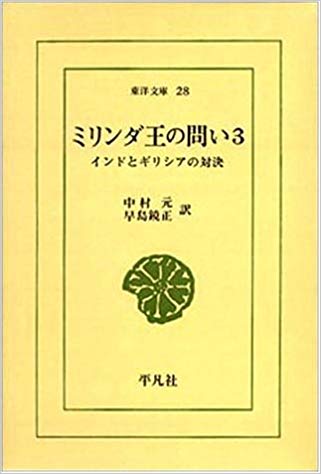

今から2000年以上も前の、紀元前2世紀から1世紀ごろまでインドの北西部に存在していたギリシャ人の諸王朝を「インド・グリーク朝」と呼んでいますが、

インド・グリーク朝の領域。

その頃、アリストテレスの「ギリシャ論理学」と「インド論理学」が激突することになります。その「インド論理学」の根幹にあるのが、聖徳太子が受け入れた仏教本来の教えである『「空(くう)」という論理』です。

紀元前2世紀ごろのインドの仏僧の「ナーガセーナ」と、インド・グリーク朝の王メナンドロス1世(ミリンダ王)による一騎打ちの問答こそ、『「空(くう)」という論理』、つまり『空観(くうがん)』を理解する近道ではないかと思います。

いわゆる『ミリンダ王の問い』と呼ばれるお話になります。

以下は、Wikipediaからの抜粋になります。

↓

『 ミリンダ王はナーガセーナ長老とあいさつをかわし腰を下ろしてから、ナーガセーナ長老に名を尋ねる。

ナーガセーナ長老は、自分は「ナーガセーナ」と世間に呼ばれているけれども、それはあくまでも呼称・記号・通念・名称であって、それに対応する実体・人格は存在しないと言い出す。』

つまり、「ナーガセーナ」というのは「単なる名まえのみにすぎない」、そして「人格的個体は存在しない」、と回答しているわけです。

これに対して、ミリンダ王が当然のものとしての反応を示します。

『 ミリンダ王は驚き、実体・人格を認めないのだとしたら、

「出家者達に衣食住・物品を寄進しているその当事者達は一体何者なのか、それを提供されて修行している当事者達は一体何者なのか、破戒・罪を行う当事者達は一体何者なのか」

「善も、不善も、果も、無くなってしまう」

「ナーガセーナ師を殺した者にも殺人罪は無く、また、ナーガセーナ師に師も教師も無く、聖職叙任も成り立たなくなってしまう」

と批判する。

更に、では一体何が「ナーガセーナ」なのか尋ね、「髪」「爪」「歯」「皮膚」「肉」「筋」「骨」「骨髄」「腎臓」「心臓」「肝臓」「肋膜」「脾臓」「肺臓」「大腸」「小腸」「糞便」「胆汁」「粘液」「膿汁」「血液」「汗」「脂肪」「涙」「漿液」「唾液」「鼻汁」「小便」「脳髄」、「様態」「感受」「知覚」「表象」「認識」、それらの「総体」、それら「以外」、一体どれが「ナーガセーナ」なのか問うも、ことごとく「ナーガセーナ」ではないと否定されてしまう。』

ここで、ナーガセーナが述べているのは、「ナーガセーナ」と呼んでいるものに、「人格的個体は存在しない」し、パーツ(部位)、つまり部分でもないし、そして全体でもないし、しかも、それら以外でもないということになります。

となりますと、ミリンダ王の理解(=アリストテレスの「形式論理学」)からすれば、ナーガセーナはどこにも存在しない(=無い)、と言うが、しかし、いま目の前にはナーガセーナが存在している(=在る)、ということになりますので、著しく「矛盾」した状況に陥ってしまいます。

さて、みなさん(特に「パヨク」とか「左翼リベラル」と呼ばれる方々)は、どちらが正しいと、お感じでしょうか?

「小我観」に囚われている方々なのか、それとも、

「小我観」から脱却できている方々なのか、

が、ここから識別することができるのですが、さて、如何でしょうか?

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキング

- 関連記事

-

- ヤポネシアと琉球とアイヌ (2018/09/24)

- フランス人の歴史の始まり (2018/09/23)

- 「脳」のはたらきと「因果応報」 ~ 朝日新聞の例 (2018/09/07)

- 坂上忍と「マダニ」の共通点 (2018/09/06)

- ユクスキュルの「マダニの環世界」は、聖徳太子の「仏教」を理解する第一歩です (2018/09/05)

- 日本人は「数」をどのように表現していたのでしょうか? (2018/09/04)

- 「小我観」に満ち溢れている「某machiko」 ~ お子様が哀れでなりません(笑) (2018/08/31)

- 「小我」に囚われているのが左翼リベラルです (2018/08/30)

- 西洋の「ギリシャ論理学」 VS 東洋の「インド論理学」 (2018/08/29)

- 「ミミズ」、「大根」、「ネギ」 この中で本当に「生きている」のはどれ? (2018/08/28)

- 書かれている、その言葉をそのまま受け取る、という愚かな行為 (2018/08/09)

- 当ブログが応援している、女性と母親の「声なき声」を代弁する杉田水脈さん、頑張って! (2018/08/08)

- 立憲民主党の「小児型の強弁」と「小児病」 (2018/08/07)

- 議論が苦手な方に、お薦めなのが「パズル」です (2018/08/06)

- アタマの悪い「パヨク」が良く使う「強弁」って何? (2018/08/05)