2018-02-09 (Fri)

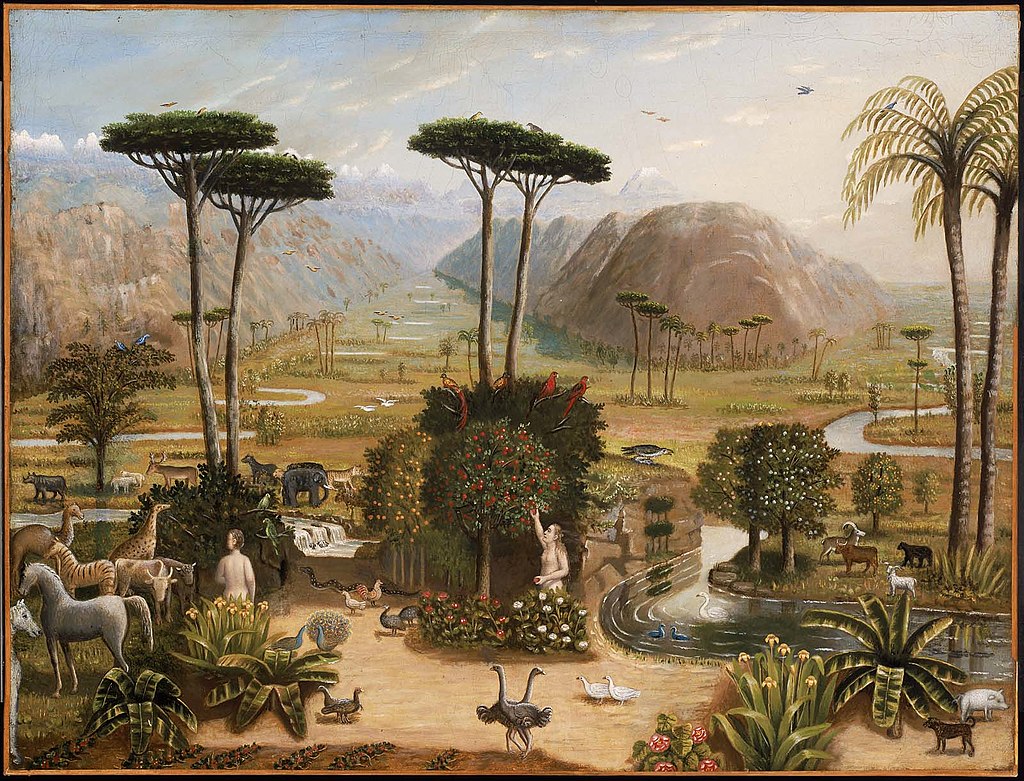

エラストゥス・ソールズベリー・フィールド『エデンの園』

エデンの園(エデンのその、Garden of Eden、ヘブライ語: גן עדן, ラテン文字転写: Gan Eden)は、旧約聖書の『創世記』(2:8-3:24)に登場する理想郷の名。楽園の代名詞になっている。パラダイスとも言う(ラテン語: paradisus、古代ギリシア語: παράδεισος)。地上の楽園とも言う。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 ご承知のように、【日本は今も昔も「八百万(やおよろず)の神々の国」です】。

【イスラム教やキリスト教の一神教とは違い、日本は神様を一つに統一しようとしてもできない国】なのです。

また、奈良時代の【天武天皇や聖武天皇の時代】のように、日本では【仏教も「国教」になった】ことがあります。それでも日本は神道・道教・儒教が残りました。

ましてや【明治時代に神道を「国教化」したわけでもない】のに、国家・国民すべてが【「同一神を信仰する国家神道となった」と見るのは、まったく間違っています】。もしそれでも「国家神道」であるというのなら、【誰を「天主」あるいは「絶対神」とする国家神道だったのか、ということをハッキリさせなければなりません】。

【靖国神社】にしても、【国家の平和と安寧である靖国を理想とした神社】です。そして靖国神社の【御祭神は、246万6000柱を超えている】のです。

いつの間にか外国からレッテルを貼られているうちに、日本人が中国や韓国と一緒に「国家神道」とか「戦争神社」などと批判しているようでは、いつまで経っても近隣の諸外国から、「日本は宗教問題が弱点だ」と受け取られ、永遠に外交問題にされて批判を浴び続けなければならないでしょう。

【日本の神道】とは、あるいは【日本の神社】では、【今も昔も変わらず、人々の安心と航海・航空の安全を祈り続けている】のです。

私はこのような【戦後の風潮】に対して、もうそろそろ【終止符を打ち】、【「日本は平和を愛する八百万の神々の国だ」】、あるいは、【「神仏が共存できる国だ」】などと【ハッキリと外国にも宣言した方が良い】と考えています。

そのためにも、【現代の日本人】は【他の宗教だけでなく、きちんとした神道の知識と歴史を学ばなければならない】と思うのです。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、私たちの日本に古くから存在している「神道」について、それが如何に私たち日本人にとって非常に関わりの深いものであるのかが、幅広く解説されている良書となります。本書をご覧頂ければ、「神道」がどういったものであるのか、その基本的なところが御理解いただけると思います。端的に申し上げますと、「神道」というのは、そこら辺にある「宗教」ではない、根本的に違っている、ということです。その違いがわからなくなっていると感じられるならば、ぜひ、本書をご一読されることをお勧めさせて頂きます。

さて、昨日は、「モーセ五書」の1つ、「創世記」の最初の部分を少し見てみましたが、引き続きまして、天地創造に続く部分を見てみましょう。

・こうして天と地と、その万象とが完成した。

・神は第七日にその作業を終えられた。すなわち、そのすべての作業を終って第七日に休まれた。

・神はその第七日を祝福して、これを聖別された。神がこの日に、そのすべての創造のわざを終って休まれたからである。

・これが天地創造の由来である。主なる神が地と天とを造られた時、

・地にはまだ野の木もなく、また野の草もはえていなかった。主なる神が地に雨を降らせず、また土を耕す人もなかったからである。

・しかし地から泉がわきあがって土の全面を潤していた。

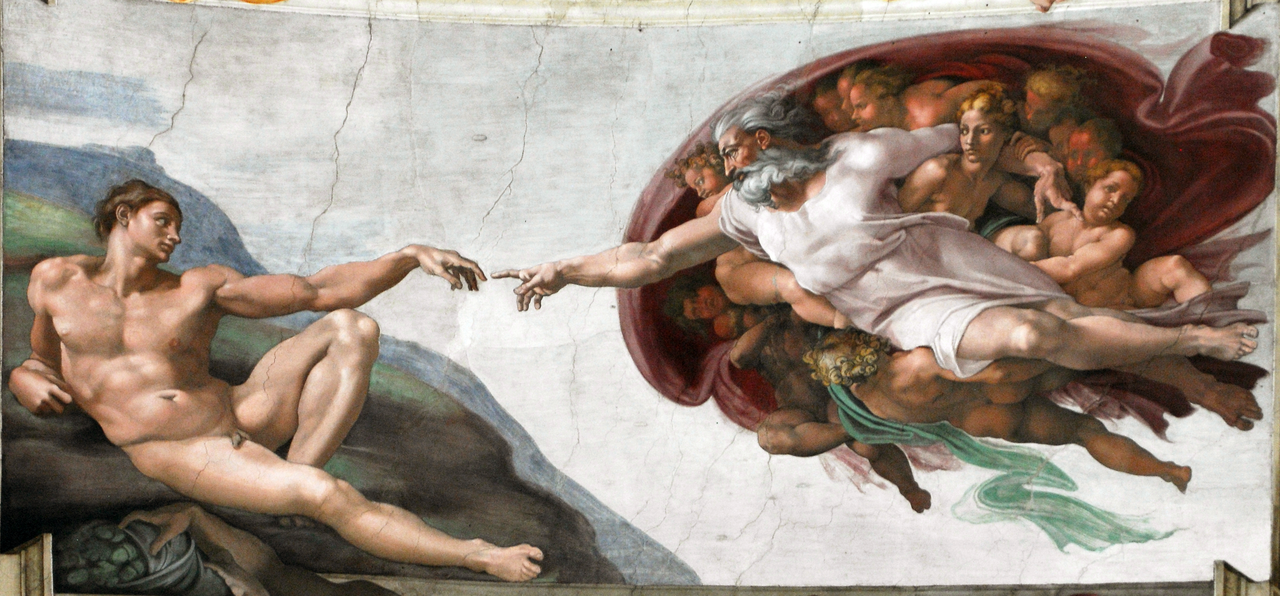

・主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。

・主なる神は東のかた、エデンに一つの園を設けて、その造った人をそこに置かれた。

・また主なる神は、見て美しく、食べるに良いすべての木を土からはえさせ、更に園の中央に命の木と、善悪を知る木とをはえさせられた。

・また一つの川がエデンから流れ出て園を潤し、そこから分れて四つの川となった。

・その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、

・その地の金は良く、またそこはブドラクと、しまめのうとを産した。

・第二の川の名はギホンといい、クシの全地をめぐるもの。

・第三の川の名はヒデケルといい、アッスリヤの東を流れるもの。第四の川はユフラテである。

・主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせられた。

・主なる神はその人に命じて言われた、「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。

・しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう」。

・また主なる神は言われた、「人がひとりでいるのは良くない。彼のために、ふさわしい助け手を造ろう」。

・そして主なる神は野のすべての獣と、空のすべての鳥とを土で造り、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。人がすべて生き物に与える名は、その名となるのであった。

・それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。

・そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、その所を肉でふさがれた。

・主なる神は人から取ったあばら骨でひとりの女を造り、人のところへ連れてこられた。

・そのとき、人は言った。「これこそ、ついにわたしの骨の骨、わたしの肉の肉。男から取ったものだから、これを女と名づけよう」。

・それで人はその父と母を離れて、妻と結び合い、一体となるのである。

・人とその妻とは、ふたりとも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。

このように、「創世紀」では、「神」が土で「人」を作り出しています。

ところが、私たち日本の『古事記(こじき、ふることふみ)』では、「神々」と同じように「人」も「成る」もの、つまり、人間は自然とこの世に生れ出る存在、という風に考えているんです。

ここも大きく異なっている点です。

・さて主なる神が造られた野の生き物のうちで、へびが最も狡猾であった。へびは女に言った、「園にあるどの木からも取って食べるなと、ほんとうに神が言われたのですか」。

・女はへびに言った、「わたしたちは園の木の実を食べることは許されていますが、

・ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと、神は言われました」。

・へびは女に言った、「あなたがたは決して死ぬことはないでしょう。

・それを食べると、あなたがたの目が開け、神のように善悪を知る者となることを、神は知っておられるのです」。

・女がその木を見ると、それは食べるに良く、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので、彼も食べた。

・すると、ふたりの目が開け、自分たちの裸であることがわかったので、いちじくの葉をつづり合わせて、腰に巻いた。

バイアン・ショー『女 男 蛇』

・彼らは、日の涼しい風の吹くころ、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで、人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した。

・主なる神は人に呼びかけて言われた、「あなたはどこにいるのか」。

・彼は答えた、「園の中であなたの歩まれる音を聞き、わたしは裸だったので、恐れて身を隠したのです」。

・神は言われた、「あなたが裸であるのを、だれが知らせたのか。食べるなと、命じておいた木から、あなたは取って食べたのか」。

・人は答えた、「わたしと一緒にしてくださったあの女が、木から取ってくれたので、わたしは食べたのです」。

・そこで主なる神は女に言われた、「あなたは、なんということをしたのです」。女は答えた、「へびがわたしをだましたのです。それでわたしは食べました」。

・主なる神はへびに言われた、「おまえは、この事を、したので、すべての家畜、野のすべての獣のうち、最ものろわれる。おまえは腹で、這いあるき、一生、ちりを食べるであろう。

・わたしは恨みをおく、おまえと女とのあいだに、おまえのすえと女のすえとの間に。彼はおまえのかしらを砕き、おまえは彼のかかとを砕くであろう」。

・つぎに女に言われた、「わたしはあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなお、あなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう」。

・更に人に言われた、「あなたが妻の言葉を聞いて、食べるなと、わたしが命じた木から取って食べたので、地はあなたのためにのろわれ、あなたは一生、苦しんで地から食物を取る。

・地はあなたのために、いばらとあざみとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。

・あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る、あなたは土から取られたのだから。あなたは、ちりだから、ちりに帰る」。

・さて、人はその妻の名をエバと名づけた。彼女がすべて生きた者の母だからである。

・主なる神は人とその妻とのために皮の着物を造って、彼らに着せられた。

・主なる神は言われた、「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった。彼は手を伸べ、命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない」。

・そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出して、人が造られたその土を耕させられた。

・神は人を追い出し、エデンの園の東に、ケルビムと、回る炎のつるぎとを置いて、命の木の道を守らせられた。

ここでもまた、私たち日本人の考え方とは異なったものが登場しています。

『 日本人にとって労働とは神事です。私たちの祖先の神々は高天原(たかまがはら)で労働をしておられたのです。したがって、今日私たちが働くということは、神々と同一化するという意味があるのです。この点は、江戸時代の篤農家(とくのうか)・二宮尊徳(にのみやそんとく)が農地開墾に携わる農民を鼓舞して、「古道に つもる木の葉を かき分けて 天照す神の 足跡を見ん」と歌に詠んだ心境にも通じるものがあります。

尊徳は神道(しんとう、かんながらのみち)が日本の根源の道であると説きました。その意味は、日本をみずみずしい稲穂の実る国と定められたのが天照大御神であり、斎庭(ゆにわ)の稲穂を授けられてこの日本に天下って国の開拓を始められたのが邇邇芸命(ににぎのみこと)であり、また天照大御神の大御心を受け継がれたのが歴代の天皇であるということになります。…

ユダヤ・キリスト教の労働観はエデンの園を巡る物語から始まります。聖書の伝える人間観は、人間は創造神によって造られたとするものです。

そもそも、この点からして古事記の伝える人間の誕生とは異なっています。聖書の民にとっては、人間は神によって造られたものである以上、人間と神との間には絶対に越えられない溝があるのです。聖書世界においては、神と人間は隔絶しています。この神人隔絶型の宗教を戴く民は、絶対神を絶えず恐れなければなりません。神の掟は絶対なのです。神の掟に背かないように生きることが、人間の最大の義務ということになります。

さて、神は自らに似せて、男(アダム)と女(イブ)を創造されました。そして、神はエデンの園を設けてそこにアダムとイブを住まわせ、そこを耕し守るように命じました。エデンの園には、食べ物の木と善悪の知識の木があり、食べ物の木の実は食べてよいが、善悪の木の実は決して食べてはならないと命じられたのです。

ところが、蛇の誘惑に負けてイブは知識の木の実を食べてしまい、アダムもイブに唆(そそのか)されて同じく食べてしまいました。そこで、これを咎めた神は、二人に罰を下すのです。男は額に汗して働くことを、そして女には産みの苦しみを、そして二人には死という罰を与えたのです。

このようにして、人間にとって労働とは神から与えられた罰であることになったのです。女性の陣痛も罰なのです。

そして人間には必ず死が訪れるようになりました。後にキリスト教の基礎を築いたパウロは、これらを解釈して、人間は生まれながらにして罪を背負っているという教義を打ち立てます。これが人間の原罪説と言われるものです。…

ユダヤ・キリスト教徒にとって労働とは苦痛なのです。労働が苦痛であるということは、人生が苦痛であるということです。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

こちらもご参照❤

↓

☆あなたに罰を与える神さまと、あなたを護ろうと必死な神さま。。。どっちが凄い?

それでは、本日の最後に、もう1つだけ書かせて頂きますと、さきほど、「キリスト教の基礎を築いたパウロ」と書かれていましたが、「キリスト教」は「パウロ教」と言っても良いぐらいなんですが、そもそもはユダヤ教から発展させたものです。

バルトロメオ・モンターニャ 『聖パウロ』

で、その「ユダヤ教」と「キリスト教」において、神が作り出した「人」に対する考え方が大きく異なっているのですが、それは何でしょうか?

昨日のところで、「創世紀」の最初、第六日の部分に、次の記述がありました。

・神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。

この時に作られた「人」とは別に、本日のところでは、次の記述があります。

・主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。

これらを、別々に分けて考えるのが「ユダヤ教徒」になります。

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 ユダヤ教においては、アダムとイブは全人類の祖とみなされてはいない。天地創造の際に神は獣、家畜、海空の生き物と同時に神の似姿の人間を創造し、アダムの誕生とは区別して記述されているからである。アダムはあくまでもユダヤ人の祖であり、その他の人類は魂(命の息)を吹き入れられていない、つまり本当の理性を持たない人であり、ゴイムとされる。神の民族がその他人類と交わり、子孫を残していく記述が聖書に散見されるが、その中でも律法を守り、神に従う者がアダムの直系であるアブラハムの民であり、イスラエル(ヤコブ)、ユダヤの民とされる。」

「 ゴイ(Goy、ヘブライ語: גוי)とは、ヘブライ語聖書でイスラエル民族を指す語。非ユダヤ人の諸民族を指す複数形のゴイム(goyim、גוים、גויים)は、『出エジプト記』34章24節の「我は汝の前に諸民族を追放するであろう」という表現にも見られ、それよりはるか以前の古代ローマ時代には「異教徒」も意味したという。後者はイディッシュ語に見られる表現である。

現在では専ら非ユダヤ人を指す差別語でもあり、クリスチャンやムスリムに対して広く用いられるが、ユダヤ人がユダヤ教以外のあらゆる宗教を奉じる人々を指して使うことが多い。」

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 漢字ではなく日本語の「音」で考えると、これまで見えなかったことが見えてくる!! (2018/12/18)

- 実は、「天孫降臨」という言葉は、古事記にも日本書紀にも登場しない「左翼」が創った言葉なんです (2018/12/17)

- 実証主義と「自虐史観」 ~ 日本の歴史学者がバカにされている理由 (2018/12/16)

- 日本の「京(けい)」と支那の「億億(亿亿)」・「万万億」 (2018/02/14)

- 目に見えない神々と「日本のお祭り」 (2018/02/11)

- 量子力学と「日本神話」・「神道」 (2018/02/10)

- それって必要? ゴイ(Goy)とゴイム(goyim)の違い (2018/02/09)

- こんなに違う!!! 『古事記』と「モーセ五書」 (2018/02/08)

- 「幕府」って、どうやったら作れるの? (2017/09/19)

- (問題) 縄文時代から現代までをマラソンに例えると、「室町時代」はゴールまであと何キロ? (2017/09/18)

- 古代の日本は、実はスゴ~く、資源大国だった?! (2017/09/08)

- 「母乳」と日本酒の始まり (2017/09/07)

- 日本にあった?! 不老不死の薬 (2017/05/30)

- 浦島太郎の竜宮城は、琉求のお城、台湾のお城!? (2017/05/29)

- 日本の伝統 統治の王と祭祀の王 (2017/05/26)