2017-10-09 (Mon)

吉原遊廓(よしわらゆうかく)とは、江戸幕府によって公認された遊廓である。始めは江戸日本橋近く(現在の日本橋人形町)にあり、明暦の大火後、浅草寺裏の日本堤に移転し、前者を元吉原、後者を新吉原と呼んだ。元々は大御所・徳川家康の終焉の地、駿府(現在の静岡市葵区)城下にあった二丁町遊郭から一部が移されたのが始まり。

1932年の吉原の様子

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 【吉原】といえば、多少なりとも【時代劇のドラマや小説】を読んだことのある人はもとより、日本人ならたいていどなたでも【遊郭(ゆうかく)のこと】だというのはおわかりになると思います。

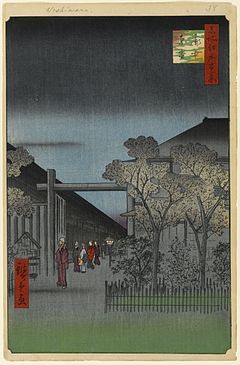

歌川広重『名所江戸百景』より「廓中東雲」(かくちゅうしののめ)

【映画やドラマ、小説やマンガ】などでも、【吉原やそこで働く遊女(ゆうじょ)】のことがよく題材にされています。

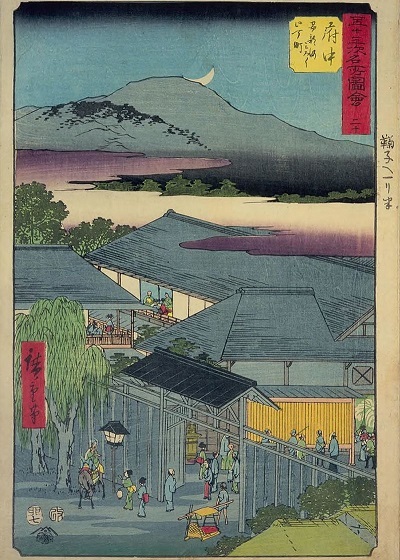

歌川広重 『五十三次名所図会 府中、安部河みろく 二丁町』二丁町遊郭の情景。

そういう【創作物で描かれる吉原】は、遊女たちが虐待され、嫌々お客を取らされ、苦しい生活を強いられていた、というものがほとんどですね。【現代人の多く】が、こういう【創作物の影響】で、【吉原は悲惨で苦しくて劣悪なところだったというイメージを植え付けられている】ようです。

しかし実は、吉原についての創作物や、現代人が吉原について思っていそうなことは、【きちんと調べてみると、全くかけ離れている】のです。

これまでの吉原解説本は、【まれな事件】を持ち上げて、【それがさも日常だったかのような記述】をし、【極端な推論で締めくくる】、というものが多数を占めていました。そして【その後の研究者は先の推論本を「信憑性のあるもの」と断言】して、【また同じような吉原本を出版する】、ということが繰り返されてきました。【吉原を題材にする創作者】は、【そういう本を参考にして時代劇を描いてきた】のです。

【現代人の吉原、または遊郭に対するイメージは、そうやって築かれてきました】。

しかし一旦、【原典を紐解いてみると、まったく辻褄(つじつま)が合わない】のです。

では、【本当の吉原はどのようなもの】だったのでしょうか。

【現代人が思っていそうな吉原のイメージ】のうち、ランキングにしたら1位になりそうな事柄からお話させていただこうと思います。

「現代人が思っていそうな吉原のイメージランキング」

① 吉原の遊女は【閉じ込められ】ていて【自由がなかった】。

② 吉原の遊女は【酷い環境や条件】で働かされていた。

③ 吉原の遊女は【悲惨な末路】をたどった。 』

いかがでしょうか?

今回ご紹介させていただく書物は、未だに数多くの日本人が誤解している「江戸時代」について、遊郭に関してだけではなく、各種様々な誤解を解いてくれる良書です。

さて、本文中にも書かれていました通り、「吉原の遊女」と耳にしたときに描くイメージは、ほとんどの方々が、誤った情報を刷り込まれた、つまり「プロパガンダ」によるものなんです❤

その延長線上で、いまでも性風俗や夜のお仕事をされている女性に対して、誤ったイメージをなされる方々も、困ったことですが、現実に存在しています。

この書物をお読み頂ければ、すぐに分かることですが、私たちの日本は、昔から、女性がとても逞(たくま)しい社会、女性が優位にある社会、なんです。これを、まったくアベコベにしてしまって、プロパガンダをしている「物知らず」な一部の人がいます。

『 教科書は変わる。社会の変化があり、研究も進んでくる。その時代の教育課程にしたがった教科書の記述の中身も変わる。教科書「で」教えると言いながら、じっさいは教科書「を」解説するのが現場の授業だから、教科書の変化は影響が大きい。

新しい研究成果が出されると、学会では専門の研究者たちがその妥当性を討議する。多くの人に認められると、それが学界を代表する定説となる。続いてそれが教科書会社の執筆者会議の議題になり、現場の教員の代表者たちと学者たちが集まって話し合う。そこでは新しい記述案が出される。教科書会社は、これをまとめて検定前の「白表紙」という形にする。最後に文部科学省の教科調査官がそれを審査する。

この一連の流れには、ひどく時間がかかる。おおよそ30年という。30年といえば一世代であり、父母や子供とは教科書の内容が違っていて当然である。

佐藤常雄筑波大学教授は『貧農史観を見直す』の中で農民が「稗・粟などの雑穀ばかり食べて、武士による苛斂誅求にあえいでいた」という俗説を真っ向から否定した。従来いわれてきた数々の定説は、農業史から見たら、ほとんどが根拠のない話だった。江戸時代の農業生産力は、現在とほとんど変わらないこと。幕末に出版された多くの農業書の内容の豊かさなどから見ても、「貧農」という思い込みは捨てなければならない。

さらには、士農工商という序列を表す言葉がある。これは事実だったのか?「水呑百姓(みずのみびゃくしょう)」という言葉は、ほんとうにその実態を表わしていたのだろうか?

ある資料によると、大きな回船問屋を営んでいた富豪が人別帳ではなく「水呑」と表記されていた。その商人は米を生産する土地を持っていなかったからである。当時、実体経済はカネで動いてはいたものの、身分などの規程では米の取れ高(石高)を指標としていた。そういう社会の仕組みがあったということになる。

「慶安の御触書(けいあんのおふれがき)」という、たいていの大人なら誰でも知っている史料がある。昭和の・・・教科書には(次のように記されている)・・・江戸時代というのは支配階級である武士が威張り、被支配階級の商人や農民や工人は見下されていた。農民は序列こそ二番目だったが、ひどく搾取されていた存在だった。その表れがこのような幕府発行のお触書にも示されているという。いわゆる「貧農史観」である。

それが平成の教科書を見ると、次のように変わっている。

「領主・代官を敬い、名主・組頭を真の親と思え。略、酒茶を買って飲んではいけない。麦・あわ・雑穀などをつくり、米を多く食いつぶさぬようにせよ。百姓の衣類は麻布・木綿にかぎる」・・・

「幕府が1649年に出したと伝えられる」・・・

とトーンダウンした記述に変化している。

山川出版社の高校教科書では、「慶安の御触書」は跡かたもなく消え、代わりに1642年の「農村法令」と銘打ったものがある。一部をあげてみると、

「庄屋は絹・紬(つむぎ)・布・木綿を期すべし。わき百姓は布・もめんたるべし。嫁とりなどに乗物無用の事。荷鞍に毛氈(もうせん)をかけ、乗り申すまじき事」と書いてある。また、欄外に注として、「慶安の御触書が有名であるが、最近はその存在に疑問が出されている」と明記している。

こうしてみると、昭和の時代は「百姓は支配され、厳しく統制され、苦しい生活を強いられていた」という解釈がまかり通っていた。それが新しい発見がされるにつれ、だんだんと記述に変化がみられてきているのだ。興味深いのが、山川出版社の教科書の記述である。「農村法令」は・・・禁令だから、ほっておいたら守らないことばかりが書いてあるはずだ・・・法令の裏を読めば、庄屋は言うまでもなく、「わき百姓」たちまで、自由に絹・紬を着たのだろう。花嫁は駕籠に乗ってやってきたのだ。乗馬用の鞍を着ければ言い訳のしようがないから、荷役用の鞍に毛氈をかけて乗る人もいたに違いない。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

『 25歳の彼女(清水秘書)に、ふと聞いてみました。「士農工商という言葉を知ってる?」

ぼくの世代、あるいは敗戦後の多くの世代は

「江戸時代には士農工商という階級制があり、武士の下に農民、その下に職人、さらにその下に商人がいて、差別の温床にもなっていた」

と学校で教わりました。

ところがこの話が真っ赤な嘘だと次第に分かってきて、現在の学校教育ではもう教えていないはずだし、マスメディアでは差別を助長する用語として使われなくなっているから、若い清水秘書は「士農工商」という言葉をもう知らないかなと思ったのです。

ちなみに、その士農工商をしきりに教えていた頃は、百姓という言葉は農民に対してだけ使う言葉であり、しかも見下すニュアンスのある言葉だと教わりましたね。これも嘘です。

江戸時代には、士農工商などという身分制度はなく、あったのは武士と町民、百姓の違いだけで、それも町民は要は都市に住んでいるという意味しかなく、そのなかに工も商もいたわけです。百姓も同じで、農村に住んでいるというだけですから、農だけではなく工(村の職人)も商(村の商人)もそれなりに居たのです。

清水秘書は答えました。

「え?もちろん、知ってますよ。江戸時代の身分制てす。」

彼女は有名な進学校を経て国立大学の法学系を卒業しています。…

ぼくは驚きました。

「きみの時代にまだ、そうやって教えていたのか。それは嘘なんだよ」

彼女はもっと驚きました。

「え、え?そんな話、これまで学校でもメディアでも、どんな勉強会でも聞いたことがありません」

士農工商は、…革命などと同じように中国語です。身分を固定することを狙ってつくられた宗教的な思想体系である儒教でも使われた言葉です。ただし中国語での「士」とは武士ではなく、官僚のことです。

これを江戸時代の身分制のように言い始めたのは、明治維新後が最初です。

江戸時代を野蛮な過去の遺物にし、維新を強調する狙いがあったとぼくは考えています。

これがさらに教育現場で一般化してしまい社会常識にもなったのは、敗戦後に共産主義・社会主義、さらに反日を掲げる教師がどっと日本の学校に溢れてからです。 』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

このような、いわゆる「貧農史観」というものは、完全に、戦後の共産主義者・社会主義者による「プロパガンダ」であり、それと同様に、「吉原遊郭」などの遊女に代表される女性が虐げられていた男性優位の社会だったというイメージも、まったくの「大嘘」になります❤

『 江戸に幕府が開かれると、新興都市江戸には、参勤交代で出仕する武士のほか、たくさんの人が集まってきた。その多くは男性で、江戸は男性都市としてスタートした。

温故東の花第四篇 旧諸侯参勤御入府之図

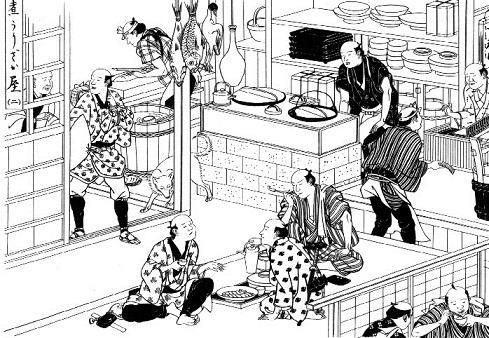

町には早くから酒を売る酒屋ができ、やがて煮物などを売る煮売茶屋が現れてきた。

煮売屋

酒屋や煮売茶屋では、客に酒を飲ませていたが、あくまでもそれは本業ではなかった。それに対し、客に店で居酒をさせることを本業にする店が現れてきた。それが居酒屋である。

煮売酒屋

居酒屋が江戸の町に出現すると、江戸という特殊性を持った都市のなかで、居酒屋は非常な発展を遂げ、今から200年前には、飲食店のなかで、一番多い業種に成長していた。』

詳しくはこちらをご参照❤

↓

☆江戸時代の居酒屋 ~ 浮世絵と大名行列

御覧の通り、江戸という町は、圧倒的に男性が多かった「男性都市」でした。

そんな江戸の町で、どうして女性が虐げられるんでしょうか???

当時の江戸の女性は、モテモテだったに決まっているじゃないですか~♪

そして、そんな江戸の女の子たちの憧れこそが、「花魁(おいらん)」だったんです❤

つまり、それほど「羨ましい存在」だったわけです。

ですから、本文中に書かれていたような、こんなイメージは、誤解も甚だしいっていうことになります。

「現代人が思っていそうな吉原のイメージランキング」

① 吉原の遊女は【閉じ込められ】ていて【自由がなかった】。

② 吉原の遊女は【酷い環境や条件】で働かされていた。

③ 吉原の遊女は【悲惨な末路】をたどった。

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 5000年前の日本人が、北海道と青森県の間を船で輸送していたモノ (2017/11/10)

- 習近平も金正恩も、スペイン語の「マラーノ(marrano)」です (2017/10/22)

- 日本の癌である「リベラリズム」も「共産主義」も、その根っこは「ユダヤ教」なんです (2017/10/21)

- カルヴァン主義と、オランダの「乞食」 (2017/10/16)

- 【問題】 次の中で、「天才」は誰? ①織田信長 ②豊臣秀吉 ③徳川家康 (2017/10/15)

- 日本の鎖国中、貿易を許されていた「オランダ」って、いつ頃に出来た国でしょう? (2017/10/14)

- 「織田信長」を知らない、私たち日本人 (2017/10/13)

- 昔から、私たち日本の女性は、「逞(たくま)しい」 ~ 女性優位の日本 (2017/10/09)

- 日本人が、本当の江戸時代を知らない理由 ~ 「遊郭」の例 (2017/10/08)

- 8000年前から、「オシャレ」だった日本人 (2017/08/18)

- 日本国を滅ぼしたい人たちの望みをかなえるためには、何をすればいい? (2017/07/19)

- 世界最長不倒の記録 (2017/07/18)

- 「月」と「暦」 (2017/03/21)

- 今日は何の日? → 「春分の日」 → それでは、何をする日なのでしょう? (2017/03/20)

- 幕末・明治に日本人が命懸けで造り上げたもの、それが「憲法」です ~ 薩摩藩と「富山の薬売り」 (2017/03/19)

Re: タイトルなし * by みっちゃん

4711さん、こんにちは!

いつもコメントありがとうございます❤

「遊女」あるいは「百姓」のイメージは、すべて戦後に拡散された「捏造のイメージ」です。

共産主義や隠れ共産主義の「日本型リベラル」に、どうしても無くてはならない存在が、架空の「虐げられた可哀そうな人達」です。

仰るとおり、民は天皇の「おおみたから」です。いまでも、まったく変わりはありません。ただ、国民の多くが、そのことを教えられていないので分からなくなっているだけですね!

これからも、宜しくお願い致しま~す☆彡

いつもコメントありがとうございます❤

「遊女」あるいは「百姓」のイメージは、すべて戦後に拡散された「捏造のイメージ」です。

共産主義や隠れ共産主義の「日本型リベラル」に、どうしても無くてはならない存在が、架空の「虐げられた可哀そうな人達」です。

仰るとおり、民は天皇の「おおみたから」です。いまでも、まったく変わりはありません。ただ、国民の多くが、そのことを教えられていないので分からなくなっているだけですね!

これからも、宜しくお願い致しま~す☆彡

農民が貧しかったのではなかったことなども併せて考えると、

日本には、虐げられた可哀そうな人達などいたことがなかったのかもしれません。

なんといっても、民は天皇の「おおみたから」なのですから。

次の更新を楽しみにしています。