2016-09-15 (Thu)

ルノワール『陽光を浴びる裸婦』 1875年

ピエール=オーギュスト(オギュスト)・ルノワール(フランス語: Pierre-Auguste Renoir発音例、1841年2月25日 - 1919年12月3日)は、フランスの印象派の画家である。後期から作風に変化が現れ始めたので、まれにポスト印象派の画家とされることもある。

ピエール=オーギュスト・ルノワール

風景画、花などの静物画もあるが、代表作の多くは人物画である。初期にはアングル、ドラクロワなどの影響を受け、モネらの印象主義のグループに加わるが、後年は古典絵画の研究を通じて画風に変化が見られ、晩年は豊満な裸婦像などの人物画に独自の境地を拓いた。日本など、フランス国外でも人気の高い画家である。

長男のピエールは俳優、次男のジャンは有名な映画監督である。

除隊後(1970年3月)のルノワールは、パリ郊外・アルジャントゥイユのモネ宅をしばしば訪問し、ともに制作した。この頃に、画家で印象派絵画のコレクターでもあるギュスターヴ・カイユボット、画商のポール・デュラン=リュエルなどと知り合っている。1873年12月、モネ、ピサロ、シスレーら、後に「印象派」と呼ばれるグループの画家たちは「芸術家、画家、彫刻家、版画家その他による匿名協会」を結成。ルノワールもそこに名を連ねていた。1874年4月 - 5月にはパリ、キャピュシーヌ大通りの写真家ナダールのアトリエでこのグループの第1回展を開催。これが後に「第1回印象派展」と呼ばれるもので、ルノワールは『桟敷』など7点を出品した。

1876年の第2回印象派展には『ぶらんこ』、『陽光を浴びる裸婦』など15点を出品した。後者は今日ではルノワールの代表作として知られるものだが、裸婦の身体に当たる木漏れ日や影を青や紫の色点で表現した技法が当時の人々には理解されず、「腐った肉のようだ」と酷評された。1877年の第3回印象派展には、前年に完成した大作『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』を含む22点を出品した。印象派展は1886年までに全部で8回開催されたが、ルノワールは1882年の第7回展に25点を出品したものの、第4、5、6、8回展には参加していない。

1878年にはサロンに出品を再開。翌1879年のサロンに出した『シャルパンティエ夫人と子どもたち』は絶賛を浴びた。モデルのシャルパンティエ夫人は出版業者ジョルジュ・シャルパンティエの妻で、同夫人が自邸で催すサロンは評判が高く、ルノワールもこのサロンに出入りして、当時の文化人や芸能人の知己を得た。

ルノワール『シャルパンティエ夫人と子どもたち』 1878年

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 「日本人の風采と儀容にたいへん感服した。喜望峰より東の国の中で、日本人は最も優秀な国民であることを信じて疑わない」

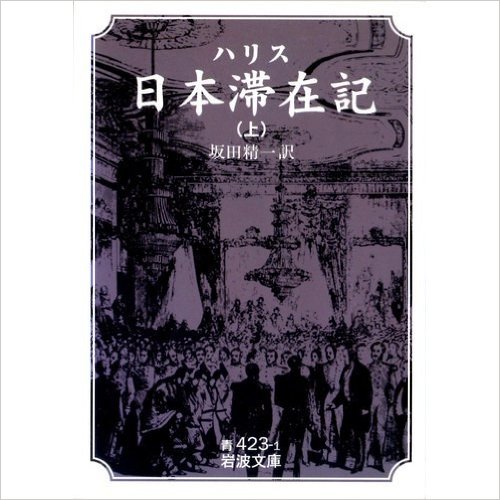

こんな風に日本人を礼賛したのは、江戸時代末期に日米修好通商条約を締結した初代駐日総領事タウンゼント・ハリスだ(『ハリス日本滞在記/岩波文庫』)。

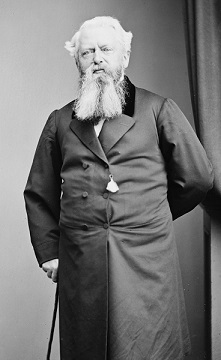

タウンゼント・ハリス

マルコ・ポーロが“黄金の国”と憧れた日本へ、黒船来航後はオランダ人以外のヨーロッパ人も続々と訪れるようになった。トロイ遺跡を発掘したシュリーマン、オーストリア皇位継承者フェルディナンド大公もその中のひとりで、驚きと称賛の言葉を残している。

新橋駅に到着したフランツ・フェルディナント大公を描いた日本の錦絵(楳堂小国政画)

明治維新以降、「欧米に追いつけ」をスローガンに掲げて頑張ってきた日本は、伝統を重んじるヨーロッパよりも、今でははるかに近代的でアメリカナイズされたコンビニエンスな国になってしまった観がある。

ところでヨーロッパを東西に隔てていた“分断の象徴”ベルリンの壁に風穴があいたとき、私たちはベルリンからプラハ(当時チェコスロバキア)~ウィーン(オーストリア)~ブダペスト(ハンガリー)~ベオグラード(旧ユーゴスラビア)を二等列車で旅した。

壁の「崩壊」を祝うベルリン市民

そのとき、ヨーロッパの古い街並みに魅了され、革命の息吹や新時代の到来に心が躍り、翌年、東西の交差点だったウィーンに移り住んだ。その後、ハンガリー、旧ユーゴスラビアへと引っ越して、ヨーロッパ暮らしは早20年以上になる。この間、旅行や環境雑誌の取材などでヨーロッパ中を駆けめぐり、たくさんの国の人々に出会う機会にも恵まれた。

ベオグラード

ヨーロッパには古いしきたりを守り郷土愛の強い土地柄から、確かに“外国人”やアジア人を敬遠する人も少なくない。日本がどこにあるか知らない人もまま見かける。でも逆に、【日本に憧れを抱き】、あまりに日本文化がしっくりくるので【「前世は日本人だったに違いない」とひとり思いこんでいる人】や、【「日本人になりたい」と願う御仁】ともたくさん語りあってきた。

クロード・モネ作『ラ・ジャポネーズ』

昨今、ヨーロッパでは「クールジャパン(カッコイイ日本)」と呼ばれて久しく、【19世紀にフランスの芸術家のモネやマネが日本の伝統文化に影響を受けた“ジャポニスム”以来の新たな日本ブームが巻き起こり、すでに定着】しつつある。…

ルノワール『うちわを持つ少女』 1881年

そうしたヨーロッパの日本熱とは裏腹に、現代の日本人は高度成長期の頃に育んだ希望や誇りや自信といったものがバブル景気の崩壊とともに、小さくしぼんでしまったように見えるのは気のせいだろうか。…

終わりに、本書は読みやすいように便宜上ヨーロッパを東西南北の四つの地域に分け、各々の国と日本の歴史的かかわりや、人物往来、どんなところにヨーロッパ人は感嘆し魅せられたのか、具体的なエピソードも掘り起こしてみた。そんな中には【日本への片思いを募らせる意外な国々】があり、ぜひその熱い思いを汲んで交流に役立ててほしいとも思う。

【ヨーロッパ人が憧れる日本や日本人の素晴らしさとはいったいなにか】、ホッとひと息つきながらお愉(たの)しみいただければ幸甚(こうじん)だ。

また、【日本人がもっている美徳を再発見】することで、明日はちょっと背筋を伸ばして胸を張り、心軽やかにお出かけいただければと思う。』

いかがでしょうか?

今回ご紹介の書物には、ヨーロッパ27カ国のお話が、いずれも短編で書かれていて、非常に読みやすく、お勧めさせて頂きます♥

明日以降、いくつかのお話をご紹介させて頂きますが、ぜひ、ご購入のうえ、全篇をお読みになってみてください。きっと、心が洗われますよ♥

さて、先月のことですが、娘と一緒に「ルノワール展」に行ってきました。

さすがにルノワールだけあって、大盛況でしたが、展示されている中でも、『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』はやはり圧巻でした♥

ルノワール『ムーラン・ド・ラ・ギャレット』 1876年

他にも、冒頭にご紹介させて頂きました『陽光を浴びる裸婦』や、『ぶらんこ』は、とても素敵でした♥

ルノワール『ぶらんこ』 1876年

観る人の好みによると思いますが、途中から作風が変わったあとのルノワールの方が、明るく柔らかい感じがしているところが大好きです♥

ここで、「作風が変わった」と申し上げましたが、その影響を与えたものこそが、私たち日本人だったんです。

「 16世紀の「ルネッサンス」から西欧の美術をリードし、中心となってきたのはイタリアでした。その原動力は、絵画の空間表現を一変させた遠近法の導入です。一点透視法によって一つの視野の中に人物も風景も表現できるようになったのでした。同時に、視点の固定が、対象の明暗を描く明暗法を可能にしました。

しかし、一度それが完成すると、芸術は繰り返しを嫌う性質をもっていますから、逆に遠近法や明暗法を無視する傾向が生まれました。短縮法を強調する「マニエリスム」、明暗法を誇張する「バロック」芸術がそれです。でも、それも行きづまってきます。主題もキリスト教や古典神話の主題から離れて、自由な題材を選ぶようになりました。

そんな西欧に登場したのが浮世絵でした。19世紀、万国博などで紹介されると、西欧美術界に大きな影響を与えたのです。

葛飾北斎 『神奈川沖浪裏』

たとえば、葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』を見てみましょう。近景の大波を強調し、中景は飛ばし、はるか遠景の富士山を小さく描いています。遠近法を自分のものにした上で、それを越える技法を見せているのです。さらに、遠近法と俯瞰法を併用し、一つの視野に自由な空間を生み出しています。

それだけではありません。遠近法を使えば当然出てくる陰影を無視し、色面で描いています。北斎が明暗法を知らなかったわけではありません。影を試みた作品もあります。しかし、もともと日本の絵画は視点を移動させて描くため、固定した視点の陰影は描けないことも知っていました。だから影の暗さを取り除き、明るい色彩を使ったのです。

加えて、浮世絵の形態そのものの単純化があります。西欧の美術は写実が基本でした。もののありさまを写すことが何よりも重要だったのです。しかし、浮世絵は線で形を単純化することで、写実を超えた造形力を示しています。

浮世絵がこの時代の西洋美術にどれほど衝撃を与えたかは計り知れないものがあります。ゴッホが安藤広重の浮世絵を模写し、手紙でその素晴らしさを述べているだけでなく、世界の美術に通暁したアンドレ・マルローが繰り返し絶賛しているところからも、その一端をうかがえます。・・・

それまでの西欧絵画は主題のために描かれるもので、物語性がつきものでした。しかし、日本についての知識がなかったこともあって、彼らは浮世絵の形と色のみを受け取ったのでした。確かに、鈴木春信や喜多川歌麿が描く浮世絵の女性の表情に、物語性は必要ありません。そしてこれが、西洋近代絵画から物語性をはぎとる端緒となったのでした。

以後、近代絵画から現代絵画まで、すべてこの延長線上にあるといって差し支えありません。ピカソの二次元的な表現、単純な線と明るい色彩の世界、子供じみた描き方など、北斎漫画の延長上のものです。アール・ヌーボーといわれるクリムトの装飾性は、歌麿の美人画なしには考えられません。

近代絵画の革新から20世紀現代絵画の破壊へと、劇的に変遷する世界の絵画は、まさに浮世絵とジャポニズムからはじまったといってよいでしょう。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆西洋近代絵画から物語性が消えたワケ ~ ジャポニズムの衝撃

いかがでしょうか?

これまでに何度もご紹介させて頂いていますように、私たち日本人が与えた「ジャポニズム」の衝撃は、計り知れないものがあるんです♥

これは、現代でも同じなんです♥ というか、実は、ずっ~と続いてきていることなんです♥

戦時中のプロパガンダで、多少歪められてしまいましたが、時が経つにつれ、これまでと同じように、私たちの日本を知って感動し、日本が大好きになる人々が、世界中にたくさん出てきていますね!

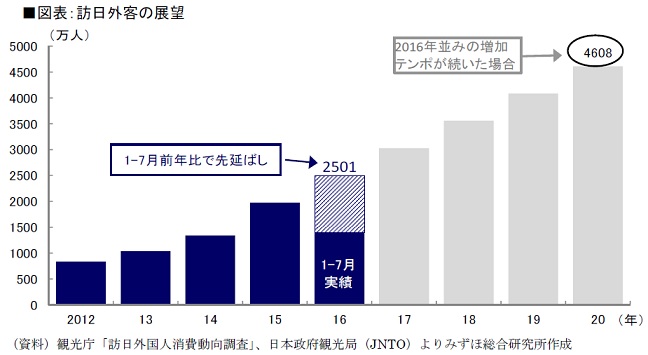

☆インバウンド巡航速度入り4,000万人も視野

さて、ヨーロッパ人が日本に夢中になる「ジャポニズム」のきっかけになったのが、万国博覧会でした。

その万国博覧会は、今から165年ほど前に、世界で初めてイギリスで開催されました。

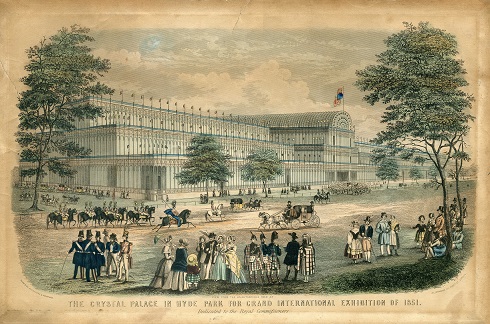

1851年のロンドン万国博覧会

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 ロンドン万国博覧会(ロンドンばんこくはくらんかい)は、ロンドンのハイドパークで1851年5月1日より10月15日まで開催された国際博覧会である。世界で最初の国際博覧会であり、19世紀の一大人気イベントとなった。もしくは水晶宮博覧会とも呼ばれる。

水晶宮で博覧会開会を宣言するヴィクトリア女王

博覧会は時折論争を引き起こした。見学者の大群が革命的な暴徒になりかねないと保守主義者たちが危惧する一方、カール・マルクスのような急進派は博覧会を資本家の商品に対する盲目的崇拝の象徴であると見なした。今日ではロンドン万国博覧会はビクトリア時代の象徴となっている。」

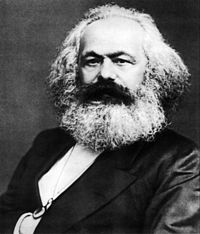

カール・マルクス

と、御覧のように、マルクスはこんなところでも「奇妙な考え方」をしています♥

で、これに対抗するために、フランスのパリでも万国博覧会が開催されるようになります。

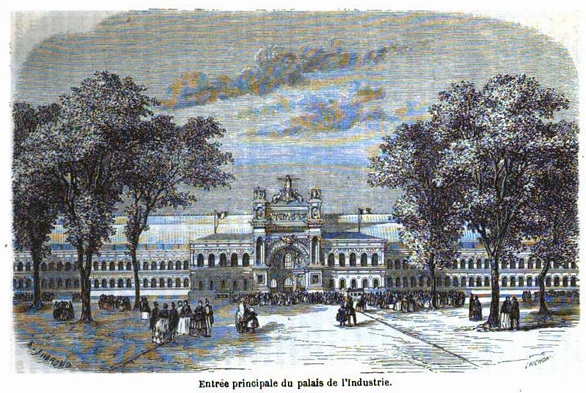

1855年の第一回パリ万国博覧会

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 1855年のパリ万国博覧会(せんはっぴゃくごじゅうごねんのパリばんこくはくらんかい、仏:Exposition Universelle de 1855)は、1855年5月15日から11月15日までフランス・パリのシャン・ド・マルス公園で開催された国際博覧会である。博覧会の正式名称は「Exposition Universelle des produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris 1855」である。34ヶ国が参加し、会期中516万人が来場した。パリにおいて初めての国際博覧会である。

この万国博覧会から公式にボルドーワインの格付けが始まった。」

そして、第二回目のパリ万国博覧会で、いよいよ私たち日本人が登場します♥

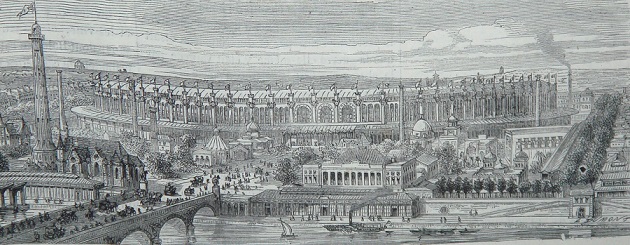

1867年の第二回パリ万国博覧会

以下は、Wikipediaからの抜粋です。

↓

「 1867年のパリ万国博覧会(せんはっぴゃくろくじゅうななねんのパリばんこくはくらんかい, Exposition Universelle de Paris 1867, Expo 1867)は、1867年4月1日から11月3日までフランスのパリで開催された国際博覧会である。42ヶ国が参加し、会期中1500万人が来場した。

パリで開催された国際博覧会では2回目となる。日本が初めて参加した国際博覧会であり、江戸幕府、薩摩藩、佐賀藩がそれぞれ出展した。幕府からは将軍徳川慶喜の弟で御三卿・清水家当主の徳川昭武、薩摩藩からは家老の岩下方平らが派遣された。」

日本の派遣団

こうして、私たち日本人の文化がヨーロッパ人に知れ渡ることとなり、「ジャポニズム」が始まりました♥

それでは、本日の最後に、現代の富山の巨匠をご紹介させて頂きます♥

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 北欧に平和をもたらした「新渡戸裁定」 ~ 北方領土問題を解決するヒント (2016/09/25)

- 101年間、日本が戦争状態にあった国 (2016/09/24)

- 旭日旗を模したデザインを国旗にする国 ~ ギリシャ神話にみる天の川の起源 (2016/09/23)

- 「アチョー!」「チン、チョン、チャン」って馬鹿にされるのはどこの国? (2016/09/22)

- うたかたの恋 ~ オーストリア皇太子のミステリー「マイヤーリンク事件」 (2016/09/21)

- 日本が大好きだったミヒャエル・エンデ (2016/09/20)

- コウノトリの国 ~ 世界一の親日国 (2016/09/16)

- ヨーロッパ人が憧れる日本や日本人の素晴らしさ (2016/09/15)

- 被曝電車 (2016/09/09)

- マッカーサー参謀の戦法 ~ ペリリュー島、硫黄島、そして沖縄 (2016/09/08)

- 敵である連合国軍に協力していた「日本共産党」 ~ 野坂参三(元日本共産党名誉議長)とアメリカ (2016/09/07)

- 詰らないオトコ 詰るオンナ ~ アメリカが日本国憲法を書く前にやったこと (2016/09/06)

- 日本共産党 社会主義・共産主義の社会をめざして = 日本での暴力革命をめざして・・・ (2016/09/05)

- 2020年と言えば、「東京オリンピック」と「変わる○○○○」ですね! (2016/09/04)

- 鉄の女 (2016/09/03)