2016-02-10 (Wed)

中田 考(なかた こう) 東京大学文学部イスラム学科卒業 東京大学大学院人文科学研究科 宗教学宗教史学修士課程修了 カイロ大学大学院文学部 哲学科博士課程修了

●大学教員(だいがくきょういん)とは、大学における教員のことである。

教授 : 専攻分野について、教育上、研究上または実務上の特に優れた知識、能力および実績を有する者

准教授 : 専攻分野について、教育上、研究上または実務上の優れた知識、能力および実績を有する者

助教 : 専攻分野について、教育上、研究上または実務上の知識および能力を有する者

助手 : (学校教育法には規定なし)

講師 : (学校教育法には規定なし)

大学等の高等教育機関の教員となるため資格は、学校教育法に基づいて定められている文部省令・文部科学省令である「大学設置基準」「短期大学設置基準」「大学院設置基準」「専門職大学院設置基準」「高等専門学校設置基準」「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」などに定められている。その基準にはおおむね次の3点が含まれる。

1.専攻分野についての教育上の知識・能力・実績

2.専攻分野についての研究上の知識・能力・実績

3.専攻分野についての実務上の知識・能力・実績

例えば、教授となることのできる者について、大学設置基準によれば、次のいずれかに該当する者で、かつ、大学における教育を担当するに相応しい教育上の能力を有すると認められる者と定めている(大学設置基準第14条)。

1.博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、研究上の業績を有する者

2.研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

3.学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

4.大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む)のある者

5.芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

6.専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

教育上の知識・能力・実績については、明確な基準が示せないこともあり、実質的には、研究上の知識・能力・実績がもっとも安定的な審査基準となることが多い。

●博士(はくし、はかせ)は、学位の最高位のひとつ。大学院の博士課程あるいは博士後期課程を修了することで取得できる。

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 私は文化史を中心に歴史の研究をしてきました。ここ十年以上は、中学校の社会科の歴史教科書の執筆・監修にも関わるようになり、育鵬社の歴史教科書『[新編]新しい日本の歴史』の執筆・監修も務めています。

そもそも歴史書というものは、長いスパンで考えなければならないものです。

個々の歴史家は自分の専門の時代、専門の分野を細かく調べて学会で発表しています。

それこそが歴史家だということで、大学も認めています。

しかし、【そこですっぽりと抜け落ちているのが“歴史全体を見る目”】です。

日本には、日本の歴史全体、あるいは世界の歴史全体を見て語ることのできる歴史家がいないということになってしまうのです。

それは、一人でできる能力を超えているということもあるでしょう。あらゆるジャンルをカバーするとなると容易なことではありません。

しかし、中学校の歴史教科書のようなものは、日本の歴史全体を見ていかないと書くことができません。

そこで、大学にいる歴史家にそのことを聞くと、彼らはこういいます。

「今、全体の歴史を考える人は、大きな歴史観(グランドセオリー)を持たなければいけない。【それはマルクス主義しかない】」と。

カール・マルクス

これは、現在7社が発行している中学校の歴史教科書を見てみれば、その【大多数の根底に一貫している歴史観がマルクス主義】だということがよくわかります。

簡単にいえば、【人々の間には、貧富の差があって、常に階級闘争や権力闘争が行われている、それが歴史だという見方】です。

それに対して、私の専門とする文化は、政治、経済、社会の動きと比べれば、ささいな出来事にすぎないということになります。それというのも、【マルクス主義によれば、社会には上部構造(政治・法律・宗教・道徳・芸術などの意識形態)と下部構造(経済的土台)があって、上部構造のことは、すべて下部構造によって規定されるので、歴史の記述は、下部構造のことを述べればよいということになる】からです。

しかし、そうした見方では、日本という国のあり方をとらえることはできません。

例えば、【天皇という存在】一つとってみても、階級闘争や権力争い、革命ということをいくら議論してみたところで、それが古代から百二十五代にわたって続いていることを説明することはできないのです。

日本では、国づくりや文化において、天皇という存在が果たしてこられた役割には非常に大きなものがあります。たとえば、仏教にとって非常に重要なお寺である法隆寺や東大寺にしても、その創建には皇室が主導的な役割を果たしています。

法隆寺

大仏殿にしても、それを発案されたのは聖武天皇でした。見事な大仏とすぐれた数多くの仏像群がつくられました。

東大寺 大仏殿

東大寺の本尊 盧舎那仏像

『万葉集』にしても、『新古今和歌集』にしても、それらは宮廷あるいは皇室が中心になってつくっています。一見、皇室とはまったく関係ないような武士の社会、鎌倉幕府や江戸幕府の時代でも、天皇の存在そのものが、大きな役割を果たしています。

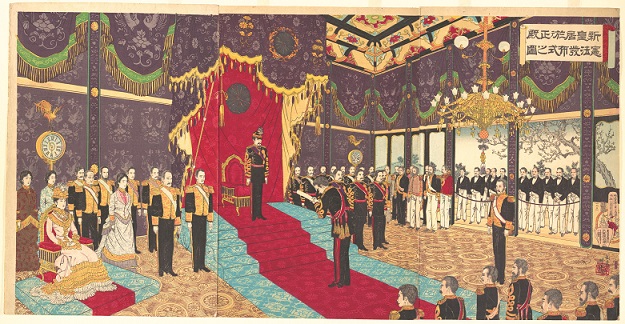

明治以降になると、天皇が統帥権を持たれて、国家を統治するという憲法がつくられました。

新皇居於テ正殿憲法発布式之図(1889年、安達吟光画)

そのために、【左派の人たちの中には、明治以降しか、天皇の力はなかったという人がいますが、それはとんでもない間違い】です。

日本にはその歴史を通じて、その存在自体が一貫した力を持っていた天皇のようなお方がいたのです。そして【その力は、権力ではなく、権威によって保たれていた】、ということが重要なことなのです。

百二十五代、一貫して天皇家が続いているということ自体、【「天皇の法則」とでも呼ぶべき「日本史の法則」】がそこには働いているのです。【天皇は、単なる統治者、権力者とは違う】のです。

このように、日本史に一貫する連続性の中には、必ず法則があります。あるいは、そうせざるを得ない、そうするのが一番いいという観念があります。そのことが日本人の思考をしっかりと定めているのです。

本書では、日本史に通底する原則、「日本史の法則」とは何か、ということを考えながら、縄文時代から現代まで、いくつかのトピックスに焦点をしぼって述べてみたいと思います。』

いかがでしょうか?

「中学校の歴史教科書を見てみれば、その大多数の根底に一貫している歴史観がマルクス主義」だと著者は述べています。

そして、その「マルクス主義」とは、「人々の間には、貧富の差があって、常に階級闘争や権力闘争が行われている、それが歴史だという見方」だとも。

信じられないことですが、これ、本当なんです♥ おバカな「マルクス主義」なる妄想で凝り固まった左巻き学者が、いまだに存在しているんです♥

この「マルクス主義」とは、ある種のカルト宗教みたいなものです♥

「 フランス革命という言葉は知っていても、実際はどんな性質のものだったのか?ナポレオンという名前は知っていても何をした人だったのか?

それを知らない人は意外と多いと思いますが、真実は知っておくべきです。知識や情報は力です。あやふやなままにしておいたり、嘘を教え込まれたままになっているより、本当のことを知ったほうが自分のためになります。知らないことを知るのはプラスです。自分自身で良し悪しを判断できるので、精神的にも余裕が生まれます。

最近は「マルクス主義がよくわからない」「ソ連は崩壊したのに、どうしていまだにマルクス主義という言葉が生き残っているのか?」といった声も学生たちから聞かされます。そのたび、いろいろ説明していますが、マルクス主義はある意味、キリスト教の鬼っ子のような面があります。マルクス(1818~1883年)の言っていることは「新約聖書」にも近いことです。

キリスト教はユダヤ教から出てきたもので、ユダヤ人じゃなくても信者になれることで爆発的に世界に広がっていきました。信仰によって救われた人たちもいるはずですが、宗教戦争が繰り返されて、多くの犠牲者が生まれました。そんな中で登場してきたマルクスは、新たなイデオロギーを提示しました。

ドイツの地方生まれのユダヤ人であるマルクスは、市民革命が相次いだ時代にヨーロッパを転々として赤貧生活を送っていました。そして、わかりやすくいえば、「貧乏人は救われる」「虐げられている人たちに正義がある」「労働者は団結しろ」「既得権益者をやっつけろ」というようなことを説いていったのです。

「それならば、マルクス主義は宗教なのではないですか?」と質問する人もいますが、そう感じるのも当然です。マルクスの主張の根本はかなり宗教に近いものだったといえるのです。あと2百年もすれば、宗派のひとつとして捉えられているのではないかと私は思います。

マルクス主義は、資本主義社会の矛盾を指摘し、社会主義社会へと移行する必然性を説いた思想体系です。世の中は、原始共産制→古代奴隷制→中世封建制→近世資本主義→未来共産制と移り変わっていくという「発展段階論」がマルクス主義の軸となっています。そうした経済活動のあり方と変化が歴史を前進させる原動力となるという考え方が「唯物史観」です。こうしたイデオロギーは宗教にも似ているうえに、現在の「進歩史観」に大きな影響を与えています。

進歩史観は歴史の見方を大別したときのひとつであり、人間社会は最終形態に向けて進歩を続けていると考える立場です。これをダーウィンの「進化論」と結びつけて考える人もいますが、ダーウィンが言っているのは「適者生存」です。マルクスの進歩史観は進化して適者になるということではないので、両者の立場は異なります。

古代から現代へ向けて社会が良くなっていく過程として中世を位置づけたマルクスは、それぞれの時代を経済の仕組みと重ねて語っています。その発展段階においても多くの疑問が持たれます。

「それならば日本の古代はどう考えればいいのか?」と、まず問いたいところです。飛鳥時代に奴隷がいなかったわけではありませんが、マルクス主義者と呼ばれる人たちは皇帝がいるところには必ず奴隷がいるというような極端な見方をします。そのため、天皇制がある日本を古代のままであるようにも解釈するのだから始末に負えません。天皇制がある限り、未来共産制が来ないので廃止しろ、といったことまでを言い出してしまうのがマルクス主義者です。

奴隷がいれば古代になるとするなら、「アメリカは南北戦争まで古代だったのか?」ということにもなります。南北戦争は1861年から1865年まで続いたので、日本でいえば、明治維新を目の前にしていた時期です。

封建制が中世の区切りになるなら、始皇帝が封建制の世を改めたシナでは、「秦の時代(秦による統一は紀元前221年)から現代だったのか?」ということにもなってきます。

カザフスタンやモンゴルは、ロシア革命のあと間もなく社会主義になっていますが、その過程に中世封建制があったかといえば、その点でも難しい問題が出てきます。マルクスのいう封建制つまりフューダリズムは、ドイツのエルベ河から西、フランスのロワール河から北のあいだにしかなかった現象で、騎士が自分の領地の一部を有力な君主に献上して、その見かえりに保護を受ける契約を結ぶことでした。そこでカギとなるのは土地所有をめぐる関係性です。

しかし、遊牧民にはもともと土地所有のという概念がないのです。カザフやモンゴルでは遊牧民に封建制があったといえるのかという議論が長く続けられてきましたが、その結論は出ていません。主人と家来の関係はあったことから中世封建制はあったと見ることはできますが、さすがに近世資本主義は経験していません。それでモンゴルでは『資本主義を飛び越えて』(B・シレンデブ大統領著)という本が書かれているくらいです。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆マルクス主義は、キリスト教の鬼っ子

で、そんなマルクス主義という妄想を抱く、おバカな左巻き学者が全力で否定するのが、私たち日本の「天皇」の存在意義です♥

「 日本史の最大のタブーは天皇です。「天皇がいたから日本はいい国なのだ」ということは絶対に言わないのが日本史学界というところです。

以前は、マルクス主義というよくわからない思想がもっとあからさまに学界を席巻していて、ある学者が「平安時代の日本は奴隷制ではなかった」と言ったとたんに追放された例もあります。

「マルクスが『古代奴隷制』と言っているのだから、その理屈に合う史料だけを持ってきてそういう発表をしろ」と言論統制がまかり通った時代がありました。

さすがに今はそこまでひどいことはありませんが、根本的に天皇を褒めてはいけないことに変わりはありません。日本史の第一のタブーが天皇を褒めることなんです。…

明治維新のように政体が大きく変わるとき、世界史を見れば、ひどい流血が避けられないのが普通です。たとえばフランス革命の場合、ブルボン王朝の王様がいて、大統領が出てきて、そこから皇帝にのし上がるナポレオン一族がいて。つまり、王党派・共和派・皇帝派がいたわけです。 同じ土地に対して、ブルボン王朝以来先祖伝来持ち続けていた人の所有権を革命政府がひっくり返して別の人に証文を与える。さらにナポレオンに付き従っている人がその土地をもらって証文を得る。こうなると、3人が同じ土地の証文を持っているのに、誰が正しいのか裁定する人がいません。もう一度革命を起こさない限り、最後に勝った者の勝ちとしか言えない。だから殺し合いが終わらないのです。

日本の場合、源平合戦で平家が勝ったら、源氏は日本中逃げまわっても、追撃して討ち取るのは「ホドホドにしておけよ」ですし、源氏が勝った場合は平家の落ち武者狩りを「ホドホドにしておけよ」となります。

しかし、外国にはそれがありません。日本では源平合戦のときから「ホドホドで矛を収める」ことができ、「相手を皆殺しにするまで」とか「相手を殺さねばこちらが殺される」ということがまずあり得ません。天皇がいるからです。

戦国時代もそうです。下克上をして元の殿様に勝ったら、どうしてほかの国人(こくじん)領主を従えることができるのか。天皇の権威というものがあるからです。

織田信長は事あるたびに天皇の権威を求めた典型です。信長ほど天皇の権威を利用した人が、司馬遼太郎センセイにかかるとなぜか体制破壊者になってしまうのですが。

権力を奪い合って日本人同士が戦うけれども、天皇の権威があるから勝負がついた時点で矛を収めることができる、ということ…

日本史ではマルクス主義へのアンチテーゼ(ある主張に対してそれを否定する内容の主張)でいろいろ言いながらも、軍事力や経済力という物質力だけで説明してしまう人が多いのです。唯物史観での反天皇も根強いのです。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆日本史の最大のタブーって何? ~ 100年前のソ連の人気ツアー 「イパチェフ館 地下2階」

そして、昨年、彼らおバカな左巻き学者がやっていたのが、私たち日本国民の生命を守る平和安全法制に対する無責任な反対運動でした。

いまだに、こんなHPがありますね♥

☆安全保障関連法に反対する学者の会

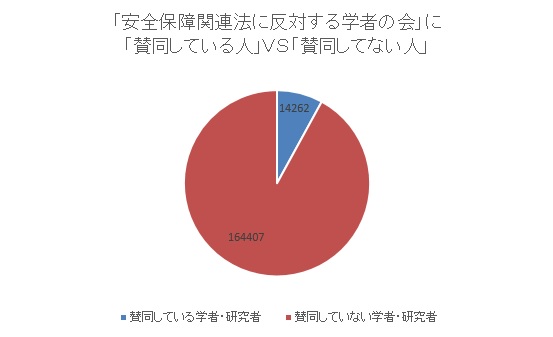

では、このおバカな「安全保障関連法に反対する学者の会」に賛同している人と賛同していない人を、目で見える形で表してみましょう♥

学者・研究者において、賛同している割合は、10%にも満たないごく少数派ですね♥

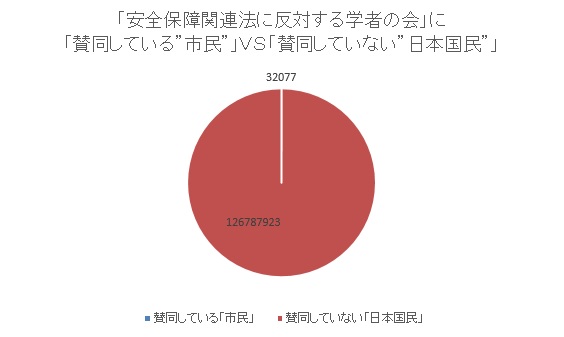

さらに、日本国民全体で見てみますと・・・

自称「市民」という賛同している割合は、0.03%程度と話にならないレベルです♥

これでは、まったく、笑い話ですね♥ 将来の就職活動にも、いろいろと影響を与えてくれそうな教授たちのリストは、下のリンク先からどうぞ♥

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆就活に影響を与えてくれる大学教授 ~ 内田樹の「憲法違反」

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 片腹痛い! アルツ・鳥越俊太郎 ~ 私たち日本の近代の始まり、それが室町時代なんです (2016/07/15)

- 坂東太郎(ばんどうたろう)って何? ~ 日本に「家」ができた江戸時代 (2016/03/06)

- 電車で化粧・・・ができちゃう理由 ~ 日本の素晴らしい「村社会」 (2016/03/05)

- イスラエルにある「キブツ」ってなに? ~ 日本人とは正反対な、あの民族 (2016/02/14)

- 山本五十六って、だれ? ~ 東京裁判で裁かれたのは「陸軍」だけでした (2016/02/13)

- イエズス会ってなに? ~ 大航海時代の隠れた主役 ユダヤ人 (2016/02/12)

- 月の裏側に記されていること ~ ユダヤ人のレヴィ=ストロース が気付いたこと (2016/02/11)

- 大学教授のピンからキリまで ~ 就職活動に大切な大学教授の質の見抜き方 (2016/02/10)

- 邪馬台国があった場所 (2015/12/03)

- 「いくたまさん」が伝える真実 ~ 神武東征の証明 (2015/12/02)

- 日本はどのようにして建国されたのか ~ 根拠なき珍論を繰り広げる八幡和朗 (2015/12/01)

- スッキリ分かる!日本と朝鮮半島の古代の歴史 ~ 科学に弱い共同通信 (2015/11/30)

- 間違いだらけの司馬遼太郎 ~ 「韓のくに紀行」にみる妄想 (2015/11/29)

- 皇室に忍び寄る「赤いクリスチャン」 ~ 賀川豊彦 (2015/08/18)

- 共産主義者と手を結び、近衛文麿を陥れた木戸幸一 (2015/08/17)