2016-01-14 (Thu)

聖徳記念絵画館壁画「廃藩置県」(小堀鞆音(ともと)画)

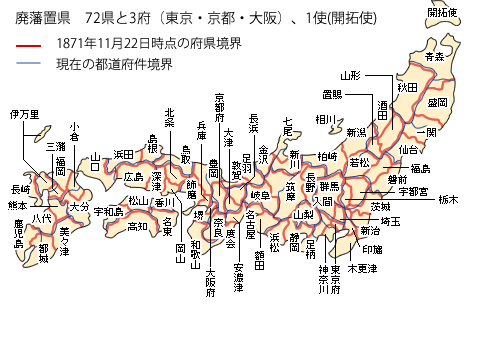

廃藩置県(はいはんちけん)とは、明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。

画像はこちらからお借り致しました♥ ⇒ ☆長州より発信

戦後の日本人は、正しい歴史を学校で教わって来ませんでした。

そして、現代のメディアもまた、嘘の情報を流し続けています。

私たち日本人は、親日的な立場に立ち、正しく認識し直し、

客観的に情勢を判断する必要があります。

それでは、この書物を見ていきましょう!

『 幕末維新の物語は【司馬遼太郎が描くイメージに偏っている】のが困りものです。

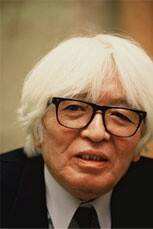

司馬遼太郎

司馬の問題点は、あまりにも【フィクションが多すぎ】て【坂本龍馬の描き方がほぼ架空の人物になっていたり】、

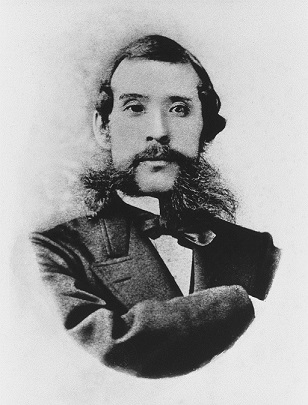

坂本龍馬

『坂の上の雲』で高平小五郎や桂太郎のように【大活躍した人々を思い込みで貶(おとし)めたりしている】ところです。…

司馬遼太郎ってものすごく影響力がありますよね。「国民文学」と言われているくらいですし、政治家の中にも司馬とか、【半藤一利】(はんどうかずとし)、【保阪正康】(ほさかまさやす)の歴史の本を読んでいる人は多いみたいです。

半藤一利

保阪正康

それが困るんです。世のオジサンたちが、司馬あるいは半藤一利や保阪正康などをありがたがっているんですから、【日本人の教養が劣化するのも理の当然】でしょう。

オジサンたちが「少しは司馬遼太郎でも読め」と偉そうにお説教したときに、「まだあんなものをありがたがっているの?」と見下すような若者が大量発生する日まで、日本の未来はないでしょう。

司馬を含めて幕末・明治を扱った小説や学術書にそうそう露骨な嘘があるとか、読んでいて日本が嫌いになるということはなく、成功物語になっているのは確かです。ただ、その中で【榎本武揚(えのもとたけあき)は負け役としてしか語られてきませんでした】。…

榎本 武揚

【実は日本の歴史問題をめぐる多くのタブーが含まれている】んです。…

その理由を理解するには、【日本の明治維新ではほとんど血が流れていない】こと、それが【世界史的に極めて稀有(けう)だった】ことを、まず知る必要があります。

明治維新では負けた人も殺されていないことが特徴的でした。幕末維新での死者と西南の役での官軍・賊軍双方の死者を全部足しても、同時期の1871年の【パリ・コミューン】3日間における死者の数を下回っています。

パリ・コミューンでは、普仏戦争(1870~71年)の敗戦責任の追及と大混乱の中で【フランス人同士が殺し合い、セーヌ川が3日間真っ赤に染まりました】。…いまだにパリ・コミューンの弾痕が凱旋門に残っています。そういう激しい殺し合いをするのが当時のヨーロッパではごくごく普通のことでした。…

幕末には日本でも蛤御門の変(はまぐりごもんのへん)があったり、坂本龍馬が暗殺されたりしていますし、明治になってからも佐賀の乱があり、西南の役があり、大久保利通も暗殺されています…

大久保 利通

当事者にとってはもちろん命懸けで、日本史だけを見れば暗殺によって動く大変な時代です。それはそれで間違いじゃない。しかし、【世界史で比較すると無血クーデターに近い】んです。

しかも、徳川幕府を倒すまでの戦いで流血が少なかったというだけではありません。そのあとの廃藩置県が完全な無血で行われた。これは奇跡に近いことでした。…

聖徳記念絵画館壁画「廃藩置県」(小堀鞆音(ともと)画)

廃藩置県というのは、要するに「お前の土地と給料を全部取り上げるぞ」という話です。取られるほうが死に物狂いで抵抗してもまったく不思議ではありません。…明治維新では、薩摩・長州・土佐からわずか一万人の御親兵を集め、【御所でいきなり「廃藩置県だ」と言った】ら、するするとスムーズに行われてしまいました。…

教科書だと、よく

「ほとんどの藩は幕末以来の財政難で、雄藩以外は赤字だった。大名たちは自分たちが華族として東京に住めるなら藩がなくなることに抵抗はなかった」

と、【わかったような、わからないような説明】がされています。

それでも抵抗するのがお貴族様というものですが、百歩譲ってこれが正しかったとしましょう。でも、この説明は大名にしか当てはまりません。大名以外の武士たちも本来は領主です。【給料を取り上げられる話なのに、家臣の武士たちからもまったく抵抗が起きなかった理由はこれでは説明できない】。…

武士の抵抗がなかった理由を物質面から最も合理的に説明しているのが、『武士の家計簿』の磯田道史先生です。

「武士は自分たちが直接土地を支配して自分の家の者に税金を取り立てさせていたのではなく、藩主が一元的に役人を派遣して年貢を取り、それを給料として武士たちに配っていた。給料をもらっていた武士は単なるサラリーマンで、土地に執着がなかったのだ」

という説明です。

しかしこれは物質面だけからの説明です。だったらサラリーマンはリストラされるときに絶対に抵抗しないのか。

絶対そんなことはあり得ない。

これは【物質面だけを見てもダメ】なんです。

「かくかくしかじかの経済的条件があり、一万人の御親兵を集めた。だから廃藩置県が成功したのだ」

というのは、【鉄(軍事)と金(経済)と紙(文化)という国力の三要素】のうち、鉄と金の面からの説明で、紙が抜けています。【廃藩置県を成功させた法的な要素がある】。

それが【天皇の権威】です。これまで【廃藩置県について学界が鉄と金の説明に終始してきたのは、天皇の権威を強調したくないから】です。』

いかがでしょうか?

「榎本武揚は負け役としてしか語られてきませんでした」と著者は言っています。そして、そこに「日本の歴史問題をめぐる多くのタブーが含まれている」とも♥ で、そのタブーこそが【天皇の権威】ということなんです♥

榎本武揚をめぐるお話は、まだまだ続きがありますので、話題を変えて。。。

著者も指摘している通り、司馬遼太郎や半藤一利、保阪正康といった空想の歴史作家の作品を読んでみたところで、正しい歴史は見えてきません♥

ここで、その具体的な例を挙げてみましょう♥

詳細は下のリンク先を御覧頂くとしまして、概略を御説明致しますと・・・

大東亜戦争の開戦を決定付ける御前会議で、昭和天皇は明治天皇の御製「よもの海」を詠まれましたが、実は【替え歌】で詠まれています♥ これは御前会議参加した複数の人間が、キチンと記録をしているんですが、何故か【替え歌】の件は伏せられていて、「よもの海」をそのまま詠まれたという「嘘」が罷り通っています♥

「 昭和16(1941)年9月6日、開戦に至る重要な契機となる御前会議で、昭和天皇は明治天皇の御製(ぎょせい)を引いて「ある決意」を示唆したとされる。だが、その和歌「よもの海」が実は替え歌で詠まれていたことはほとんど知られていない。この事実は70年以上も見過ごされてきた。」

「 その場で昭和天皇は明治天皇の有名な御製を詠み、その内容が「平和を望むものだ」という解釈が一般的になされた。それは今日までそのまま変わりない。東京裁判以降はむしろ、「天皇だけが平和を望んでおられた」「陸軍が暴走し、天皇の本意とは違う結果となった」と陸軍悪玉説の根拠に、この御前会議の「よもの海」が引かれることがしばしばであった。

はたして「よもの海」はいかなる背景のもとに詠まれたのか、そのためにも替え歌の背景を再検証すべき時がきたように思う。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆明治天皇 御製 「よもの海」 ~ 昭和天皇は、なぜ替え歌で詠まれたか。。。

その明治天皇の御製「よもの海」が、こちらです♥

よもの海

この御製を、昭和天皇が御前会議で、間違って詠まれるはずがありません♥ 昭和天皇は、わざと【替え歌】で詠むことで、その場にいた全員に、ある意思表示をなされたんです♥

「 天皇は突如として発言し、「私から、こと重大だから両総長に質問する。先刻原がこんこん述べたのに対し、両総長はひと言も答弁しなかったがどうか。極めて重大なことなりしに統帥部長の意思表示なかりしは自分は遺憾に思う」と異例の厳しい発言があった。

このあと、近衛の手記『平和への努力』によれば、「然るに、陛下は突如発言あらせられ――御懐中より明治天皇の御製 四方(よも)の海みな同胞(はらから)と思ふ世になど【あだ波】の立ちさわぐらむ を記したる紙片を御取出しになって之を御読み上げになり、『余は常にこの御製を拝誦して、故大帝の平和愛好の御精神を紹述(しょうじゅつ)せむと努めて居るものである』と仰せられた」とその場の情景を書き残し、満座は粛然として声もなかった、と付け加えている。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆四方の海みな同胞と思ふ世になどあだ波の立ちさわぐらむ ~ 昭和天皇

「波風」が「あだ波」に替えて詠まれていますね♥ 「あだ」とは、つまり「敵」です♥ 開戦のご決断をされているっていうことが、ここから理解できますね♥ 御前会議前日の様子を記した記録からも、そのことは理解できます。

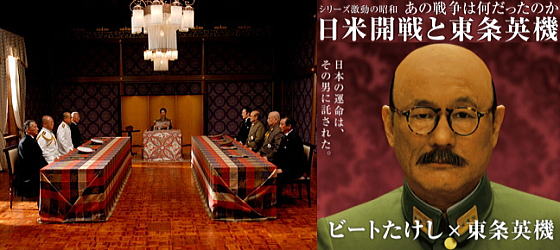

ところが、TBS制作の番組では、そういった事実が巧妙に隠され、「嘘」の作り話になってしまっています♥しかも、原作者が保阪正康ですw

動画も貼り付けていますので、是非ご確認ください♥

「 天皇はこうして御前会議の前日、「絶対に勝てるか」「分かった」と両総長に対して大声で確認し、納得していた。極論から言えば、「座して死を待つか、撃って出て日本の決意を示すか」の選択だったが、天皇は叱るべき点は叱ったうえで「分かった」と応じたのである。対米交渉を完全に諦めてはいないとはいえ、事ここに至って天皇の意はこの瞬間にほぼ固まっていたとみていいのではないだろうか。翌9月6日は御前会議である。」

詳しくはこちらをご参照♥

↓

☆番組の作り方。 TBSの場合 ~ 激動の昭和 (原作 保阪正康)

続きは次回に♥

ランキング参加中で~す^^ ポチっとお願いします♥

↓↓↓↓↓↓↓

にほんブログ村

人気ブログランキングへ

- 関連記事

-

- 「短時間労働+高給」で、幸せになれるでしょうか ~ ドイツの豹変 (2016/01/21)

- 風邪で休んでも、有休を使わなくてもいいドイツ ~ ドイツ人が腰を抜かしてしまう日本の常識 (2016/01/20)

- ペンギンと羊の住む島々の物語 ~ 自分でやらなくて、誰がやるの? (2016/01/19)

- 『最後の授業』 ~ 母国語を奪われたフランス人の感動的な物語 (2016/01/18)

- 日本人には当たり前 ~ 世界広しといえども日本以外にはありえない「宅配便」 (2016/01/17)

- 明治維新って何? ~ 明治政府が一生懸命に守った権利 (2016/01/16)

- 日本史の最大のタブーって何? ~ 100年前のソ連の人気ツアー 「イパチェフ館 地下2階」 (2016/01/15)

- 世のオジサンたちが、ありがたがる空想作家 ~ 司馬遼太郎、半藤一利、保阪正康 (2016/01/14)

- 今の日本人が全然よくわかっていないこと ~ 國体って何? (2016/01/13)

- 夏目漱石の書いたものなどを読めばわかること ~ 夏目漱石の「倫敦消息」と「倫敦塔」 (2016/01/12)

- 実は大失敗だった「一高・東大」 ~ 大学の暗黒の歴史の始まり (2016/01/11)

- 天国と地獄の間にあるモノ ~ 内田樹と丸山眞男 (2016/01/10)

- 江戸時代の日本人が、断トツで一位だったこと ~ 算額の問題を解いてみましょう! (2016/01/09)

- ギネス認定の世界最古の国家はどこ? ~ 子供たちに教えていないこと (2016/01/08)

- あなたの国で、最初の神様はどなたですか? ~ 天之御中主神と神道指令 (2016/01/07)

Re: おはようございます * by みっちゃん

奈良の人さん、こんにちは♥

いつもありがとうございます^^

フィクションとして読めば、司馬遼太郎は面白いと思いますよ♥

ただし、ここが違う、あそこが違うって見抜けないとだめですけれど。。。

水戸黄門なんかも、まさか本気にして見ている人はいないだろうって思うんです♥ それと、同じじゃないかと^^

そもそも、時代劇のチャンバラで良くあるように、あんな風に日本刀を使えば、刃こぼれしたり折れたりしますから、実際にはあんな使い方をしていません。そういう知識のない方が、ドラマや映画を作成して誤った印象を与えているんでしょうね♥

これからも宜しくお願い致します♥

いつもありがとうございます^^

フィクションとして読めば、司馬遼太郎は面白いと思いますよ♥

ただし、ここが違う、あそこが違うって見抜けないとだめですけれど。。。

水戸黄門なんかも、まさか本気にして見ている人はいないだろうって思うんです♥ それと、同じじゃないかと^^

そもそも、時代劇のチャンバラで良くあるように、あんな風に日本刀を使えば、刃こぼれしたり折れたりしますから、実際にはあんな使い方をしていません。そういう知識のない方が、ドラマや映画を作成して誤った印象を与えているんでしょうね♥

これからも宜しくお願い致します♥

恥ずかしながら、おっしゃるとおりです。なんか違うと感じてから、色んな見方あるよね。と思うのですが、なかなか抜け出せなく、やっとあれは小説なんだと理解したのが正直なところです。救いは、子供たちは司馬遼太郎の小説ですら読みにくいと言って、読まないことです。

すすめた時がありましたが、今は読まないでくれて良かったと思ってます。ただ、あまりこれを言うと嫌な顔されますが、少しずつ否定される方がおられるのが正直救いなのかもしれません。司馬遼太郎の小説は面白いですからね〜

日本は戦争後遺症を、引きずっていますから。早く皆が日本はいい国なんだと思ってほしい。海外に出たら気づくなんて、寂しいですもの。

続きを楽しみにしてます。